本版导读

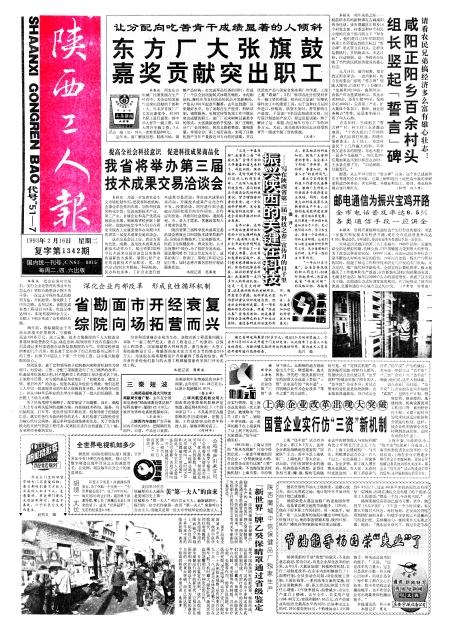

上海企业改革出现大突破

国营企业实行仿“三资”新机制

据新华社上海电

国营企业仿照“三资”企业实行管理,是上海企业改革的一次大胆尝试,被戏称为“仿羊(洋)皮”。短短一年多实践,这一改革的路子在上海获得了从上到下的认同,大家都说,“仿羊皮”确实好。

1991年秋,上海从当时的“斯米克现象”讨论中得到启发:一家连年滑坡的国营企业,一合资就效益大增;在国营企业实行比照“三资”企业政策,不也能促使其转换机制?上海市委、市府领导下决心,从困难的地方财政拿出几个亿,降低税率,放水养鱼,首先把一批关系国计民生的国营大企业送上类似“三资”企业运行的“快车道”,并明确以此作为企业改革“重中之重”的大动作。

上海“仿羊皮”试点有19户企业,职工9.7万人。这些企业都是战略地位重要的“国家队”主力,其中不乏上海机床厂、上海电机厂等大企业。试点前,它们有国营企业的通病:经济效益不理想;还贷任务相当重;懒、散、慢的毛病随处可见。对“花钱买机制”的改革能否见效,曾经有人摇头。但很快试点企业便以其“出乎意料”的效应征服了所有的人。“仿羊皮”企业本身,对试点带来的变化更是欢欣鼓舞。企业效益普遍提高,19户试点企业去年的销售收入与实际利税均比上年增长百分之五十左右。上海工业缝纫机厂一马当先,利税增长达百分之一百八十以上。在此基础上,国家多收,企业多留,职工收入增长势头也强劲。有人说,无论何时走进这些厂,职工都是喜气洋洋。“仿羊皮”产生的效应,甚至使一些职工从“真羊皮”(“三资”企业)向“仿羊皮”倒流,他们说,这里人情味浓。

试点企业厂长们说,“仿羊皮”让企业拥有走向市场的“武器”,包括生产计划、销售定价、资金使用、基建技改、机构设置及用工和出口等一系列经营自主权,又建立起对市场需求快速适应机制和营销运行机制。这样,使企业机制能够全方位转移到加速发展、走向市场的快车道上。

上海市委、市政府认为,“仿羊皮”的探索十分成功。上海市经委负责企业改革的一位处长说,上海在企业中将逐步推行的会计制度转换、更加公平税赋以及其他内部机制改革,都是从“仿羊皮”试点的成功中得到延伸,这种辐射效应前所未有。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书