神府煤田开发启示录

刘小荣 魏兴智

脚下这座古老的孕藏着巨大潜力的高原,注定要成为举世瞩目的热点并将对人类生活产生深远的影响,就象她曾辉煌过的历史一样。——作者采访手记

八百年前。

鄂尔多斯高原一个叫成吉思汗的蒙古人曾主演了一场让世界颤栗的活剧。

月沉日出。星移斗转。

八百年后。中国人历劫经难在付出沉重代价后选择了确立全世界瞩目的市场经济改革方向。然而,由于国际性能源短缺、能源危机的影响,更由于积弊深久的中国经济体制和近年经济热诱发的能源、交通、通讯的“瓶颈”效应,愈来愈严重地阻滞和制约着中国经济的健康发展,特别是能源,再一次成为改革开放中无法回避、必须解决的首要问题,因而也成为热点中的热点!

北纬39度东径110度。

神府东胜煤田!北中国腹地的鄂尔多斯高原注定再一次令全球瞩目!

1979年底,国家科委在杭州召开了全国第一次能源座谈会,邓小平在阅完座谈会纪要后指出, “能源是经济的首要问题”。

中国目前探明储量最大的煤田被发现!

已探明储量2236亿吨,远景储量6000—10000亿吨!在世界七大煤田中名列榜首!

到公元2100年,神府东胜煤田的七个开发区将年产5亿吨优质煤,相当于目前全国产量的一半!

站在鄂尔多斯高原上的毛乌素沙漠之边地,傍着乌兰木伦河,我们心情极不平静地走在华灯初上的华能神府公司的大本营大柳塔镇上,耳闻目睹着又一次沧桑之变,在这片大漠风尘日色昏黄的塞外高原上,神府矿区特大型现代化煤矿——石圪台矿将于八五期间建成投产;全国最大的现代化矿井大柳塔矿已于今年三月建成投产;由华能精煤公司投资、神府二县建设的哈啦沟、郭家湾矿已于1991年建成投产;全部采用国际贷款、引进世界先进设备,用现代手法管理的活鸡兔矿将于九七年建成投产……

世纪之风吹醒了沉睡万千年的高原。

十几年前,乌兰木伦河岸星散着一些几乎不与世界交往的贫穷山乡,穷山烂石头,十年九不收,女人挖野菜,男人走西口:县长下乡要骑着骡子颠簸好几天。今天,当我们走在石圪台矿生活区和华能神府公司生活区,一幢幢造型别致的白色建筑物已拔地而起,沿街店铺林立,云集着操南腔北调的商贾,路上行人如织,车水马龙,远处井架比肩,满载乌金的铁龙奔驰,我们的心弦被深深触动了。

鄂尔多斯又一次经历了巨变。

是的,这是变化着的中国的鄂尔多斯,这也是变化着的陕西的陕北老区。今天,是煤,让二十余个省市的数以万计的建设大军云集这块贫困而富饶的土地上展开会战,创造人间奇迹;是煤,使被贫困折磨了许久岁月的高原人找到了通往富饶的漫漫证途……

正是煤!

也唯有煤!

我们寻觅到了关于人和自然关系的现代启示录……

从铜川李家塔矿来的人,在茫茫戈壁上走了几个小时不见一个人影,哭了。

1987年10月15日。铜川。

二十辆车载着125名矿工离开了心爱的家园,踏上了北上的征途。李家塔矿的领导们在他们的部下的家属哭声中一直把自己的伙伴送上山峁,直到他们的身影完全消失在雨雾中。

这是华能精煤公司、铜川矿务局、神木县三方联合经营石圪台矿的铜川矿务局的先遣人马——李家塔矿职工出发时的情景。

一路行进,18日,车队驶出榆林,渐渐地,高原显出本相,空漠的戈壁滩上点缀着星星点点的沙蒿、红柳、柠条,四野无人,雨加雪开始乱起来。

车过神木,车上的人渐渐少了言语,大家圆睁着眼希望能在窗外发现一个同类,然而,他们的希望落空了。

车子继续走着。一些从未离开过平原、未见过沙漠的人开始了长久的期盼。车子又行了几十公里,依然黄沙漫漫,连一只鸟儿也看不到。只有细雨夹着雪花不断飘下。突然,公路的一侧出现了一个人影和几只羊,有人惊喜地喊:“有人了!”,车厢里便传来了哭泣声。

人夜,车抵石圪台。

郝绍留(石圪台矿工会主席):刚到矿上,什么也没有。住的是白柳、白矸土搭的破房子,没有食物,要到外地拉,有一年冬天,车陷入河里,冻了六个小时,人站在齐腰深的水里推车。至于车陷到沙窝里,那是常有的事。

康明亮(神府多种经营公司石圪台分公司经理):我是神府地方干部,在原单位也是办企业的,到矿上后,征地、修路、跑设计、探井、租房、盖房……所有的事都得亲自跑,因为没有交通工具,一切全凭两条腿,因为太忙,星期天都很少回家。

刘德绍(政工部副部长):我是地方干部,1986年春到矿,建设初期,征地、盖房、修路…做了大量工作,当时黄沙一片,满目凄凉,没有路,从柳塔到石圪台没有路,车行到半路常陷到沙窝里,后面推土机,前面拖拉机,汽车一寸寸往前挪。创业时期工作难呀,…

(刘德绍说到这里显出一副沉重的神态)。

茫茫沙漠之中,地广人稀,冬季奇冷,春秋则风沙肆虐,由于交通闭塞,几乎成为一个与世隔绝的世界。

神府煤田的建设几乎是白手起家的,无衣、无住、无行,加上天公不做美,风、沙、雪、旱,环境之艰险,条件之恶劣,确属罕见。夜里,当我们面对着乌兰木伦河两岸银汉般闪烁的灯光,聆听机器轰鸣,恍然置身都市,我们分明感受到一种和高原一样广阔深厚的精神与胸怀,防风固沙的红柳一样的坚韧顽强的禀性与意志……

一特别是当我们面对着变化的世界深怀一种失落感时。

有些人干了一辈子,你很难说清他都干了些什么;

王福山是属于那种只要干了就能让人记住他干了些什么的人:别人说他“说话算数”,他说“要干就干出些名堂”。

踏着高原沙砾,我们走进了他的办公室。

两个安徽灾民求救济;一个河南人推销产品;农贸市场剪彩及赞助事宜;下属请示有关职工福利的事;电话布置某部门工作;还有我们的采访事宜。二十五分钟,处理六件事,有条不紊。

刚踏上神府矿区,我们便听到许多人议论,王福山是个干将,石圪台矿工作搞得有声有色,堪称神府公司佼佼者……

1992年,四十五岁的王福山从关中平原来到神府煤田当矿长。此前他当过兵,当煤工,也当过矿长、书记。二十余年的管理经验和人生体验告诉他:这次选择意味着另辟新战场,统配煤矿和现代化煤矿之间有一大步要跨越。

“人才是一切”,这位全国煤炭战线“优质管理干部”不止一次地说,“现代化的管理必须有现代化的人才”。在神府采访的日日夜夜里,这种人才经他念了不知多少回。三十二岁的西安矿院毕业生杨劲飞,搞了近十年技术,有闯劲,王福山毅然将其提成生产技术部长,四个月后石圪台矿便创出月进尺714米的神府公司新纪录。

杨劲飞:王矿长这个人有闯劲、干劲,要干就想干出名堂,加上他又有魄力,有正义感,所以,谁要胡来可弄不成。

王福山还要进入,要七、八个大学生,学机电、学通讯,还要一次送1/3的人去辽宁培训。他相信知识的力量,人才的份量。同时,为了达到高效低耗,王福山还犬力压缩编制,裁减冗员,机关人员的2/3被裁减了,这在目前的绝大多数单位里连想也不敢想。坚决地“减”和坚决地“加”看似矛盾,但王福山自有一番解释:人多不光浮于事,而且惹是非,精简之后,活没少干,人却大减,而且比以前干得更好。那种“瞎咋呼,胡叫唤,出了问题没人管”的现象再也没有了。

1992年,这个年富力强精明干练的津门汉子上任伊始却见石圪台矿由于各种原因,建设正处于一个滞缓期,旧体制的各种弊端暴露无遗。王福山花了半个月时间观察、揣摸矿上各种关系、问题、困难的脉络与走向,等到情况了然于心才毅然决然地进行了一系列改革,庞大臃肿的机构精简为干练灵通的三部一室,顺利而有序,这得力于对时机成熟的把握,也显示了王福山的胆识。

黄沙漫卷的季节很快被塞外隆冬取代,临近年底,一场断断续续的大雪封锁了南下北上的路途,石圪台矿职工的年货尚未有着落。王福山是个领军之将,但也不乏父兄之风,他深知过年在这些远离家门、终年劳累的矿工及其家属们心目中占据的地位,意识到自己肩头的担子的轻重,于是他立即组织人力,动用各种关系,多方联系,终于在腊月二十七、八将面、油、肉、菜、鸡、鱼等十五种物品送到职工家里。除夕的炊烟升起在苍茫夜色中,他在矿闭路电视里发表着热情洋溢的贺词……翌晨,许多人还在睡梦中,王福山却和其他领导一起给职工拜年来了……

1987年,矿工们无房可往,常常是许多人挤在用红柳和矸子土糊成的小棚里,后来条件改善了,有部分人住在小窑洞里,还有部分人住在租来的民居里,这种情况一直持续到92年底。王福山上任后看在眼里,急在心上,他一方面组织人力物力加快未定住宅楼的施工速度,另一方面又组织上马新的住宅工程,以便让全体职工早日住进单元房。

初见王福山,我们有些疑惑,这个壮实的津门汉子的议事日程总安排得满满当当,有些工作狂的味道。活力从何而来?经过十几天观察,了解,这个谜团终于解开了:效率是活力的根源。无论在办公间、会议室、餐厅、文体中心、生活区还是在机电车间、掌子面,王福山总是千方百计地了解职工心态,甚至是在闲扯时,这个有心人也从不尚虚谈,更多地是谈些和工作、群众生活有关的话题,这就无形中消除了工作的紧张度,提高了办事效率,难怪他总表现出一种胸有成竹的样子。

王福山的一条重要“理论”是一手抓矿区经济建设,一手抓职工生活,这两条抓好了,企业就有可能上去,关于后者,石圪台矿的许多职工多有赞词,节假日食品、草原春游、闭路电视……在不到一年时间里,职工们感到福利待遇确实大幅度提高了,多数职工工资大幅度提高,绝大多数职工住房问题得到解决……总之,职工们感到王矿长确实给他们办了实事。

但王福山毕竟是个改革家。

王福山的“创业经”的核心是“改革经”。杨劲飞说,许多改革举措,全赖王矿长的撑腰,才得以贯彻执行。反过来说,王福山的改革成功,和他的班子的理解、支持、执行分不开。

做为经济师的王福山深深懂得,落后的技术可以用先进的管理来弥补,而落后的管理用先进技术是无法弥补的,中国的煤炭事业如何走向市场经济特别是复关后(GATT)的中国市场即是世界市场的重要部分。这个在煤炭行业跌打滚爬了二十二个春秋的津门汉子从渭北的韩城矿区来到鄂尔多斯高原乌兰木伦河畔的神府矿区,面临的石圪台矿基础设施较差,更令他惊讶的是矿机制仍延用计划经济下的统配煤矿管理模式,这种机制正是目前举国上下要改革的对象,强烈的责任感和办现代化一流煤矿企业的夙愿,促使他暗暗攒足劲:必须用高起点、高技术、高效率、高效益的观点来办矿,发育良好的企业在市场的风雨中生风雨中长才能具有顽强的生命力,就象沙漠中的沙柳一样。

辗转反侧,难以入睡。

他换上工作衣下井。就这样,白天找同志们谈话,晚上下井调查研究。最后得出结论:首先得从体制人手,现代化的煤矿企业必须以建井为起点。

1993年春节刚过。石圪台矿。

王福山经过深思熟虑,将21个科室合并精减至三部一室,机关工作人员从107人精减至30人,全矿人员从536人减至426人,从而达到了一人多职,一职多能,实现精简、效能。在一周不到的时间里实现了旧体制向新机制的平稳过渡。

象石圪台这样一个年产300万吨的矿井,我国的职工人数多达上万乃至数万人,形成一个小社会;美国仅为250—300人,澳大利亚平均为327人,他们只管产、销。

新的机制本着精简、效能的原则,进行了一些大胆的尝试。首先,坚持企业不办社会或小办社会,将原总体设计要求兴办的一部分第三产业项目从企业中分离出来,创办多种经营公司,自负盈亏,使这些项目在为企业提供有偿服务的同时,面向社会服务,促使社会力量兴办第三产业为企业服务,而企业则集中精力专搞产、销,同时也为企业减轻负担、安排富余人员创造了条件。如把医院、学校、商业、宾馆、粮食副食、交易市场以及理发、邮政、银行、通讯、公交、公安保卫和消防等服务项目交给多经公司和地方。其次,让辅助生产线,主要是由机修厂、供热站、煤气站、水厂等组成对生产线实行有偿服务。再次,坚持人尽其才、物尽其用的标准化管理,参照国际行业的先进经验制定先进合理的工作标准、管理标准和技术标准,做到事事、人人有定额标准,使每个员工上至矿长下至每一个矿工有压力感和责任感。

用精干的队伍,先进的技术,优良的设备,依靠科技进步,追求高起点、高技术、高效率、高效益,争取一流。——这是王福山们追求的目标。

上任前,井下开拓仍用的是传统的电钻打眼放炮的掘进方式,92年以前的四年中,全矿总进尺5145米,照此速度,建井期需十多年,改革,必须改革。引进两台5100—41型综掘机,主井筒选用五部皮带运输机,辅助运输用胶轮机,砌?支护变成锚喷支护,同时选用其他与之相关的先进辅助设备,形成掘、装、运机械化流水线作业的掘进生产系统,伴随着使用先进设备,推行联产论质计件工资制,将工资与效益挂钩,多劳多得,上不封顶,下不包底,全部兑现,大大提高了掘进速度,92年全矿进尺一下子达到了5203米,工效提高了四倍,一年进尺比前四年的总和还多58米,创下神府公司新纪录。生产上去了,效益提高了,职工从中尝到了甜头,一线工人收入高达二千元以上,人们争着去一线。

王福山并没有满足于此,又向更高的目标迈进。93年计划开拓成巷一万米,截止6月底开拓成巷已过半,实现了时间过半,任务过半的目标。又一次刷新了历史记录。

当人们陶醉在改革初胜的喜悦气氛中时,王福山却在深思着这样一个根本性问题,怎样用一流人才使用一流的先进技术和一流先进设备。

石圪台矿426名的干部职工队伍中,由于实行新的机制和引进先进技术及先进设备,实行新的工效直接挂钩的工资制度,使职工有危机感,提高干部职工素质、更新已有知识已势在必行,大规模搞各类培训深造学习条件已经成熟,在资金困难的情况下,王福山和其他矿领导决定拿出100万元搞职工培训,同时开展了综掘司机、电工、车等工种岗位练兵和技术比武活动,从而激发了工人学习技术必要性、积极性。

郝绍留:由于产生了竞争力,因而了产生了危机感,目前有80%的青工在自学。

石圪台矿推行的新机制和高新技术是现代化企业所必须具备的前提,是推动企业走向市场并在市场中立于不败之地的必要条件,但是同时还必须具备最大限度地调动职工积极性这个充分条件。

首先拉开地面与井下一线职工的分配档次,曾规定地面职工与一线职工的分配比例为1:3,因而从机关下去的77人均乐意下去。在今年四、五月份的创新会战中,综掘队职工月收入高达几千元,王福山和机关人员月收入不到千元。

王福山:一线职工辛苦,在工作面一干就是八小时,他们比我们辛苦得多,多拿点值得。

一些一线工人说:王矿长是个实在人,所以有许多话我们敢说也愿意对他说。这人是个好矿长,我们没有理由不把工作干好。

传统的企业管理,人是企业领导者的管理对象,在这里,王福山做到了把他的管理对象变成了管理的动力。如果没有这众多的“管理者”的“管理”,将很难想像王福山用92年一年时间完成了前四年的工作量,用93年半年时间完成了92年全年的工作量。

市场是无情的,企业只有不断提高职工队伍素质,不断地技术革新,不断地提高劳动生产率,才能在市场风雨中茁壮成长,王福山看准了,也做对了。

王福山成功的一面还在于,他有一个精干、团结、充满活力的班子,他们促使他做出正确的决策与抉择,他依靠他们并通过他们正确行使职权。他们包括生产矿长张海龙,副书记高登榜,总工程师白华,矿长助理张广轩,经营部长王升厚,团委书记赵秦燕,工会副主席杨秀兰,办公室主任刘双玉、肖岗,还有我们前已提及的政工部长刘德绍,工会主席郝绍留等,由于他们,石圪台矿在连续五年时间里无死亡、无重伤事故,在神府公司的安全、物资管理等的十项达标考评中独得五项第一;在93年职工大合唱中夺得第一名……,由于他们,矿“职工之家”、“青年之家”才愈办愈红火……

我们还应该记住:米新民、杨铜玲、张世友、张建堂……等许多人的名字,因为他们在生产第一线!尤其应该记住!

神府煤田的开发具有划时代的意义。即将离开相处十几天的石圪台人,我们感到一种淡淡的遗憾:毕竟时间太短了。

七月下旬,高原风劲烈。站在乌兰木伦河畔石圪台矿主副井筒的铁轨旁,目睹矿工们上上下下的身影,遥望高原上空暗色的积雨云,心情久久难以平静,这块高原发生的巨变意味着什么?

是的,是否有人追究过巨变背后的含义?!

六年前。戈壁滩。当地很少有人见过自行车。

六年后,石圪台这个仅有数十户人家的小山乡发生了令人难以置信的变化,舞会、健身操、太极拳、中老年迪斯科、歌泳比赛、秧歌会、知识竞赛、文艺晚会、体运会、花园、农贸市场……这些变化是表面的但也是本质的,和外面世界发生了不可逆转的联系,行为、思想、生活方式,都不再囿于小山乡的固有模式,渴望和现代化认同成为顽固的目标,从这个意义来说,神府煤田的开发的一个最大收获是开发了陕北老区人的思想观念,这是神府煤田开发的启示录之

启示录二:石圪台矿做为华能神府公司的缩影,其创业史就是贫穷落后地区脱贫治富的奋斗精神写照。在拜金主义、享乐主义、物质至上论弥漫一时的今天,王福山和石圪台矿建设者们的创业精神、奋斗精神无异于清新剂,它将永远昭示、提醒人奋斗不息。

启示录三:以王福山为首的石圪台矿管理者们亲身体验过旧管理体制的长短利弊,同时积累了丰富的管理经验和知识。当被推上崭新的现代化管理岗位时,他们又虚心而自觉地接受现代管理科学理论,在新旧机制转型、中国企业面临“复关”后与国际市场接轨的形势下,一开始便站在较高起点上:自觉将企业置于市场,以现代化、标准化管理手段领导企业,这对于现阶段许多找不到出路、长期处于亏损困境的企业转换经营体制,走向市场无疑具有借鉴意义,特别是对内陆老、少、贫困地区,市场很不发育的振兴区域经济更具有现实意义和历史意义。

启示录四:如果说,企业的小环境的优劣最终取决于社会大环境的优劣。那么,人才、技之最后发挥作用取决于企业机制,但企业机制的转换最终取决于整个社会大体制的改革。王福山们将最现代化的技术和优秀人才集于石圪台矿的新机制中,初步实现了“四高”,由于社会大体制的不配套的制约,使得这种改革还只能被视为一种有益的尝试。从我们采访到的情况看,这种改革已经显现出较旺盛的生命力,但要真正成为我国“煤炭工业现代化的样板和里程碑”,还有一段更艰难的路在后面,期待着宏观经济环境的改善以便与之协调。

启示录五:中国的能源危机相当令人忧虑,然而,在神府公司采访期间我们最常听到的一句话是“这地方什么都贵,只有煤最不值钱”,因为运输制约而导致的浪费时有发生;有些煤田运输困难而被迫压产、限产。

另一方面,按照国家计划,神府矿建设速度应保持相当规模,实际上,“计划到位,资金不到位”的现象时有发生,这无形中拖延了建矿速度;另一方面,由于国家银根紧缩,一些矿区的建设速度因预算资金少而延误了进度,以石圪台矿为例,93年预算投资2800万元,7月份已完成1700万元,全年预计缺少资金1500万元(王福山语),企业只有等米下锅了……

一万年太久,只争朝夕。

无论是从全球还是从全国的能源形势来观察,神府煤田都是一个贯穿世纪的工程,(以年供12000万吨煤计,矿区生产服务年限达150年),一个造福于子孙后代的千秋大业,具有远见卓识的人们,密切注视着这里发生的一切,历史,现实,将来,这里正成为一个举世瞩目的热点,计划投资260亿元,这个数字能证明些什么呢?将会产生多大效应?

石圪台矿长王福山近照

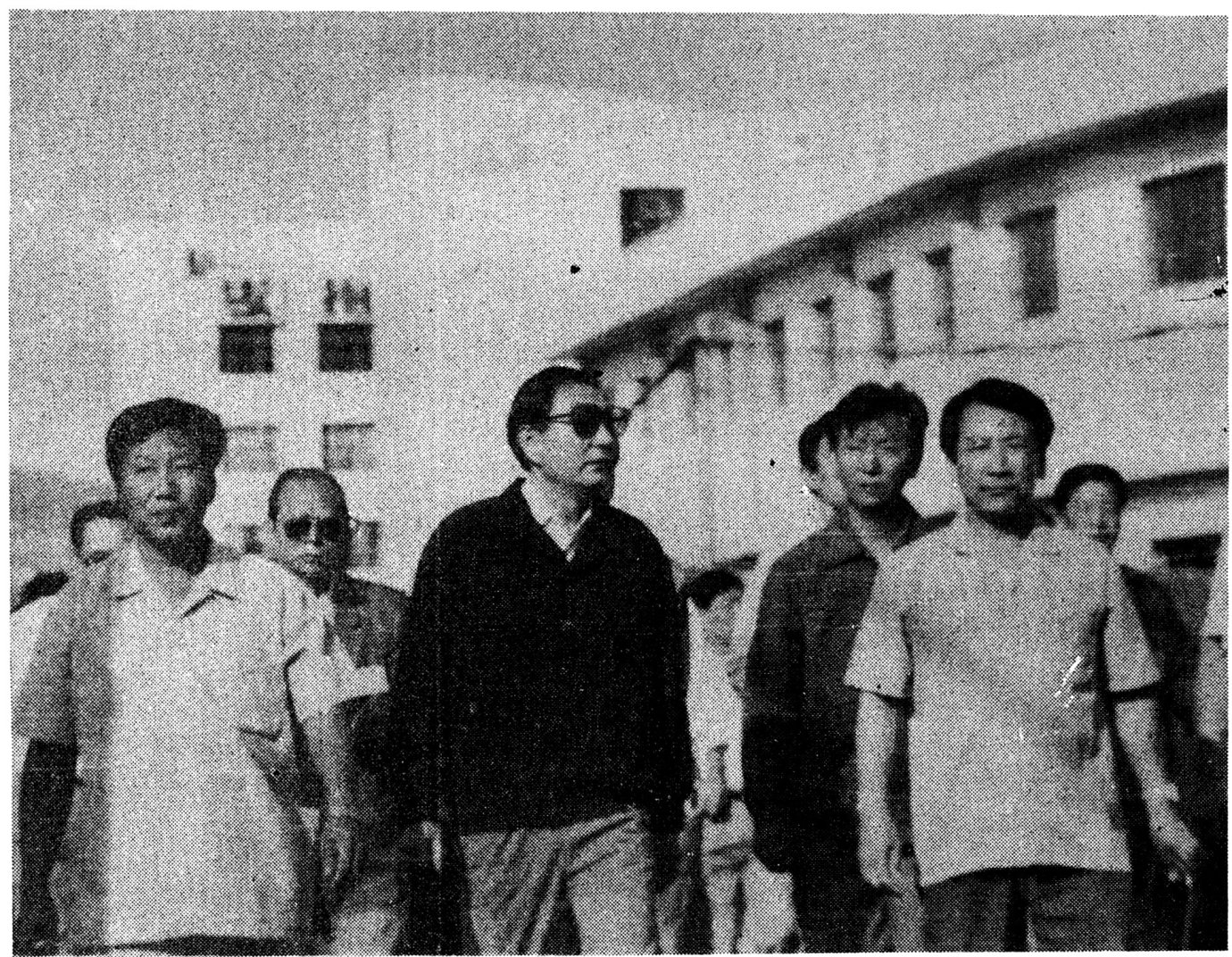

1992年8月12日,国务院副总理朱铬基由华能精煤神府公司总经理何永久等有关领导同志陪同,在神府煤田视察。 崔荣摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书