昔日匪痕

——菜子坪采访手记

叶广芩

报社在宁西林业局的菜子坪举办研讨会,与会者都去爬秦岭大梁了,我陪着前来讲课的晚报编辑郭树兴在菜子坪附近的新场乡逛。新场是条古色古香的街,当时正置吃早饭时候,各家人都把碗端出来,蹴在檐下大口刨饭,于是街上唏呼一片,很是热烈。街端有座大花房子,高墙深院,雕梁画栋,连天井的方砖地和石头的台阶也刻了花,很考究的。深山里有如此阔绰所在,使我惊讶,就问房主是谁,有人答日旧主家姓郑,此房于数年前卖给了宁西局,不过郑家二少爷郑在顺还在,就住街另一端。问郑家何以有如此美屋,答日大财东。又说郑家过去跟杀人如麻的名匪彭大王很有些瓜葛,郑家族人郑子元曾任过彭的铁笔师爷,声势相当煊赫,非一般人能比。听罢此言,郑二少在我心里顿然有了传奇色彩,便决心要去访一访他。很快地找到了郑在顺,竟全无了想象中二少爷的风采,他已是个七十三岁风烛残年的老人了。他的屋很黑,一进门是口硕大的枋,那是他为将来准备的屋,一旦他老去,郑家大屋的历史便算最后划了句号——他无儿无女,兄长早死,亦无后代。我讶其一口流利普通话,他自豪地说还会讲关中话,湖北话,四川话,见我讲北京话,他便以官话相对了,说完一笑,当年的影子便由这一笑深深引出——是个见过世面的人。问及彭大王,老汉有些讳莫如深,只说彭大王叫彭源洲,就在他屋后的山上扎寨,人称大王寨的便是。又问郑家与彭的关系,老汉说彭大王曾请他在寨上吃过饭

郭树兴同志对土匪没多大兴趣,当天就匆匆回西安了,我望着那座云里雾里,影影绰绰的大王寨,想象着土匪在此落草,占山为王,称霸山野的情景,觉着其中不乏好素材,很有深挖必要,所以在大队人马返回西安后,我又只身返回菜子坪,提出深入采访的要求。宁西局虽与土匪毫无干系,却很仗义,慷慨应允大力支持,并派小干事容保军充当向导与保镖。于是小容跟着我整日钻山越涧,满脑子装的都是土匪们的事儿。几天下来,容小伙感叹地说:土匪不好当,记者也不好当。

我在宁西局的养路三队搭伙,吃饭就在灶房外头的场子上,挑个荫凉蹲着吃。有天正吃饭,有人跟我说这儿是彭大王杀人的刑场呢,彭在这儿杀过多少人已经没人数得清了,光记得名字的就有好几个,他又说亲眼见一个瞎老汉由孙子拉着,被送到这儿来处死,那孙子手里还拿着一刀烧纸。爷爷死了,孙子把纸一烧,走了,再没人见过……老汉当时倒的位置,就在我身后……我听得瞠目结舌,一口馍再也咽不下去。转身定睛看去,没有什么瞎老汉,只是一蓬乱草,数朵黄花,一片沉寂……看着那绿得发暗的草,便思忖有多少人在这里站过,怀着巨大的遗憾,将这青山绿水最后收入眼中,饮恨而死。这块小小的场地,渗透过汩汩的鲜血,飘荡着太多的冤魂,其中有过路商贾,有当地山民,也有红军战士,他们都死在彭大王的大片刀下。

先后采访了仉文育、郑在芳、赵玉坤等十几位老人,我对土匪彭源洲有了大概了解。

彭源洲人又称西河寨魔王,四川万源人,下苦力来到陕西,靠打鱼为生,被人呼为彭鱼客。民国九年有国民党散兵携枪逃至周至田峪河,彭见枪起意,先与这些兵混熟,而后一一加以暗算,夺得六支步枪,民国十年来到新场乡,从此杀人越货,干起剪径行当。1922年盘踞汉中的军阀吴新田给西安的刘镇华送大烟40多担,烟帮刚行至田峪黄岗砭,即遭到彭的袭击。烟帮一听枪响,弃烟而逃,彭不费吹灰

力,将烟夺到手,得胜回巢。从此腰包充盈,势力大增,修整山寨,建房盖楼,垒筑四门,加固工事,使山巅成了一座依险而立的坚固城堡。旧社会,兵匪一家,官匪相通,沆瀣气,1926年彭通过红帮贿赂宁陕县长,以后历任县长对其罪行非旦不纠,反而加官进爵,委任为西河地区团总和联保主任,主管沣峪、甘峪、涝峪等七个半峪子的治安,省政府主席邵力子更奖步枪十支

我和容保军一前一后走在山路上,我们要去学堂坪找一位叫王彩敏的大娘,她曾在彭家当过丫环。山路迂迥曲折,时有拉木料的汽车从身边驶过,腾起一阵烟尘,遮断半边山岩。我想六七十年前,也在这条山道上,也在这个昏热的午后,不知发生过多少生生死死,恩恩怨怨的事儿,有人发迹了,有人消逝了,有人毫无改变地存在着,在时光的长河中,他们构成了该地历史的局部,变作了某种象征,使后人油然而生出许多感慨。那时候,有个揣着采访本的女人与一个挎着相机的少年,在这条路上影子般地掠过,也许是我,也许不是我,总之,时空在采访的过程中似乎发生了混乱。

彭的小老婆金莲生了病,曾请陕南名医郑明斋上山医治,郑看不惯彭的为人,下山后在小庙题诗四首,内中颇含微词,矛头直指山大王,写毕掷笔远走他乡,一代名医,从此消声匿迹。如今,小庙依然,墨迹却无处搜寻了,尘封蛛网的墙上只剩狰狞的壁画,向人们张牙舞爪。也曾有侠义之士,效荆轲之举,刺杀彭大王,却未能成功。该侠姓徐名仁卿,是共产党,曾在红军跟徐海东干过,民国三十三年,被国民党以“通共匪”等罪名杀害于宁陕关口,死时29岁。我在两河区见到其弟徐家逸,徐家逸很激动地把兄长的照片交给我,说是临刑前照的

关于彭大王的结局似乎很明了,众人皆日吞烟自杀。宁陕县志也有如下记载:1939年巨匪王三春流窜宁陕,第28军予备师师长谢辅三奉命围剿,路经西河寨,缺粮。该部第三团团长毛兆甲上山借粮,彭源洲闭门不见,毛一气之下写信给谢辅三:“当今剿匪,缺乏粮食,彭阻碍剿匪,拒不借粮。”谢令攻寨,然而山寨险峻,官兵伤亡多人,不克。后毛调来迫击炮,第一颗弹落入库房,稻谷破仓而出,第二颗,第三颗相继在寨中开花,彭源洲不得已,领着妻小下山投降,谢部打开山寨缴粮900担,银元二万块,麝香20斤,大烟二万两,另有成捆的放得发了绿霉的四大银行钞票,用筛子装的元宝,金钗等,各种名贵药材无数及大量长了绿毛的腊肉……彭源洲本人则因难熬酷刑而吞烟自杀。有人见到,在攻山时,彭的大老婆曾将数袋银元由山寨的后绝壁抛下,这些银元至今散落深山,引出后来无数探宝者。我对宁西局的人说,你们开展旅游项目,深山探宝可为一项,谁找着算谁的。宁西局人说不行,要那样得把山林踩平了,还是让它们在石缝里嵌着,在树叶下藏着吧,这样好。

傍晚,我坐在西河边整理笔记,背后是残破的山寨和一轮夕阳,对面是一座小庙的遗址,那庙是郑家为不愿出嫁的女儿们修的,曾住过不少尼众。庙前的高台是28师毛团长架炮轰山之处,想当年这里很是热闹了一阵子呢。而今,断壁残垣处,草际萤飞,树根虫叫,人散了,也静了,尼们没了,兵们没了,匪们也没了,光阴荏苒,往事如烟,一切均化作泡沫,化作一个个远年故事,随着西河淌出山去,引来了我这闲散的无聊文人…… (题图照片 王新华)

归档保存

秘书对主任说:“文件柜已经装得满满的了。是不是可以把几年前的旧文件清理一下,烧掉一部分?”

主任答:“行。不过要把烧掉的文件全部抄录一份归档保存好。”

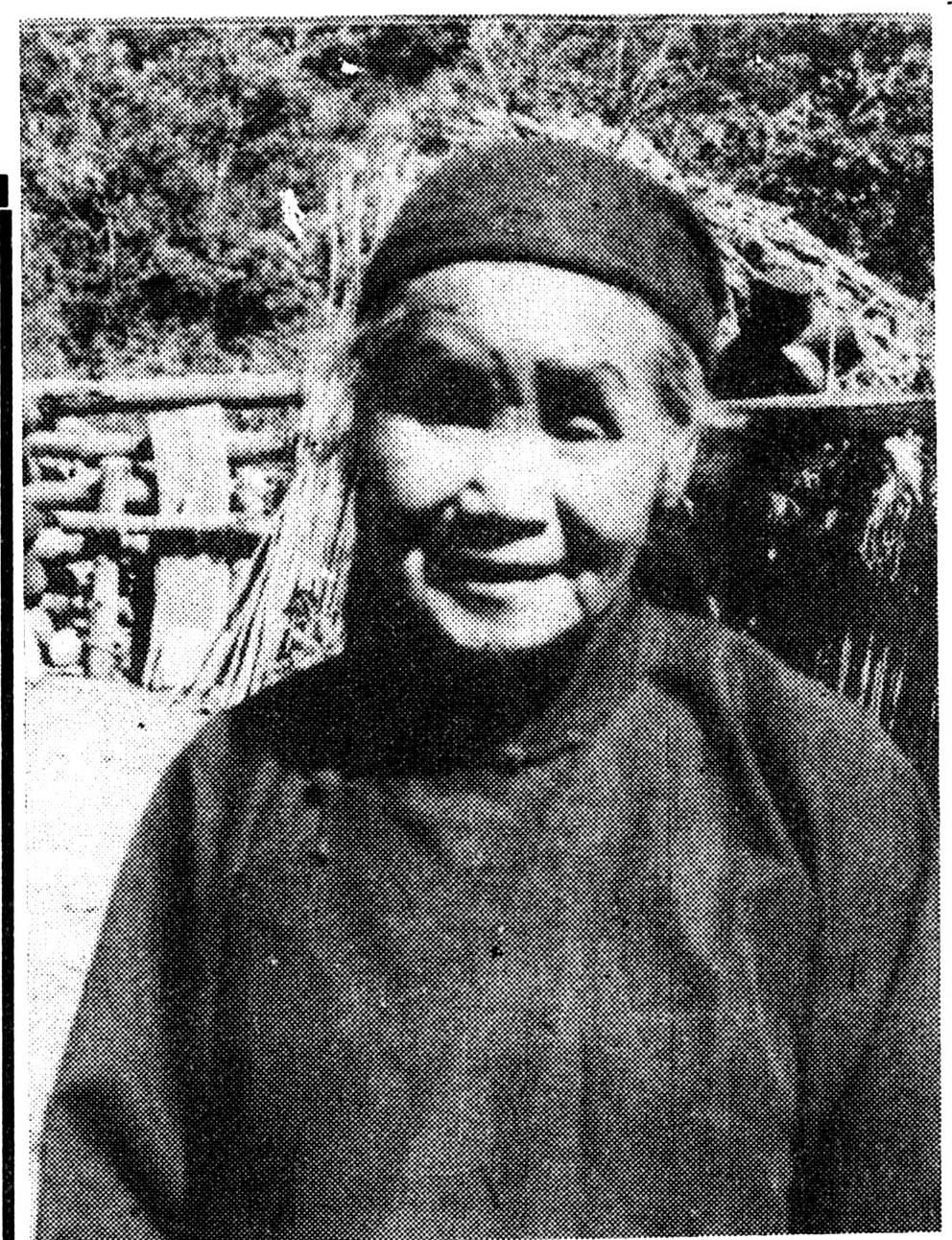

昔日彭大王手下的丫环王彩敏,

今日已是年近古稀的老婆婆了。

侠士徐仁卿,临刑前留照

(徐家逸提供)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书