本版导读

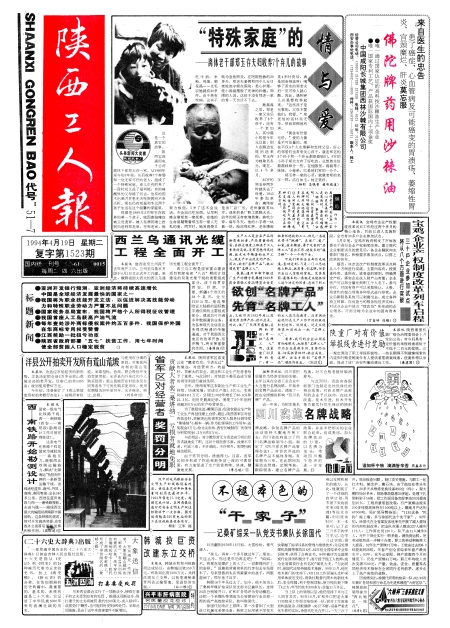

不褪本色的“干家子”

——记桑矿综采一队党支书兼队长徐国代

日历翻到1978年12月初,大雪纷纷,寒气逼人。

“孩儿,再有一个多月就过年了。现在,天这么冷,你还是年后再走吧?”“妈妈,不。我现在是煤矿上的人了,一切都得听矿上的安排。”说着他背着简单的行李包去车站搭车了。母亲望着消失在雪蒙蒙中的孩子,两眼湿润了。那年他才21岁。

转眼16个年头过去了。如今,他不但当上了桑树坪煤矿综采队党支部书记兼队长,连续24次分别被井口、矿和矿务局评为劳动模范,还把一个采煤队带领成为全省煤炭行业首屈一指的高产高效综采队。他叫徐国代。

徐国代初来矿上那阵,第一次看到了大型进口机械化采煤设备,新鲜之际深感不学技术难以发挥机械化的威力。从此,他就制订了一个详细的自学计划,用节省下来的钱买来《煤机修理》等技术书籍,利用班余时间一本一本地啃,记了三万多字的学习笔记,边学习边实践,很快掌握了综采设备的管理与维修技术,先后处理煤机故障等事故216次,82年经全国综采专业知识统考,获得了合格证书。84年被评为全国煤炭行业读书积极分子,省厅授予他工人技师,成为全省煤炭行业有名的“煤机大夫。”与此同时,徐国代还坚持搞技术革新。90年11月,他在技术部门的支持下,对1135工作面端头支护采用单体液压支柱,用铁柱鞋替代圆木的新技术后,安全性强,利于控制顶板,使万吨坑耗下降了4立方,年节约坑木300多方,价值11万多元。

当上队上的领导以后,他仍坚持下井与工人同甘共苦。90年10月,矿和井口把老大难1135综采工作面交给综采一队,面对工作面地质构造复杂,顶板破碎,夹矸不断,设备严重老化失修的实际,徐国代吃住在井口,一天三次下井,现场检查问题,制订攻关措施,与职工一起扛木料、搞支护、搬石块。由于他处处带头实干,20多天共维修更换设备895台(件),架大棚四处60多米,排除事故隐患20多起,处理下扎倒斜架子56架,把工作面设备完好率由50%提高到95%,工程质量明显改观,日产原煤由原来200多吨提高保持在1500吨以上,最高月产达到67000吨。局矿领导赞扬说:“1135这条‘死狗’能上墙,多亏徐国代这个实干家”。92年初,徐国代在全省煤炭系统率先开展了减人提效的内部机制改革,把全队在册人数由227人减到173人,工作面定员120人,队干由11人减到6人,对井下岗位实行一职多能,满负荷运转,使劳动组织进一步精干合理,职工的劳动积极性大大提高。92年生产原煤71万吨,工效由过去的8.9吨提高到28吨,年套产创全省综采年套产最高水平;93年,在外运受限、停产放假四个月的情况下,仍生产原煤61万吨,职工年均收入首次突破7500元,产量、效益、安全、质量等各项经济技术指标在全省同行名列前茅,逐步走上了高产高效的道路。

因成绩突出,徐国代所带的综采一队,92、93两年被矿务局和省厅命名为先进和模范“六好区队”,被煤炭部领导誉为“西北地区一枝花”。(段孝文)?

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书