本版导读

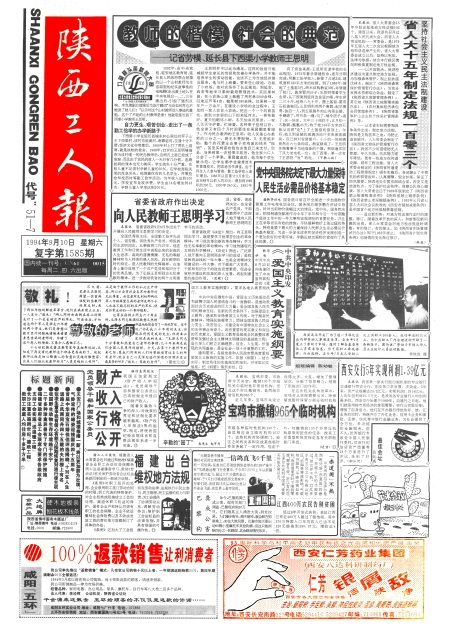

教师的楷模 社会的典范

——记省劳模、延长县下西渠小学教师王思明

1992年,由中央党校、延安地区教育局、延长县人民政府联合拍摄的以一个山村教师为生活原型的纪实故事性的电视剧《走出黄土地》,在中央电视台一、二、三台播出后,引起了强烈反响。李岚清副总理观后为该片题词“无论如何再也不能误了娃儿们!”以示对这个山村教师动人事迹的嘉勉。这个了不起的山村教师是谁?他就是延长县下西渠小学教师王思明。

自力更生、艰苦创业,走出了一条勤工俭学的办学新路子

下西渠小学在延长县城东80公里处的罗子山乡下西渠村,该村东临黄河,南靠延河,交通十分不便,经济文化非常落后。1960年村上打了两孔土窑洞,就是该校的校舍。1968年,22岁的王思明被推荐为该村唯一的民办教师后,这两孔土窑已经成了危窑,而且由于农民的收入一天只有几分钱,连最起码的课本也无力购买,学生流失十分严重,在校儿童不足该村学龄儿童的30%。在学校面临关闭的危急关头,他领着仅有的几名学生,开展捡拾和挖药材等勤工俭学活动,当年收入达到100元,学校宣布免收学费。学生由14名增加到43名,学龄儿童入学率达到100%。

王思明并不以此为满足,这样的捡拾只能减轻学生家长的负担和改善办学条件,并不能培养学生的劳动技能,也谈不上为当地经济建设服务。他与村上商量,要来些山坡地,办起了小农场。他对农场作了长远规划,到延安、西安等地学习果树栽培管理技术,买回果树苗,在小农场山坡上栽植了用材林5000余株,凹地压芦苇4亩,植果树180余株。仅果树一项年产一万余斤。在建设小农场的全过程中,王思明一家人住在小农场,挖出一个一个的育苗坑,跑到10余里的山下担来延河水,一株株栽好。夏天怕晒坏小树,冬天怕冻死果苗,一家人天天守护着、忙碌着。各种果子挂枝以后,他全家又有四个月时间要住在果园棚里看园子。作为民办教师的王思明,收入仅是公办教师的三分之一,既无车费报销,又无差旅补贴,整个的花费全由妻子卖鸡蛋的钱来“报销”。甚至买树苗的钱也由他自己来支付。但是,当果树第一次挂果丰收后,他全家六口人分尝了一个苹果。果园建成后,他为每个学生做示范,让学生都学会嫁接技术和管理技术,把农场当作课堂。由于师生人人参与管理,勤工俭学收入逐年增加,1986年以前累计3万余元,由1988年以前人均33元,增加到1989年的200元、1990年240元,1991年1000元。

有了资金来源,王思明思谋学校的长远规划。1973年着手修建校舍,逐年分期完成,用勤工俭学收入,新修了占地2亩、建筑面积180平方米的校园。到了1986年,建起了土基窑5孔,砖木结构教室3间,并修建了校门。盖房要用沙子,王思明领着学生去背,从下西渠到延河边往返20里,学生背二三十斤,他背八九十斤。箍土基窑,要用石板盖窑顶,王思明利用两个寒假,起早摸黑,独自一人,到五里路外的山沟里去凿。手磨破了,用布条一缠;饥了,啃冷团子;渴了,含一块冰。大年三十照样干,正月初一不歇脚,整整45天,终于使144平方米的石板从沟底“走”上了土基窑的窑顶上。尔后,他又到县城的玻璃店论斤买来废玻璃块,自己拼对安装窗户,小小的一块玻璃竟然由六七条构成。教室修成了,王思明怀揣着妻子为他准备的干馍,到临潼买回了风力发电机一台,在下西渠,第一次有了王思明“发”的电。 (下转二版)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书