杨钝和聋儿学校

每天清晨,榆林市城东的一座古庙里都会传出一阵阵与众不同的琅琅读书声,80多名沐浴在晨光中的聋儿学生,那份认真的读书劲儿和那一双双渴望与常人能直接沟通的目光,令人为之心颤、过目不忘。这就是远近闻名的“榆林市聋儿语言康复学校”。

学校的创办者杨钝原是一位普通的民办教师。20年前,家门口社火活动中巨大的土制鞭炮声震坏了她儿子刘欣的听神经,两个半月的儿子从此失聪。儿子的失聪改变了杨钝的生活轨迹,也改变了她的后半生。为了给儿子治病,她抱着孩子上北京、去上海、大医院走了一家又一家,可儿子的耳朵依然听不见。她又带着儿子在河北省的一所聋哑康复学校里呆了三年。白天不要工资地教这所学校的学生,晚上便教儿子拼音、学说话。令人欣喜的是置身聋儿的语言环境中,刘欣的语言能力取得了长足的进步。更重要的是杨钝在此期间接触了大量的来自全国各地的聋哑儿童及其家长,看尽了聋儿父母的苦泪,了解了聋儿父母的共同心愿,并逐步摸索出一套行之有效的聋哑人教学方法。

1988年在一些好心人的帮助下,杨钝借到几间民房,挂出了“榆林市聋儿语言康复学校”的招牌。学校招生简章里明确写着:本校对聋儿实行免费教育,就学聋儿除自带伙食费,不收学费,不收办公费,不收房租和水电费。就这样,一所学生不交学费,教师不挣工资的特殊学校办起来了。

学校越办越红,杨钝的义举也赢得了社会各界人士的大力支持,学校的名气也越来越大。全国残联得知杨钝是在如此艰苦的环境下坚持免费教学,特意为学校赠送了一套价值20万元的先进教学仪器;陕西省省长程安东了解情况后,专门去学校看望这些无私奉献的老师和可爱的孩子们,并积极为其排忧解难;榆林城东古庙里的老师傅被杨钝的精神所感动,主动让出庙址,让杨钝把远在郊外的学校搬进了城里。

学校大了,又添了十多名老师。这些老师全是志愿人员,自带伙食费,却不挣一分钱工资。她们中有的也是家有残疾人,深知残疾人的苦。

从去年起,几位家长合伙向学校捐了36亩承包地,学校用来种一些粮食、蔬菜,老师们吃饭才可以免费。

学校的条件虽然十分艰苦,可无论是已走出校门的240多名基本康复的孩子,还是仍在这里就读的80余名同学,他们都将永远记住这这所特殊的学校,记住杨钝和象杨钝一样的老师们!新华社记者陶明

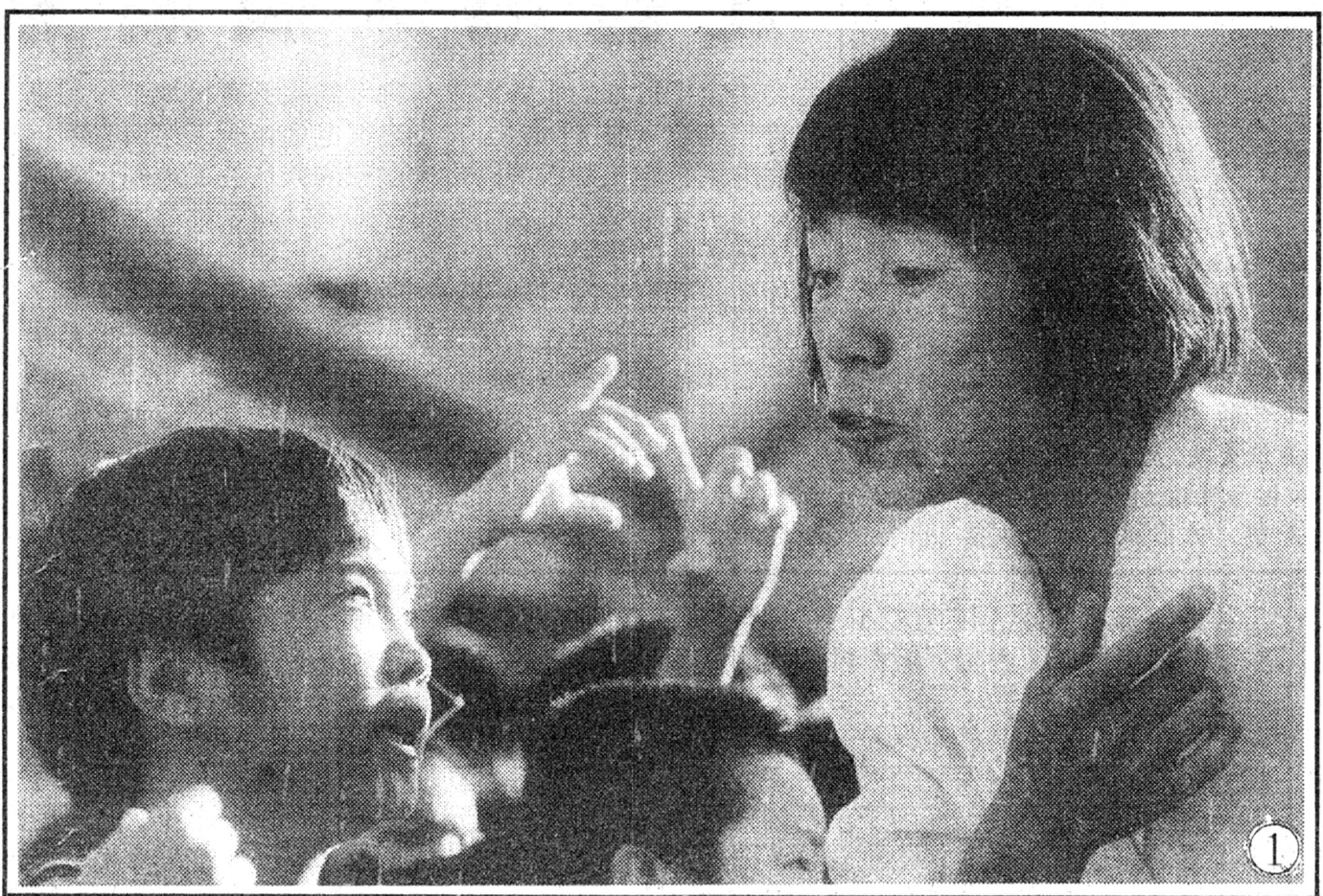

①教聋儿说话是件很费力的事,连站在旁边看一会儿都会累得喘不过气来。聋儿听不见,只能简单地模仿老师的动作,有时嘴巴张得象,可就是没有声。据杨钝介绍,聋儿要发出一个最普通的“妈妈”音节,老师至少要教3万次。

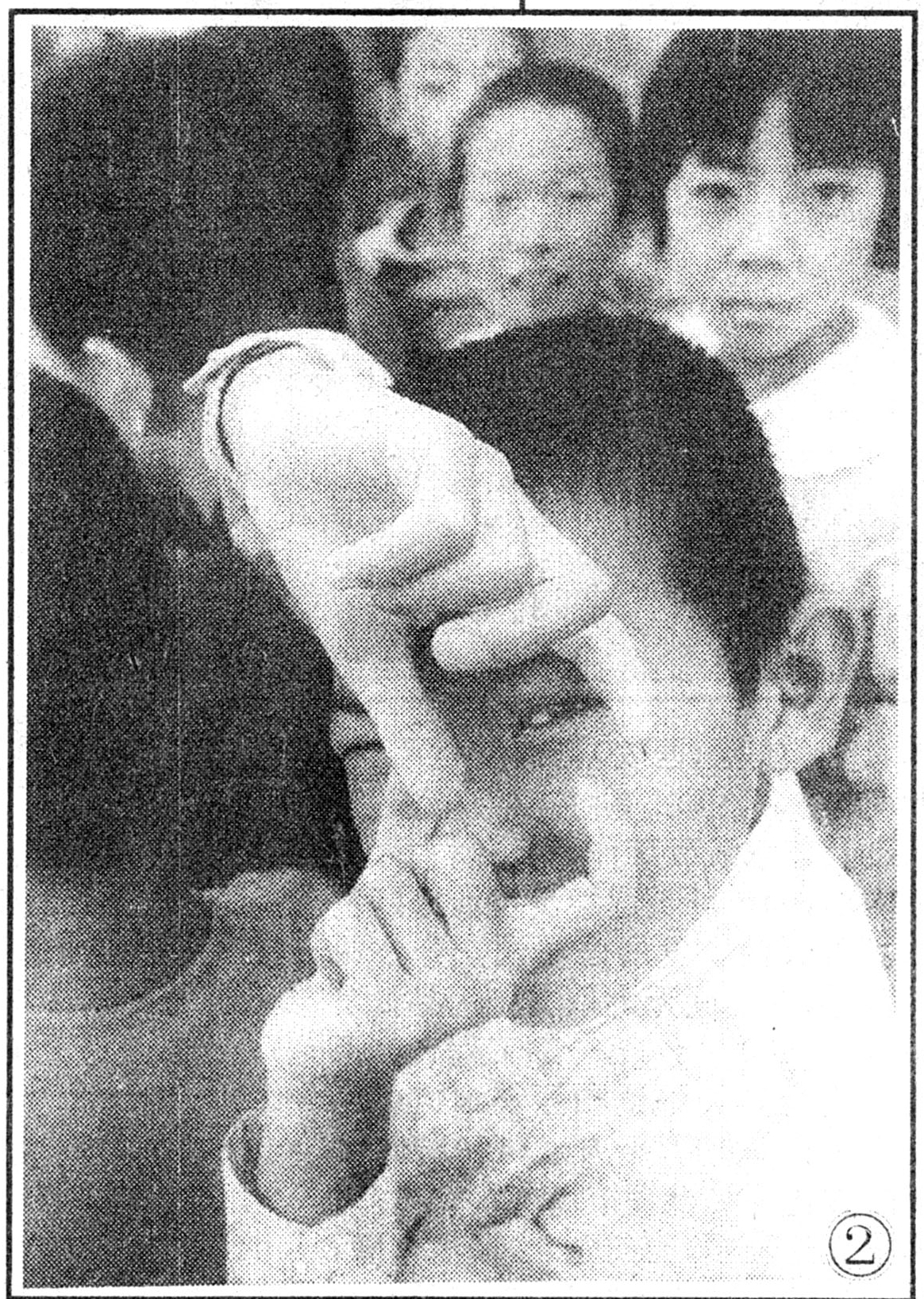

②课间玩耍的孩子们,满院子地嬉笑,看得出他们对自己所处的环境很满意,也很习惯。见记者给他们拍照,这位名叫白三雄的小同学也举起双手,为记者“拍昭”

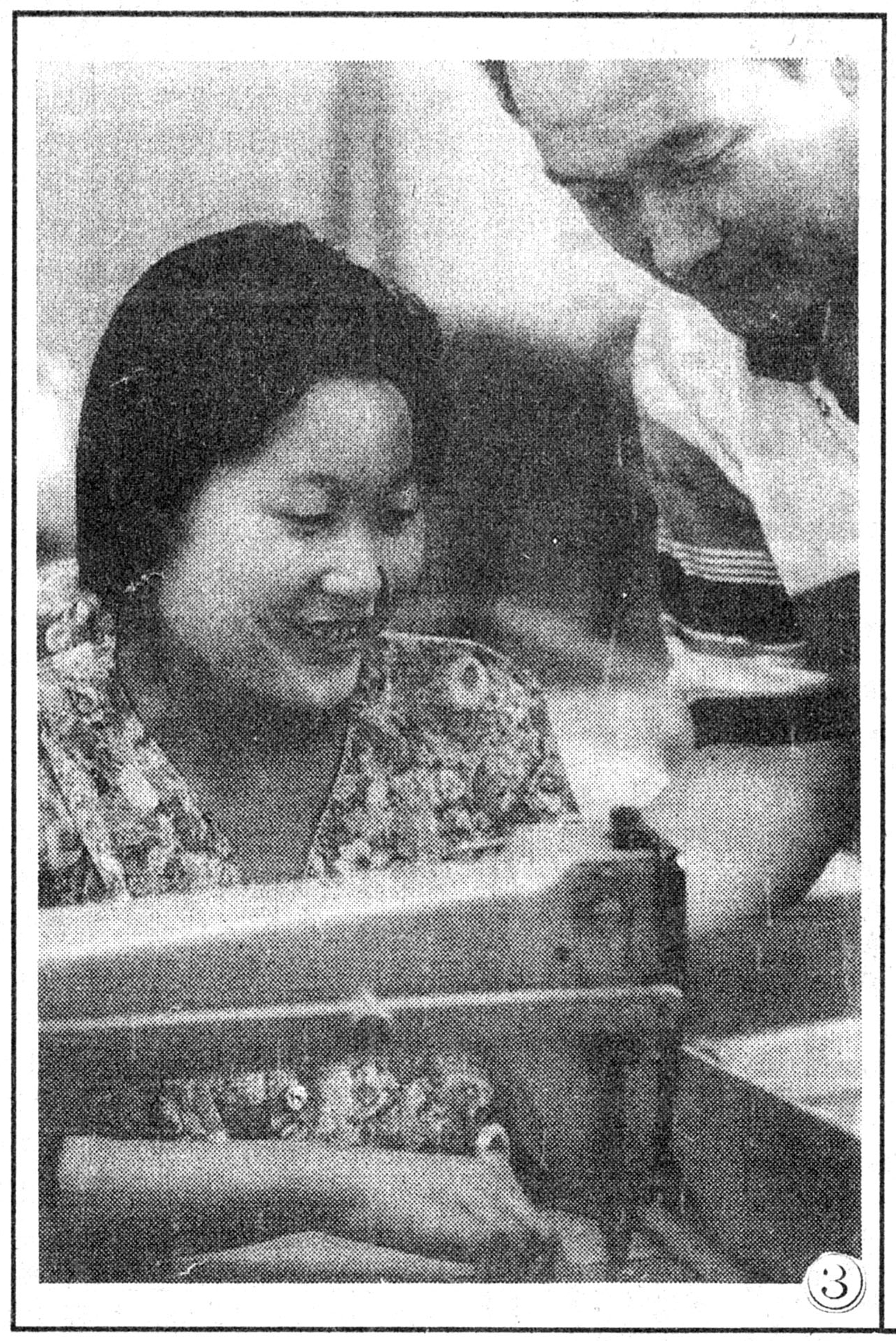

③学校不仅要教会这些聋儿们说话,还要教会他们一门技艺,教会他们立足社会的本领。已在榆林市三爱服装公司工作的刘彩云(左)工作很出色,得到领导和同事的称赞。

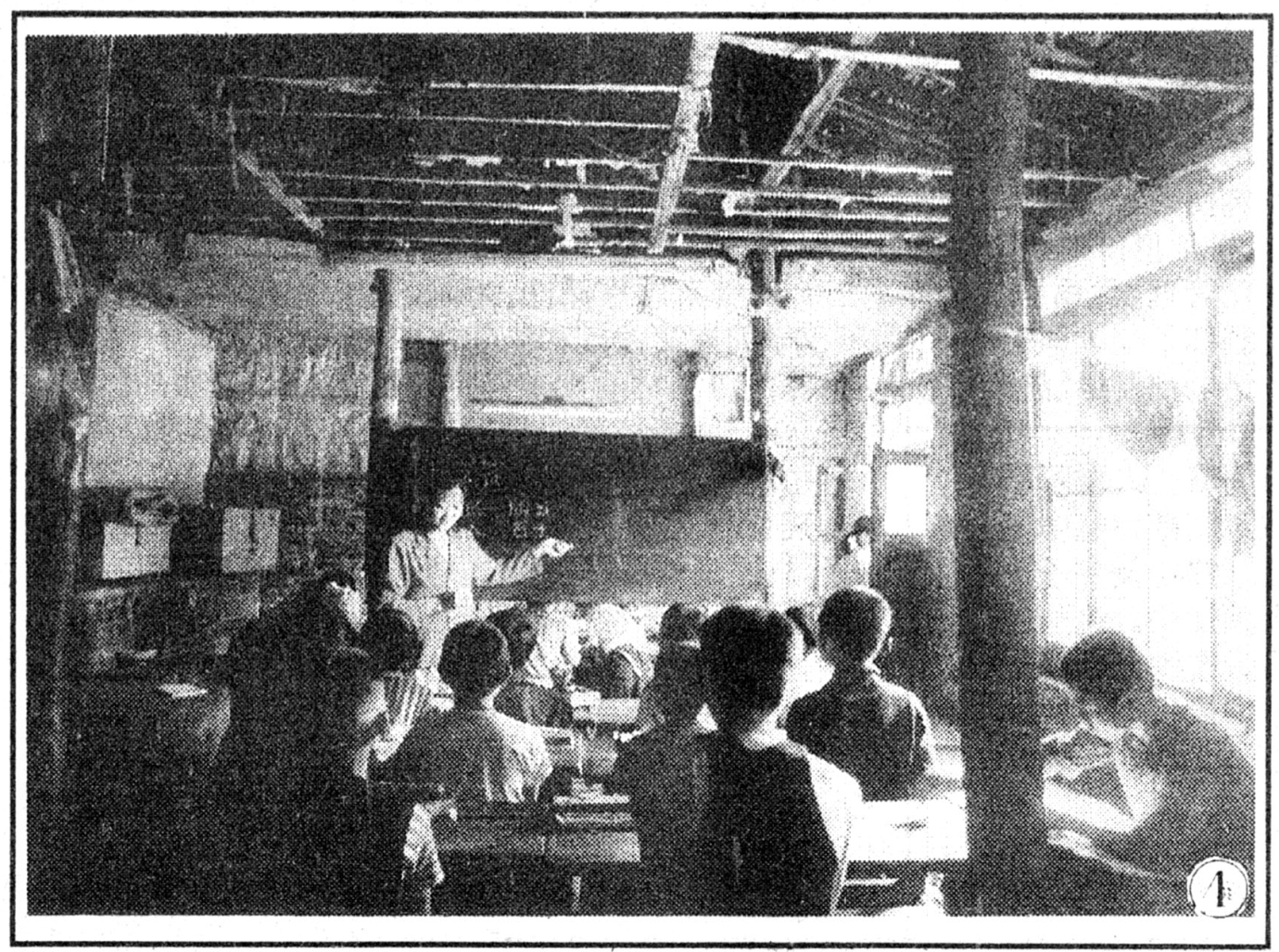

④现在的学校设在榆林市城东一座明朝建的古庙里,既是教室,又是宿舍。尽管条件十分艰苦,师生们却都觉得这里温暖。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书