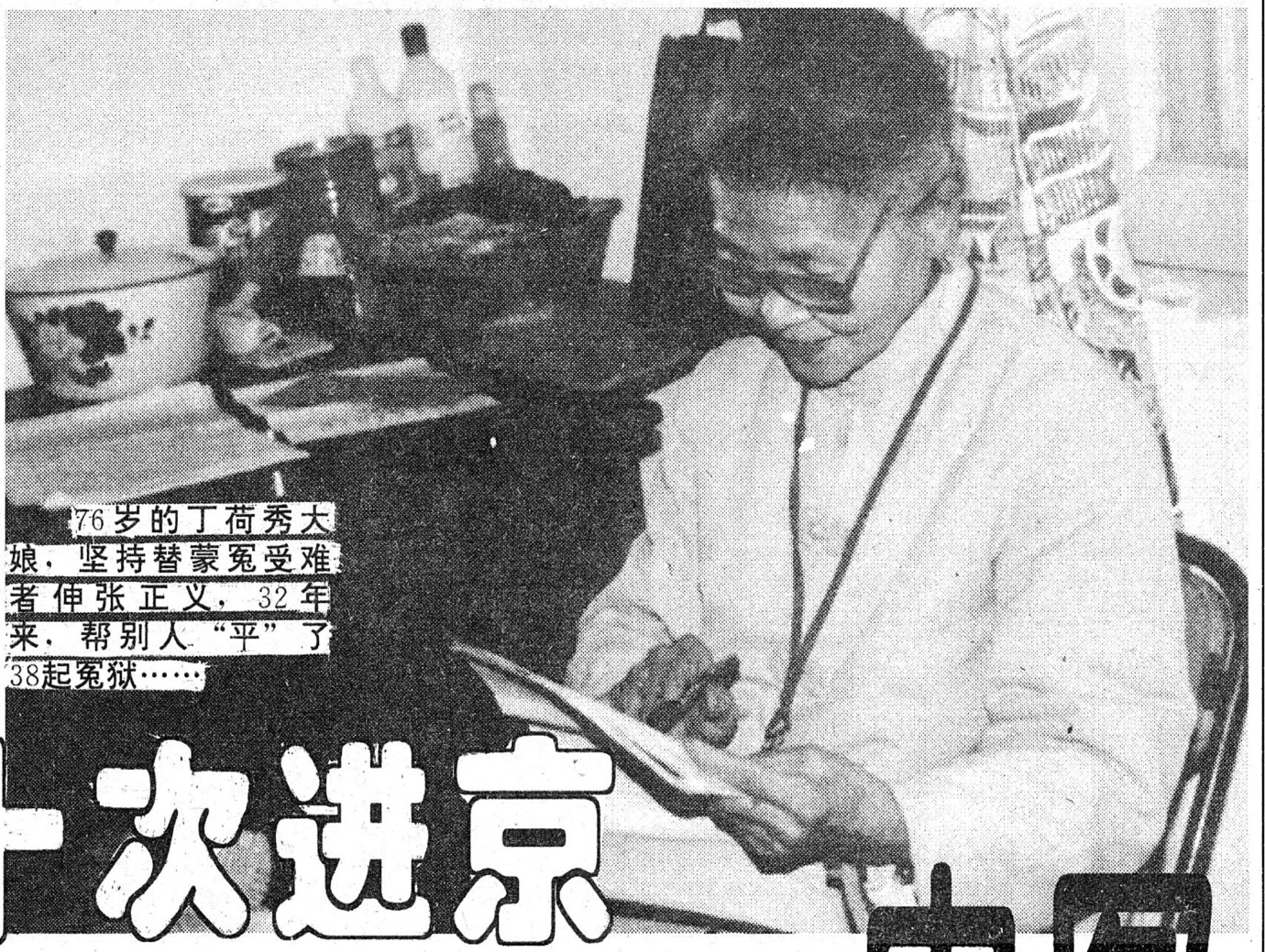

76岁的丁荷秀大娘,坚持替蒙冤受难者伸张正义,32年来,帮别人“平”了38起冤狱……

七十次进京为他人申冤

文/孙敏

1998年的阳春三月,乍暖还寒,细雨霏霏。

重庆万县,三峡学院职工宿舍。76岁的丁荷秀戴着一副老花眼镜,坐在简陋的书桌旁,手中不停地整理着由自己亲自到北京上访、落实“政策”后的38场官司的“档案”。当她清点出还有30余例没来得及上访的材料时,不禁眉头紧锁。她焦躁不安地站起身来,在桌前转来转去……

日前,笔者采访了这位从外省来万县扎根的“上访”奇人。她坐在木凳上,追记起那一幕幕悲怆的往事。

苦命的“童养媳”

丁大娘原本是一个地地道道的江西人。

1922年6月15日,丁荷秀出生在江西省樟树市观上乡丁家村一个书香门第。在那个重男轻女的年代,一种不祥的阴影从小荷秀降生的那一刻,开始笼罩在她身上。

来年荷秀的满岁生日,卧床不起的母亲突然病情加重,不几天,母亲痛苦地离开了人间。一个十分清贫的家庭“雪上加霜”,乡上教书的父亲面对突然压下来的重担,成天忙得手足无措。

3个月后,父亲将她给了邻村彭家,为大她5岁的少爷当了童养媳。

善良的婆母尽力用温情来补偿小“媳妇”那早早失去的母爱。小荷秀也很争气,4岁时就能跟着婆母一起推磨、打场、拾柴和挖野菜。

1929年的春天,正是青黄不接的季节。小荷秀看到“哥哥”在读书,哭闹着也要去上学。可家中一贫如洗,两个“孩子”的学费从哪里来呢?不久,在宜昌开药铺的邻居找上门来,说那里人手紧要彭家少爷去帮忙,彭母便把年仅12岁的儿子打发去当学徒,送小荷秀去读私塾。

她学习十分认真,很快博得了老师和同学的爱戴。然而,荷秀9岁那年,一场麻疹无情地夺去了她的右眼。这时,婆母也为全家的生计成天忙碌,身体一天天垮了下来。荷秀再也不忍心让病魔缠身的婆母为她操劳,决定辍学回来。那天晚上,她一本正经地铺开纸笔,极其沉重地给远方的“哥哥”写信,那时,彭家少爷已学有所成,被派到万县宝元堂当了店员。

国内革命战争开始后,樟树市观上一带人马过处,鸡犬不宁。1948年,解放军后方医院驻扎中彭村。已身为人母的荷秀带着孩子从婆母去世的悲痛中挣扎出来,帮助部队抢救伤员、洗衣服、煮饭、借东西等,她样样都积极,总是理直气壮地走在最前头。

1949年6月,南昌解放,丁荷秀被委以清江县第五区和风乡第五农会妇女主任职务。

当时,孩子四岁了还不知道自己的爸爸,于是在1950年,丁荷秀以“请假探亲”为名又不远千里来到万县。

随后,她的组织关系和户籍一并调到万县。

当初,夫妻俩相敬如宾,膝下一个小女孩长得活泼可爱,一个十分清贫的家庭却也过得有声有色。然而天有不测风云,自从丈夫被安排到万县市制药厂后,他显得处处看不惯荷秀,有时暴躁得甚至拳脚相加,每天都早出晚归,原来,丈夫有外遇了。尽管荷秀迁就着丈夫,但善良的愿望失败了。1957年,丈夫最终以“感情不和”,把她推上了法庭。这时,生性刚强的荷秀心中滴着血,她还是成全了丈夫。那一年,女儿正面临初小毕业。

夜深了。荷秀母子俩坐在微弱的煤油灯下,泪光融融。“妈妈,我再不能读书了呀。不如回家帮你……”没等女儿把话说完,荷秀猛地拍了一下桌子,吼道:“再苦再累再穷也不能耽误你!我就是出门乞讨也要让你念书去……”

离婚后,丁荷秀把全身心的爱投入到女儿身上。女儿夜里突发高烧说胡话,丁荷秀高一脚,低一脚,连夜请来医生。可她自己感冒一连几天卧床不起,也舍不得花钱买药。就这样,母女俩相依为命,女儿也一天天长大了,后来学有所成在成都某企业当上了技术骨干。

“上访”为的是“公理”

1966年夏天的一个傍晚,月朗星稀,热浪袭人。丁荷秀独自坐在家门前纳凉,一群人正从远处向她走来,直逼得越来越近……“走,跟着走一趟!”没等她反应过来是怎么一回事,一双锃亮的手铐套上了双腕。监狱中,她欲哭无泪。她被冠以流氓逃窜的罪名,打成了现行“反革命”,抹去了户籍和工作。

一场“文化大革命”将丁荷秀抛入痛苦的深渊。

“自尽,痛苦就一了百了。”从苦水中浸泡大的丁荷秀脑中又闪出一个信念:“如此轻生太不值得!”于是,她决定要活下去,而且要活得坚强,亲自到北京去上访,为自己讨回“公道”。

这是一次常人无法想象的艰难之旅。出狱后不久,丁荷秀暗中将行礼寄到武汉火车站行礼房,在码头买了5个馒头,身着一件又脏又破的短袖衬衫,脚穿一双烂草鞋,背着一个空竹篓动身了。

没有钱买船票,多次面对检票员,她浑身哆嗦地说:“我的——工作——被——打落,要——到北京去——去告状。”

火车上,她起身上厕所,竹篓里的包裹竟不翼而飞。一路上饥渴交加,站起身来眼中直冒“金星”。

初到北京,她人地生疏。只得在市郊野外找来几块石头,砌成灶台,再找好心人讨一把米分成两顿熬粥喝,有时仅靠半把米维持一天的生活。夜间找个能遮风寒的地方过夜,白天又继续到指定的有关单位去反映情况。

接二连三的上访,10年光阴一晃而过。1977年,丁荷秀的事引起了最高人民法院的高度重视,最终摘掉“帽子”,工作被安排到万县师专(更名为“三峡学院”)。

搬进学校宿舍,丁荷秀点燃一炷香,朝着北京的方向“扑通”一声跪下去:“感谢党中央国务院,为我寻到人间‘公理’。”折磨了丁荷秀半个多世纪的苦难终究挡不住誓不向命运低头的脚步,她终于迎来了一片灿烂的曙光。

官司赢了 心愿未了

自从自己的“政策”“落实”后,她每年还要去北京两三趟。丁大娘浑身是胆、乐于助人的品格被三峡学院的师生们传为佳话,令他们肃然起敬。

1982年春,几位老人聚在一起说起身世,有位老人想起了在万县市外贸公司上班的儿子回家时讲的一件事:魏某,“文革”期间,以“贪污”罪被抓走,而单位屡次出证明没有贪污。然而,魏某被个别人扭住不放,又以奸污亲生女儿的“罪名”,判处了5年有期徒刑。丁大娘当下决定:“人在哪里?我熟悉北京的路,带他一起去上访!”

众老人看着她一本正经的样子,安慰道:“丁大娘,都60岁的人了,何必多管闲事去吃那些苦呢?”但她义无反顾,毫不犹豫地到外贸公司打听。几经周折,终于找到魏某。当初,别人以为她“有病”,不愿多留就打发她走了。

第二天,她又来到魏家,指出“文革”判决书中的漏洞。第三次去魏家时,她十分慷慨地说:“吃住、车费由我包,还‘包’你翻案!”魏某望着丁大娘满脸诚恳的样子,磨磨蹭蹭地跟着上路了。她提一个竹篮,里面装着满满一篮玉米面饼子,一路吃到了北京。

北京的花销更大。丁大娘从有限的积蓄中拿钱去帮忙复印资料,有一次单资料费就花了30元。但她从不找人家索取,都是自己补贴。有时流落得无处住宿,她就找僻静的房檐下蹲一夜,长期吃饭没有油盐,次日起床全身发软,刚站起来又想躺下去。

回到家时,人又黑又瘦。她顾不了那么多,一边焦急地等待着北京的消息,又一头扎进另一个案卷的材料堆。漫长的一年过去了,仍没有消息,她咬紧牙关,决定再次上访。1984年,最高人民法院发函到省高院,省又转函到万县市中级人民法院。漫漫的两年上访,终于清洗了魏某头上的冤屈。消息传开,她声名大振,蒙冤受难者纷至沓来。

蒋某是万县市自来水公司的职工。1973年10月30日,他因在单位上写了一张大字报,被以“伙同谢××轮奸少女,用谎言和物质引诱,奸污下乡女知青×××”的罪名,判处了5年徒刑被投进监狱。

出狱后,蒋连发几十封信要求恢复名誉,而信投出去后如“泥牛入海”。1993年7月,丁大娘带着他,风雨兼程,赶往北京。经最高人民法院审查,发现此案无证无据,转函到下级部门,撤销“轮奸罪”后还留着一个“流氓罪”的尾巴。

丁大娘仍不心甘。1995年12月,她再次同蒋前往北京,诉说了一切,最高人民法院认真审理后,1996年终于为蒋彻底平反。1997年4月,蒋还被恢复了职务,重新回到单位上班,一家人又过上了幸福生活。

32年来,丁大娘从万县到北京的路上已走过了70多个来回,在她手中“翻过来”的冤假错案已达38件,救济穷人和上访北京贴出去的花费而她没有统计。唯一统计出来的,就是帮忙上访后,“落实”了政策的名单记录:周某,天城区天城镇狮子村10组农民;王某,果酒厂职工;胡某,万棉厂职工;陈某,水泥厂职工;邓某,银行工作;黄某,二所四段工人……而在丁大娘的家中,她除了专门购置的一台电视机外,没有一件值钱的家什。在锅里,笔者看到丁大娘吃一天的伙食——玉米熬成的稀粥,桌上放着玻璃瓶装着的“臭豆腐”和一碟泡菜。

夜深人静时,丁大娘躺在床上辗转难眠。她翻身拧亮电灯,披衣下床,戴上老花镜在伴随了30多年的书桌旁,拿起还没“翻案”的30多例案卷材料:沈某是个老党员,单位上的先进分子。1983年“双打”运动中,以“奸污他的养女”一事被送去劳改……看着看着,不禁长叹一声“要是我死后……”

丁大娘盼望此生还能多活些时日。她决定生命不息,“上访”不止,在有生之年“办完”手中尚存的30余案。望着老人那张充满舍己济人真情的面孔,我们没有理由不在心底为她默默祈祷:愿好人一生平安!

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书