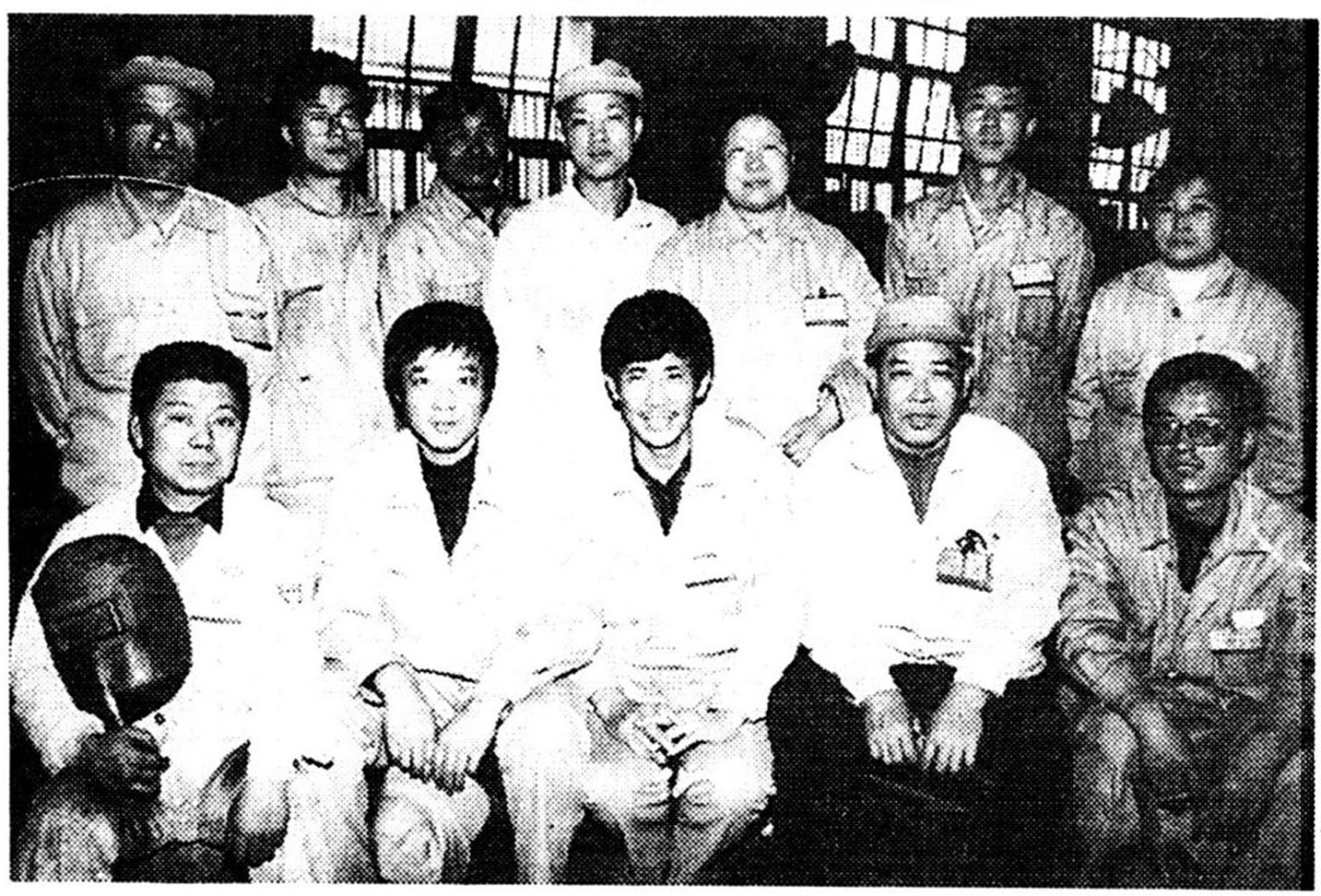

钢筋铁骨铸风流

——记西安高压开关厂二二车间冷焊四组

在西安高压开关厂的南部生产区,一支以钢花和弧电塑造出新西开精神的班组,在全厂近300个一线生产班组中脱颖而出。它就是5月份刚刚捧回全国五一劳动奖状的该厂二二车间冷焊四组。

1995年末,开关厂二二车间依据厂里生产形势的变化,将不满30岁的王东明提为冷焊四组组长。这个承担着六氟化硫全封闭组合电器机构部分焊接的专业班组,当时所生产的GZS产品机构箱仅有38个间隔的年成套量。而厂里1996年的改换计划是80间隔。任务数量的变化为班组的生产提出了很高的要求。当时的冷焊四组面临的实际情况一是任务量过大;二是技术力量相对薄弱。面对焊接工艺要求十分复杂的机构箱,全组12名职工中只有两人能承担这类箱体的铆装点焊任务。生产遇到了困难,王东明决定采取“边干边学边带”的方法,由老师傅张应瑞牵头,带领大家认真分析每张图纸,总结每种零件的装焊经验。这一办法果然奏效,很快就使小组的铆工提高了技能,并在生产中能够适应各种复杂焊件的装焊需要。

为解决钢体框架焊接的应力变形难题,冷焊四组又在紧张的生产中展开了岗位练兵。针对焊接变形难题,他们反复摸索出了易变形箱体的变形量,然后采取装夹角度大于变形量的计算方法,装焊后再逐步校正,终于解决了变形难题。面对箱体直缝焊接的质量难点,全组又自觉组织了“单面焊双面成形”技术专项训练,使每人的焊接技能都得到了提高。缝焊技术的提高,为全组生产任务的顺利完成创造了条件,过去一直徘徊于20~30%的直缝焊质量,被小组一下子提高到焊件一次交检合格率达到75%,并逐步提升到100%。

从1996年到1997年,尽管厂里任务量成倍地增长,GZS产品机构箱体焊接的成套量由过去的几十间隔一跃而达到年成套近200间隔。冷焊四组的职工们总是想尽办法,克服一切困难去完成任务。去年夏天,厂里某工程急需一种屏蔽罩12件,按当时班组的生产能力,拿下这批任务最快也要两天时间,可成套时间却不足8个小时。在这种情况下,组长王东明临时调整人员安排,组织最能吃苦的4名职工一起苦干了近10个小时,直干到当天深夜12点多,终于高质量地完成了这批任务。

电焊工作在工厂是个苦活。一年四季焊烟弥漫,冬天为干活方便,必须着最单薄的工装与冰冷的钢件零件为伴,夏天要手持高温的焊枪连续几个小时地工作,一天下来,大家身上的汗,把工装总是浸的湿湿的。在这样的艰苦环境下,冷焊四组却先后涌现出了“市级双文明职工”技术女能手李夏勤;技术能手、开关行业技术比武二等奖获得者刘随举;以及“双文明职工”王东明、技术能手张应瑞等多名先进职工。在开关厂产品产值逐年上大台阶的关键几年,他们出色地完成了泰国、李家峡、大连、马来西亚、神鹿、绥中等100多个国家和地方重点工程产品的机构和焊接成套任务,并在班组达标、现场管理、民主生活等方面走在了全厂和行业班组的前列。

1997年,冷焊四组的职工在厂里生产资金紧张,任务成套要求紧、来料时间较短的诸多困难下,共完成工时59853小时,平均每人完成工时达4275小时,占车间全年任务的13%。这一年,冷焊四组连续两次被西安市评为“跨世纪立功竞赛先进班组”;女工李夏勤被评为市级百名双文明职工和工厂“女职工明星”。

文/赵玉卿 江虹 大杰 摄影/李铁成

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书