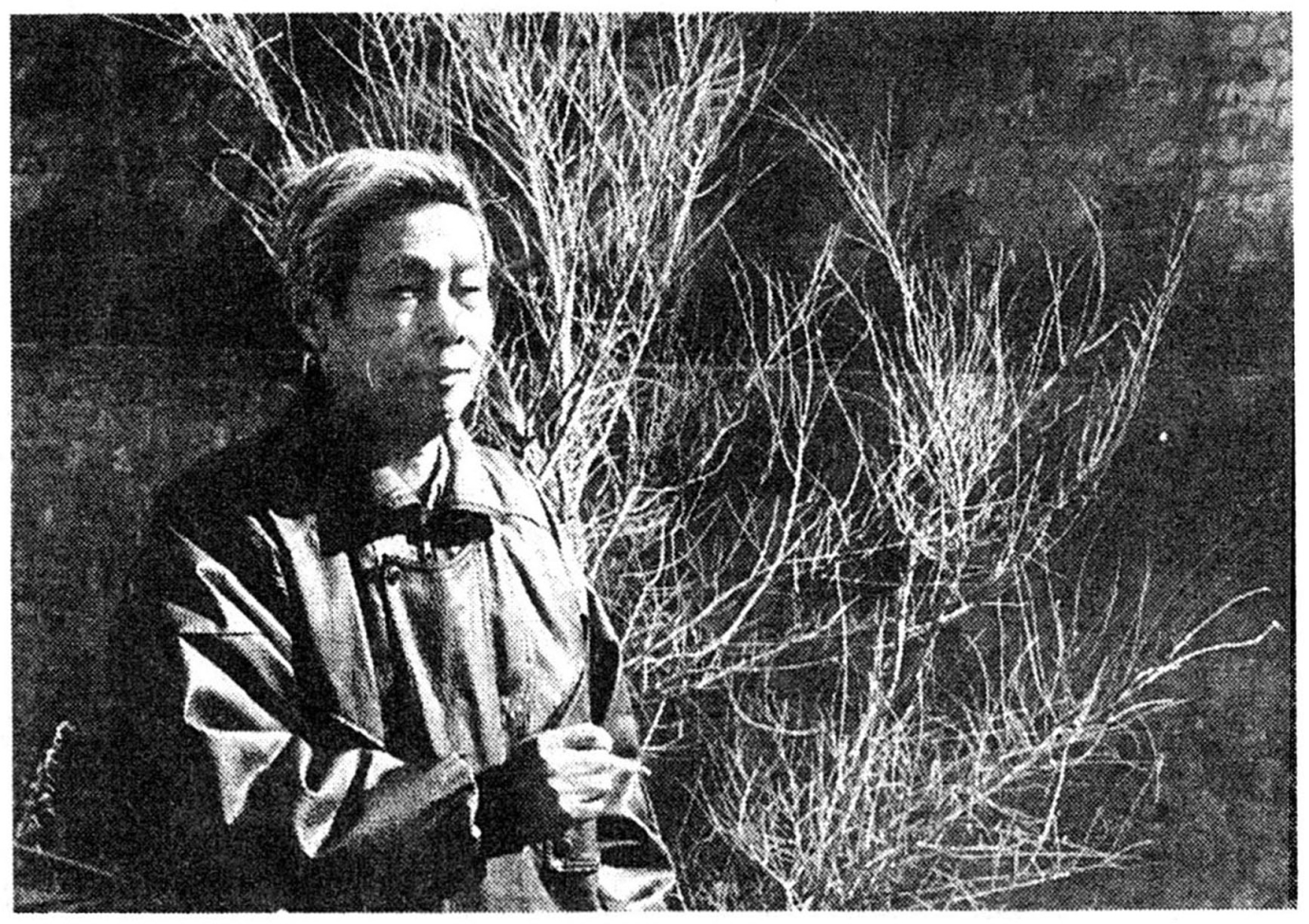

姚筱舟:唱支山歌给党听

文图/白麟

“唱支山歌给党听,我把党来比母亲……”,35年前,才旦卓玛凭着这首歌一举成名。这支久唱不衰的歌,使才旦卓玛、作曲家朱践耳声名远扬,可词作者“蕉萍”现在何处呢?

寻找“蕉萍”

1963年3月5日,毛泽东发表了“向雷锋同志学习”的题辞,全国上下学习雷锋活动轰轰烈烈,《雷锋日记》也九州传颂。当时曾为电影《在烈火中永生》作曲的上海音乐学院教师朱践耳,从《雷锋日记》中看到了雷锋抄写的两段共八句的《唱支山歌给党听》,便满怀感情地谱成曲子,并交给正在音乐学院深造的藏族歌手才旦卓玛首唱。

才旦卓玛一唱“红”天下!从此这首歌家喻户晓。新闻媒体在介绍这首歌的词作者时,都称是“雷锋同志抄蕉萍原词”。“蕉萍”是谁?有人说是江南某名校一女大学生,也有人说是雷锋的女朋友……有的歌本干脆打上“雷锋作词”的字样。

1963年底,朱践耳打听到“蕉萍”就在陕西铜川矿务局,便给矿上寄来一封寻找信函。矿上一下子沸腾了:这红透天的歌能是咱这穷山沟的挖煤人写的?!咱矿上真有这么个能成的人物?!当时的矿党委书记赵炳儒在大会上谈起这件事,并动员干部下去寻找“蕉萍”。有人就想到焦坪煤矿了,会不会是文人玩的文字游戏?焦坪煤矿是个不足千人的小矿,与甘肃毗邻,矿上下放干部姚筱舟有写写画画的“雅兴”,常熬出些小散文、小诗歌爱向外投寄。两三天后,书记把姚筱舟叫到机关询问此事,可他死活不承认:他是被整怕了,以为又有什么大祸临头了!后经宣传部的干部反复声明,是件大好事,姚筱舟这才紧紧张张地承认《唱支山歌给党听》是自己“干”的。这首诗和另外两首早在60年代《陕西文艺》杂志的“诗传单”栏目中就发表了。至于以后雷锋是怎么读到并抄在日记本里的,那就不得而知了。

战地初恋

1949年4月26日,姚筱舟的家乡江西上饶地区铅山一带解放了。刚刚从铅山县高中毕业的姚筱舟便和同学一起参了军,先在二野17军一个文工团里打腰鼓,后又考进军政大学第5分校,毕业后被分到17军50师政治部任民运干事,那年他才16岁。1951年“抗美援朝”,姚筱舟随军奔赴朝鲜战场,在铁道兵第3师师部卫生队当文化干事,教战士唱歌、学拼音、认汉字……

赴朝第二年,国内人民热忱地声援保家卫国的志愿军官兵。当时有位江苏海门师范学校的女学生给姚筱舟写来了慰问信。在那战火纷飞的年代,一颗年轻的心被爱情点燃了。他便背过战友在防空洞的角落里,偷偷写下了第一封回信。时日一久,两人在信中交流的感情竟很深厚了。她在信中坦言喜欢他这位有文化味的“兵哥哥”,表示将来愿与他相扶共度人生;而他总是喜欢把新收到的信揣在兜里,趁没人的时候拿出来念念,一遍又一遍,心里就充满了甜蜜与快乐。有一次,他执行任务,刚走在木桥上,敌机就过来狂轰滥炸,他是南方人,会水,跳下河从河里才死里逃生。游到岸上,他赶快躲到一个山石后边掏出心上人的信来看,可惜字迹模糊不清。他为这心疼了好一阵子呢!

1954年,姚筱舟回国,随部队撤回陕西华山后转业。1955年秋天,他被调到新成立的铜川矿务局工作。1956年春,被分派到焦坪煤矿当了一名技术员。

那时,姚筱舟和那位女生一直“信信相印”,他回了趟老家,还专程看望了在海门小学教书的她。两人虽是第一次相见,但却深深体会到了爱的深情……就在他打算好好干几年调回老家再筑爱巢时,一场意外事故改变了他的命运——

矿工心声

1957年元旦,姚筱舟所在矿区的一个班长违章作业,结果引起瓦斯爆炸,死了14名矿工。他是这个矿区的技术员,受连带挨了处分,被降为工人,下井采煤。

受处分后,他的心死了,本来自己出身不好就受歧视,再出这么个事来,女孩嫁给咱,岂不是让人家往火坑里跳!他怕连累南方那心爱的姑娘,含泪撕碎了自己向往多年的爱情!

一个孤苦无依的江西青年,一个接受机关管制的内控人员,站在黄土高原的寒风里,成日在焦坪露天煤矿抡洋镐、挥铁锨……一身破烂的大棉袄裹在身上,除了牙是白的,浑身上下就成了一块活动的煤疙瘩了。一个月黑风高的冬夜,姚筱舟苦闷得难以自拔,他万念俱灰,绝望地走出小油毡棚的破门,准备走上绝路。这时,身后一只粗实的大手拽住了他。回头一看,原来是一起干活的陕北老哥。当这位党员工友一夜长谈,他被感动了,胸怀变得豁达了……

在矿区,工友们没有歧视他这个“劳改犯”,不让他干重活,还保护、开导他,他开始与这些憨厚的粗汉们打成一片。工余的时候,老矿工就讲解放前的“霸王窑”、恶“打头”,讲抽死矿工的“疙瘩鞭”……这些从旧社会过来的矿工,对共产党、新中国从骨子里充满了淳朴的浓情!当时煤矿工人中有句顺口溜很盛行:“矿是家,党是妈,大家都听妈的话……”在部队就爱写写唱唱的姚筱舟心又动了,在矿团委书记田一珠的鼓励下,他拿起笔写开了诗文,并用与焦坪煤矿同音的“蕉萍”两字,作为笔名。

1958年,在工友们的帮助下,姚筱舟认识了一个老矿工19岁的女儿,两人不久便成了家。婚后,他漂泊的心总算有了停靠的港湾,写作欲望更强烈了。那是1959年农历腊月的一天晚上,焦坪矿早已是“煤海雪原”了。当时,姚筱舟和妻子就住在岳父家一间破旧的草房里。就一盏昏暗的煤油灯,蜷缩在低矮的小饭桌旁,伴着妻子熟睡的鼻息和风雪的呼啸,他一连写出三首小诗,其中就有一首三段十二句的《唱支山歌给党听》:“唱支山歌给党听,我把党来比母亲;母亲只生了我的身,党的光辉照我心。旧社会鞭子抽我身,母亲只会泪淋淋;共产党号召我闹革命,夺过鞭子揍敌人……”他怎么也没有想到,就是这首不起眼的小诗,竟成就了他人生的辉煌!

歌红人“黑”

1964年,全国开展了优秀革命歌曲评选活动,《唱支山歌给党听》和《我们走在大路上》、《戴花要戴大红花》、《社员都是向阳花》等5首歌曲金榜题名。当时上级来函让姚筱舟进京领奖,但矿上有些人认为他出身不好,加上又是下放的内控人员,怎能对共产党有深厚的无产阶级感情?他自然没去成。那次从北京寄来的奖品是一套《毛泽东选集》、两幅绣有聂耳、冼星海人像的苏州小丝织和一张奖状。可惜这些纪念品在“文革”中都被抄走了……

“文革”一开始,姚筱舟就成了“运动员”,吃了不少苦头:他先是被强制送往市郊区一个叫黄堡的地方参加学习班斗私批修,直到1973年才把他这个“社会关系复杂”的“煤才子”借调到局里编写矿史。期间,他的妻子韩淑华这位煤矿上的二级钳工被清理出“革命队伍”,失去了正式工作。为了养活4个儿女,倔强的韩淑华在家属队里干起了临时工,装大车、挖水沟、剥山皮、烧石灰……一天为挣那1.38元,她差点搭上了性命!

在黄堡挨整时,有人逼他交待问题,还拉来他的妻子“检举揭发”。那时,姚筱舟听着屋外人们正唱他写的《唱支山歌给党听》,而自己却还得接受可怕的折磨……这个在战场上流血不流泪的硬汉子,忍不住大哭起来!

烂漫夕阳

1984年11月,平反后的姚筱舟被调到《铜川矿工报》当编辑。他受到一次又一次的冲击,祸根就是他的叔父当年是国民党少将,胞兄是国民党造船厂的工程师。1985年,海峡两岸关系解冻,他又因祸得福,作为无党派民主人士被选为铜川市政协常委。1986年,他又当选为铜川市文联副主席兼《铜川文艺》杂志副主编。年过半百,姚筱舟才正儿八经地成为一名受人尊敬的文化人。

1997年5月7日,一份意外的惊喜从天而降:上海东方电视台致电邀请姚筱舟参加第17届“上海之春”音乐会。在女儿的陪伴下,姚筱舟百感交集地踏上了飞往上海的班机。9日晚8时整,在上海南京路上的“上海电视广播大厦”四楼演播厅举行的音乐会开幕式上,64岁的“蕉萍”终于见到了73岁的朱践耳教授和60多岁的歌唱家才旦卓玛。跨越34年的漫长时空,穿越无数凄风苦雨,三双苍老的彼此倾慕已久的手紧紧地握在一起!

这是多么激动人心的场面啊——当主持人饱含深情地介绍完三位老艺术家的时候,台下掌声雷动。紧接着,才旦卓玛再次深情地唱起了《唱支山歌给党听》。在这荡气回肠的赞歌声中,全场观众的掌声经久不息,许多老同志感动得热泪盈眶……

当年,姚筱舟的三首小诗在《陕西文艺》上发表后,曾收到8元钱的稿费。一年后,上海唱片出版社给他寄来20元稿酬。35年了,这首金曲不知已上了多少歌本、磁带、唱片、影碟、电视台……而词作者只拿到过这28元钱。屈指算算,“焦萍”在焦坪煤矿风雨飘零的年头也正好是28年!28年的沉浮,28元的回报,是多么的不等价呵!姚筱舟这叶小舟,横渡人生的海洋,恰巧印证了这句名言:“比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵!”

令人欣慰的是,1997年7月1日,在举国欢庆香港回归的喜庆日子里,身为陕西省作协、音协会员的姚筱舟,终于收到了中国版权协会寄来的歌曲版权页。再次听着这支融入了自己青春和血泪的《山歌》,姚老的眼眶湿润了,他郑重地在版权页上签上自己的名字……

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书