本版导读

忆往昔峥嵘岁月 看今朝再创辉煌

喜庆西安解放五十年

本报讯(本报记者桂子) 今天,古城668万人民沉浸在欢快热烈的节日气氛中。上午,西安市各界人士在市委礼堂隆重集会,庆祝西安解放50周年,省、市党、政、军以及人大、政协五大班子主要领导出席了庆祝大会。晚上,庆祝西安解放50周年大型综合文艺晚会《再创辉煌》又将在西安易俗大剧院拉开帷幕。

五十年前的今天,中国人民解放军遵照党中央、毛主席“向全国进军”的命令,以雷霆万钧之力、翻江倒海之势,一举解放了西安,使长期遭受战乱、百业凋敝、满目疮痍、民不聊生的旧西安获得了新生。具有光荣革命传统而又历经磨难的西安人民,从此站立起来,扬眉吐气,成为这座千年古都的主人;曾经创造过历史辉煌而后来逐渐衰败的西安,从此掀开了崭新的历史篇章,开辟了西安历史的新纪元。

西安解放迄今已整整半个世纪了。这是“翻天覆地慨而慷”的五十年,是西安人民重振汉唐雄风、再现历史辉煌的五十年。五十年来,已由解放初“马路不平、电灯不明、电话不灵”,民不聊生、破烂不堪的旧西安,发展成有668万人口、178平方公里城市建成区、人民安居乐业、欣欣向荣的新西安。1998年全年实现国内生产总值560多亿元,比1949年增长91.6倍。其中社会消费零售总额271.8亿元,比1949年增长179倍;财政收入35亿元,比1949年增长910倍。改革开放以来的20年,西安经济以年均增长11.66%的速度递增,特别是1992年以来的7年间,年均递增在13.8%以上,经济持续、快速、健康发展,全市综合实力显著增强,已位居全国50个经济强市的第14位。经济的快速发展,促进了人民群众生活水平的显著提高。1998年,全市城镇居民人均可支配收入达5669.59元,与1956年相比,增长21倍;农民人均纯收入达到2052元,比1949年增长46倍,广大人民群众不仅摆脱了贫困步入了小康,而且正向富康目标迈进。

旧西安是个畸型消费城市,整个城市面貌和基础设施落后不堪。西安解放后,经历了两次大规模的基础设施建设时期。50年代,根据第一个城市发展规划,以老城为依托,在保持棋盘式辐射格局的基础上,建成布局合理、功能各异的行政商业区、工业区、文教区、铁路枢纽区、仓储区和生活居住区。90年代以来的建设,以现代化大都市为目标,先后进行了环城建设、西安航空港、未央路、二环线、黑河引水工程、城市天然气化工程,污水处理等建设。同时,全面展开旧城改造工程,在南北大街拓宽、钟鼓楼、南门、玉祥门等城市广场建设取得了显著成效,市容市貌发生了令人瞩目的变化。现在,全市日供水能力147.16万吨,供热面积825.66万平方米,气化率达70.11%,绿化覆盖率达36%,电话装机容量突破120万门。城市综合服务功能进一步增强,西安正在向外向型国际大都市迈进。

西安跨世纪发展目标现已确定,大致可分三步实施。第一步,到2000年,全面实现现代化建设的第一步战略目标,基本建立起社会主义市场经济体制,初步构筑起外向型城市的基本框架。第二步,到2010年,基本完成工业化、市场化、信息化、城市化的任务,逐步向国际型城市转变。第三步,到21世纪中叶,全面开拓国际市场,基本实现与国际经济融合,使西安成为一个经济、科技、文化发达,人民群众生活达到中等发达国家水平,城市建设与管理现代化,综合功能完善,环境优美,既保有古都风貌又具有现化文明的国际化都市。

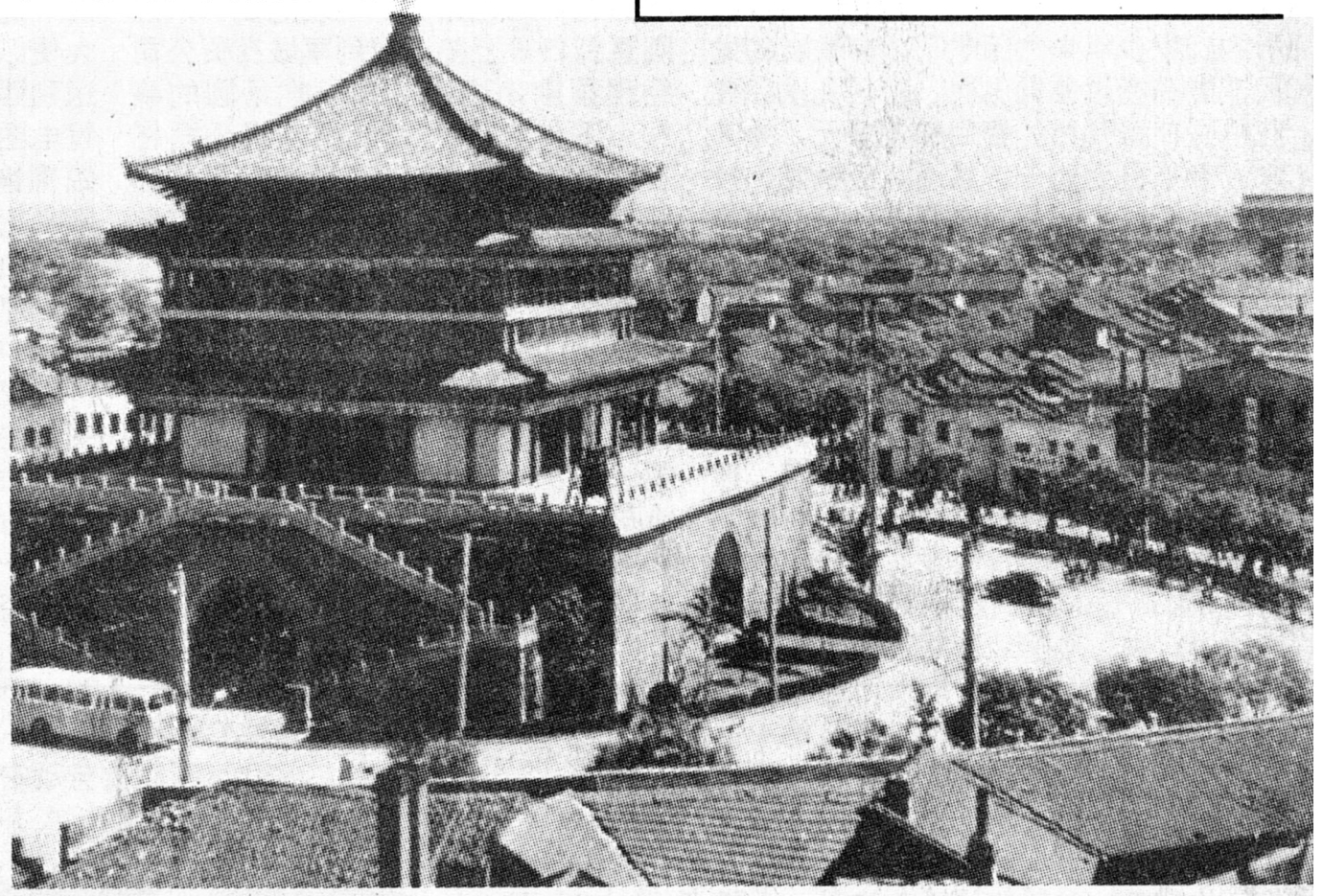

▲七十年代,站在电话二分局三楼向南眺望,除钟楼、南门、大雁塔古建筑高高耸立外,其余的全是一片低矮的灰瓦平房。如今钟楼南门已被周围成片的高楼大厦所淹没。 谭发新摄于1972年5月

▲改造后的钟楼盘道和钟鼓楼广场,面貌一新,成了人们休闲购物的好去处。

南门外街心花园,鲜花盛开绿草茵茵。

柳影摄

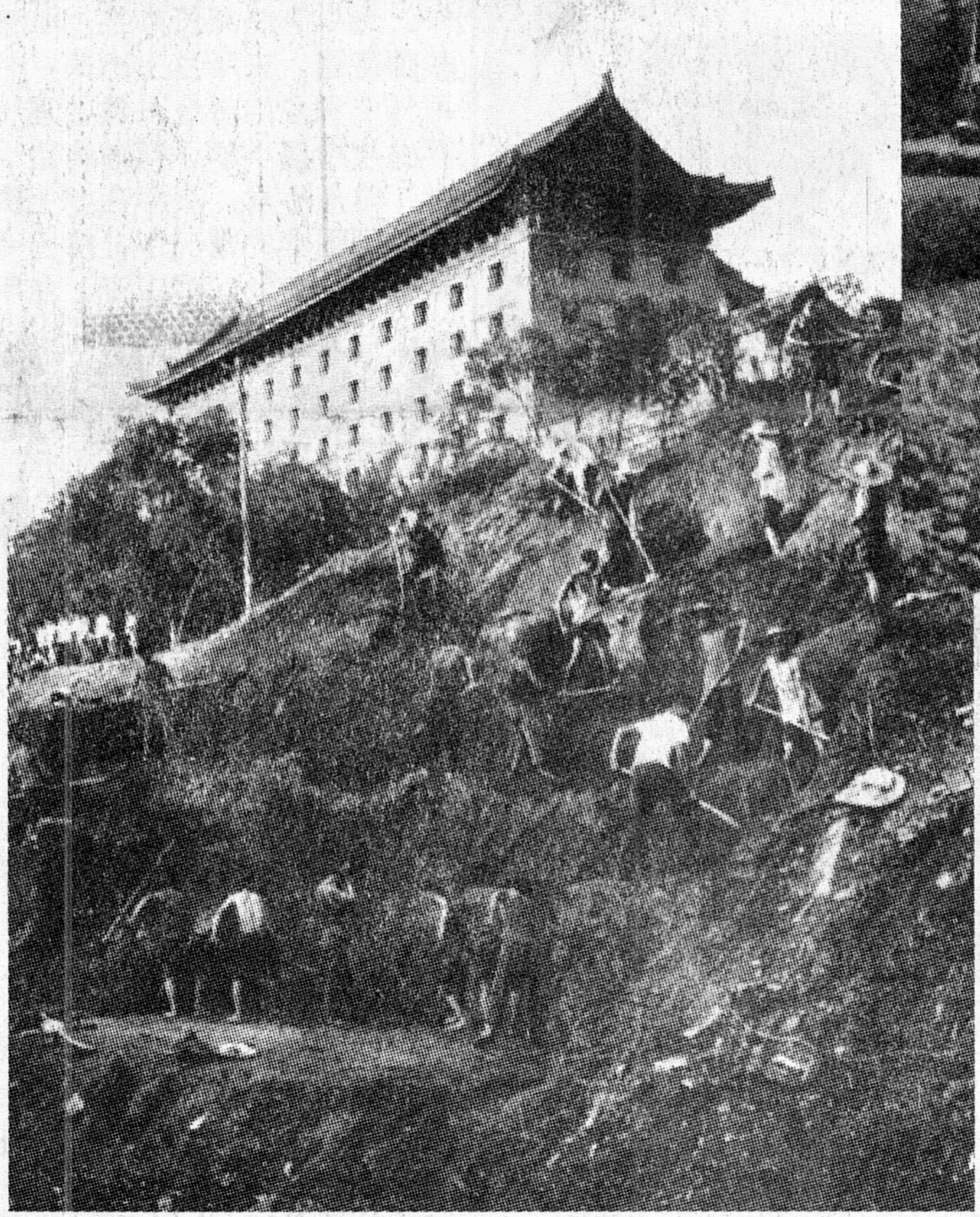

▲八十年代初,西安市各行业的广大群众积极参加修建城河及环城公园劳动,改善西安的城市面貌,广大市民靠双手凭汗水,一镢一锨地修建城河。 谭发新摄于1981年8月

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书