本版导读

为了熠熠生辉的东方宝石

——洋县朱鹮保护记事

近年来,国内外不少新闻媒体纷纷来到洋县采访那被世界公认的“东方宝石”朱鹮。

洋县,是朱鹮历史分布地和世界上现有的唯一栖息地。1986年记者到洋县采访时,野生朱鹮仅有7只。近日再次采访:朱鹮种群已增加到232只,其中野生种群约126只,人工种群106只。其活动范围除洋县外,已扩展到汉中、西乡、佛坪等地。朱鹮种群的增加,与国家的支持及各界关心有关,更与保护站的工作人员辛勤努力工作有关。

保护朱鹮高招使绝

朱鹮性情温顺,行动较迟钝,自我防卫意识差,又成了其它动物攻击的对象。其天敌是蛇、乌鸦、鹰类及鼬科动物。这些天敌常捣毀朱鹮的巢,吃掉蛋及雏鸟。因此保护工作就尤为重要。

朱鹮进入繁殖期,最易遭到天敌袭击。朱鹮将营巢建在松树、栎树等高大树杈上,每年繁殖一次,产卵2—4枚。雄雌鸟轮流孵化和育雏。孵化期27天,育雏期40天。这段时间,工作人员在附近搭个小蓬,每天观察。还要采取非常措施,防止蛇或鼬科动物上树。开始,他们把朱鹮营巢的树用薄铝皮包上,这样光滑,动物很难上树。但造价高,效果不十分好。以后又在树杆上做一个伞状物,以防不测。真是魔高一尺,道高一丈。鼬科动物防住了,蛇仍是防不住。蛇爬到伞状物下,用尾巴钩紧树,把前半个身子悬空,借着不停摆动的惯性,一使劲,头部搭到伞沿边,身子一弓就上了树。于是工作人员只好24个小时不停地观察。为了防止雏鸟不慎从树上掉下来,每棵有鸟巢的树下都架有保护网,为此,救活了不少雏鸟。

亲鸟弃巢大娘“孵”蛋

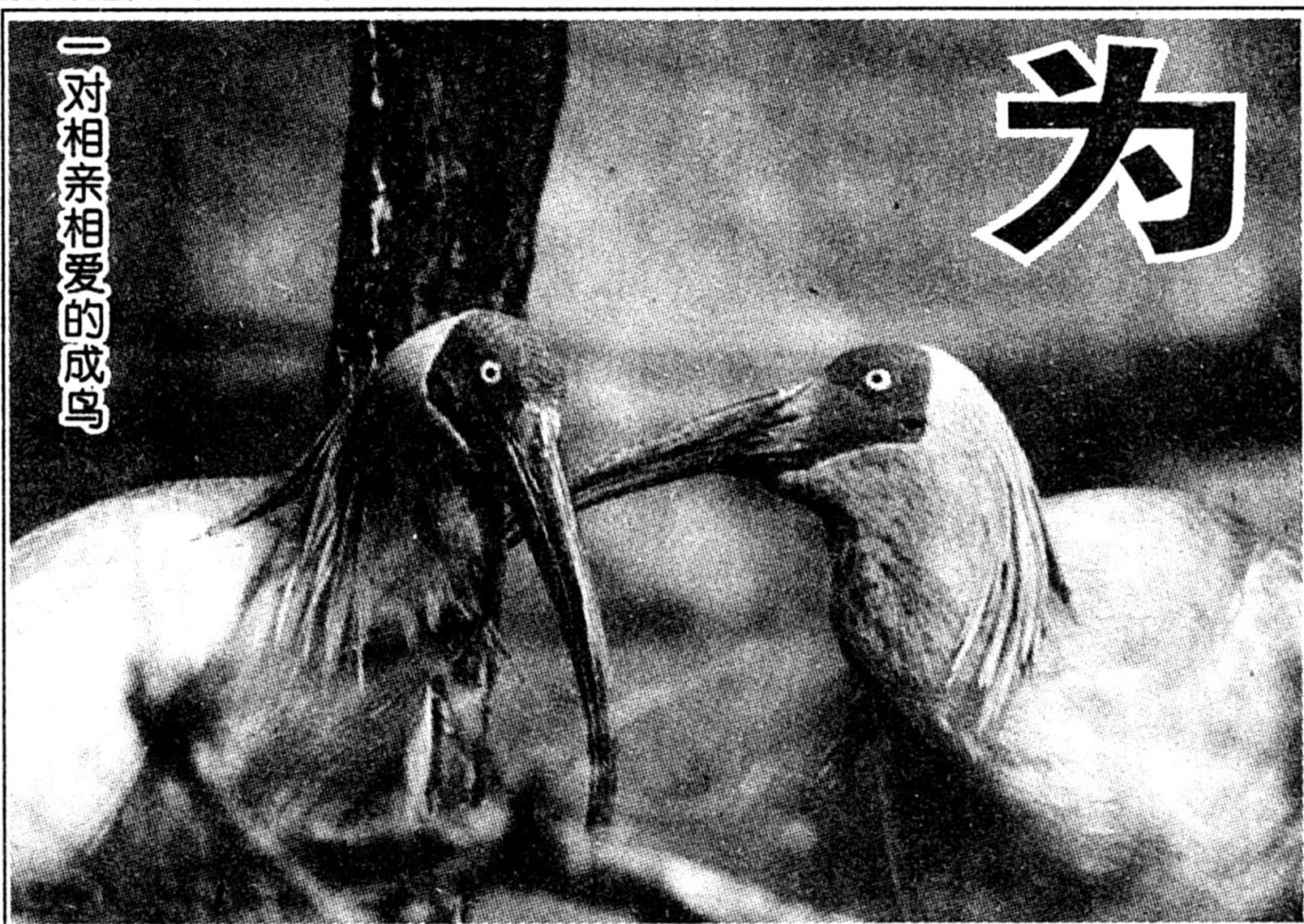

朱鹮对生活环境十分挑剔,稍不随心,就弃巢而走。一天,溪水镇二道渠监测组发现,一窝正在孵化的亲鸟,不知为何弃巢不归,这时已是下午6时,天又下起雨来。工作人员非常小心地将一枚鸟蛋拿下来,蛋体还有温度。他们想找一个抱窝的母鸡,没能找到。只好把这一重任交给住在鸟1附近的60多岁的张大娘,因老人睡觉少,让她用体温孵蛋。张大娘把这枚鸟蛋放在怀里,蛋是圆滑的,来回滚动,很容易挤破。她儿子就用竹皮编了个小竹笼,刚好能将鸟蛋放进去,鸟蛋有了个安全罩。张大娘将小竹笼放进怀里,虽说人老觉少,仍有睡着时。但怀里孵着未出壳的国家一级保护鸟类,老人怕有个三长两短不好交待,比照顾自己的孙子还心细,硬是一夜没睡。第二天天晴了,保护站派人送来了保温箱,张大娘从怀中取出鸟蛋,那鸟蛋还热乎乎的。如今这枚蛋孵化出的朱鹮已长成成鸟。随后,一家电视台来拍片,导演让张大娘再表演一次当时的情景,老人死活不肯上镜,只好作罢。

人工饲养圆满成功

朱鹮通常以昆虫和泥鳅、青蛙、螃蟹、小鱼、小虾等水生动物为食。因此人工饲养就成了保护站又一项重要工作。

1992年元月,三间大型饲养笼舍在洋县城北5公里的周家坎村的山脚下建起,占地约2公顷。记者来这里采访,但见饲养场里郁郁葱葱,朱鹮嗄嗄欢快地叫个不停。成鸟成双成对,亲吻相爱。幼鸟在笼内,有的吃水池中的泥鳅,有的在栖息杆上晒太阳,悠闲自得。饲养场场长席咏梅,因在人工饲养朱鹮方面成绩突出,被评为全国野生动物有突出贡献者,全国自然保护区管理先进个人以及林业系统十名“大熊猫奖”获得者(这一奖是为保护动物有贡献的人而设),她说,今年,这里有17对朱鹮繁殖出33只幼鸟,一只朱鹮每天所需费用15元。它每天进食较有规律,早上7—8时,中午11时,下午4时。

我在朱鹮食堂见工作人员正在为朱鹮做饭,把煮熟的鸡蛋连皮与瘦牛肉、炒熟的豆粉以及多种微量元素,用搅肉机搅拌在一块,然后烘制成熟。朱鹮除了吃活泥鳅外,还吃这种高营养的混合饲料。而雏鸟则要用人工一只一只给它们喂。此外还要喂药,防病治病。工人们每天从笼舍的清扫、饲料配制到鸟的健康管理、行为纪录,每一步都严格地操作着。如今人工饲养朱鹮已到了二代,救治成功率达72%,人工孵化与亲鸟孵化率达100%,人工育雏成活率达86%。1999年,席咏梅随我国送给日本的一对朱鹮“友友”、“洋洋”还到了日本佐渡。这对鸟于今年5月繁殖出一只小朱鹮。过几天,她还要去日本进行朱鹮人工饲养方面的交流呢。

目前,朱鹮保护站的工作人员正在研究解决如何将人工种群个体,在条件成熟时定期放飞到野外,以维持和扩大现有朱鹮自然种群的遗传变异性和数量,达到最终拯救朱鹮的目的。这项科研项目是艰巨的,也是光荣的。

本报记者 柳江河 摄影 陆保忠

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书