俞兴伟现象——

捐献文物“非法”吗?

文/李作明

为了保护文物,浙江省嘉兴青年农民俞兴伟将几年内收藏的大量史前文物捐献给当地文物部门,却被当地文物部门视为“文物上缴”,理由是当初他收购这些文物时就已是非法行为,而承认俞兴伟的捐献就等于承认了文物贩子的非法交易,客观上也支持了地下文物的盗掘活动——于是,这种“合情不合法”的捐献被人们称为“俞兴伟现象”,并在全国民间文物收藏界引起巨大震动,许多人纷纷声援俞兴伟的善举,并呼吁修改我国70年代制定的《文物保护法》……究竟谁是谁非,请看——

17岁时开办一家仿古雕刻作坊,赚到钱后把大部分精力用于文物收藏

1974年秋,俞兴伟出生在浙江省嘉兴市凤桥镇杨树村,父母都是朴实厚道的农民。读初中的时候开始热衷于收集古钱币。每到周日,俞兴伟就骑着一辆破自行车走乡串户,收集各式各样的古币。在两三年的时间里,俞兴伟收集了我国各个朝代的古币400多枚。

1988年,俞兴伟初中毕业后回家务农。不久,他到嘉兴市区打工。开始是烧锅炉,后来就搞机修、当服务员,一年后他拜师学起了陶艺和雕刻。

又过了一年,一家名为“岁月”的雕刻工艺品小作坊在嘉兴市教子巷开张,这个小作坊的主人正是17岁的俞兴伟。

有了钱后,一直热衷于文物收藏的俞兴伟便把很大的精力用在这方面。平时很注意节俭的他一旦发现有收藏价值的文物,就不惜重金把它买下来。他说:

“在这个过程中,我也渐渐地学会了文物鉴定。”

他发现,嘉兴各地有不少史前文物出土,他立志将它们收藏起来,将来开办一家自己的嘉兴史前文化博物馆

在收集文物的过程中,他发现农村有不少新出土的石器和陶器等文物,一位收藏爱好者对他讲,这些东西都是“马家浜文化”的见证。

1959年,在浙江省嘉兴市南的马家浜村附近发现了距今约6000年的人类新石器时代遗址。由于当地重视宣传,使“河姆渡”名扬海内外,而马家浜文化一直被冷落着。

在收藏这些文物的过程中,俞兴伟渐渐地发现了马家浜文化的辉煌。

为此,俞兴伟常常到古玩市场,寻找有关马家浜文物的踪迹,一旦发现,他就千方百计地买下来,同时,他还常常去乡村农户查寻马家浜文物。

10件、20件、30件……他收藏到的这一类文物越来越多。

几年的探访和调查中俞兴伟惊讶地发现,马家浜文化不仅历史悠久,而且更大的特点是有人类历史发展的连续性,从新石器时代到商周、战国,再到五代、唐宋以及后来的明清时代——我国人类历史的发展在这里没有断代,这是河姆渡文化无论如何都无法比拟的。

俞兴伟立志尽可能多地把这些文物收藏起来,将来有一天开办一个属于自己的嘉兴史前文化博物馆,让世人认识马家浜,认识嘉兴曾一度辉煌的史前文明。

几年前上书市长,呼吁政府重视马家浜文化,并捐献史前文物139件。文物部门对此低调处理

从1993年起,俞兴伟在几年的时间里共从民间收集到有关马家浜文化的文物100多件。

最让他感到挠头的是文物贩子把一些当地史前文物贩卖到外地,有时被他看到,他就不得不花高价把这样的文物买下来。虽然有些心疼,但他觉得能多留下一件文物,就能减少一份史前文化的损失。把这些文物留在嘉兴,并且保护下来,对于俞兴伟来说是一件莫大荣幸的事。

他决定,将这一百多件史前文物无偿捐献给政府。

1996年10月,俞兴伟给嘉兴市市长写信,呼吁政府重视被冷落多年的马家浜文化,并以此为契机,扩大嘉兴的知名度,为嘉兴地区经济的发展创造条件。同时,他表示愿将近几年收藏的139件嘉兴史前文物无偿捐献给政府。

市长收到了这封信后,很快作了肯定和批示,并指示市博物馆做好文物保护工作。

这样,139件文物很快从俞兴伟的家里转入博物馆保存。博物馆表示,对俞兴伟的捐献保持低调处理,即不宣传、不评论、不张扬。

在这139件文物中,有两件国家一级文物,七件国家二级文物。为了购买这些文物,俞兴伟先后花去五万多元。

今年他将498件史前文物又一次捐献给博物馆,博物馆认为其行为不是“捐献”,而是“上缴”

对于俞兴伟所遭受到冷遇,他有些不理解:为什么好心的捐献,却被文物部门“低调处理”。但当他想到这些当地的史前文物被保护起来,从此永远留在嘉兴的时候,心里还是有一份慰藉和满足,他觉得对先祖们已经尽力。

虽然俞兴伟把这些文物捐献出去了,但他对嘉兴的史前文明还是念念不忘,他觉得马家浜文化的研究才刚刚起步,它仍然有很多课题值得去探索。因此,他仍然马不停蹄地一次次探访马家浜文化的一处又一处遗迹,从中思索祖先们那份厚重的历史。他在忙于仿古雕刻和陶艺制作的同时,仍然收集着要流落到外地的史前文物。

1999年,嘉兴市举办了马家浜文化遗址发现40周年的纪念活动。在此之前,俞兴伟再次上书市长,呼吁政府进一步重视当地史前文物的发掘和保护工作,并尽早筹建一个嘉兴史前文化博物馆,让马家浜文化成为嘉兴市对外的“一张名片”。

经过近几年的收集,俞兴伟又从农民和文物贩子手中收购496件史前文物。今年9月,俞兴伟将这些凝结着自己几年心血的文物又一次捐献给嘉兴市博物馆。

经省有关专家鉴定,这些文物有两件为国家一级文物,六件为国家二级文物。

市博物馆对俞兴伟的行为表态为:从有关法律的角度上看,俞兴伟的举动并不是捐献,而是“上缴”。

“他在收购这些文物时就已经是违法的了……他的收购行为也会给文物保护工作带来副作用”

俞兴伟对市博物馆的反应不能接受:做好事怎么却撞上了“红灯”?

许多当地的文物收藏爱好者都对此表示不满,他们认为:俞兴伟怀着一份保护史前文物的真诚,用了近十年的心血,不惜重金从农民和文物贩子手中买下这些很能有价值,却要被流落到外地甚至海外的文物,本身就是一件值得人们尊敬和学习的事情。但是,他的捐献给遭到了文物部门的冷遇,于情于理都说不过去。

他们表示声授俞兴伟,让他向文物部门、向社会讨个说法。

嘉兴市博物馆一位副馆长表示:“如果我不懂法律,我也会同情他(俞兴伟)。或者说如果抛开前提(指俞兴伟的文物来路)的话,我们对他把文物上缴给国家的做法还是欢迎的,问题是,他上缴的都是出土地文物、史前文物,不是家里的传世文物,这些文物都是从别人手中购买来的。这样问题就出现了,因为我国的《文物保护法》中规定,除国家指定的收购单位外,任何单位和个人不得经营收购业务。而他在收购这些文物时就已经是违法的了。而且按《文物保护法》的有关规定,这些文物本来就属于国家的,他把这些文物交给国家,就谈不上‘捐献’。”

他还认为:“俞兴伟的行为使一大批文物避免了流失破坏,应当肯定,但是他的收购行为也会给文物保护工作带来副作用,因为有人收购,就会刺激不法之徒去盗挖古物……”

“俞兴伟现象”在全国文物收藏爱好者中引起强烈反响,有人呼吁制定面向实际的新法规

文物部门坚持认为,出土文物的民间交易均为非法,承认俞兴伟的捐献就等于承认了文物贩子的非法交易,客观上也支持了地下文物的盗掘活动。

俞兴伟这种“合情不合法”的捐献很快被人称为“俞兴伟现象”。并在全国文物收藏爱好者中引起强烈反响。浙江、上海等地不少人写信或打电话给他,对他表示声援,让他继续讨说法。

据说,目前全国文物收藏爱好者共有7000万,他们几乎都经历过或者正在进行出土文物的收购和交易,这是一个不争的事实。而按《文物保护法》,这些活动均为违法。

原国家文物局长、全国政协委员孙秩青曾说过:“《文物保护法》形成于60年代初期,定型于70年代中期,显然是高度集中统一的计划经济的产物,现已严重地脱离了社会实际……”

针对俞兴伟捐献文物所遭遇到的法律尴尬,不少文物收藏爱好者呼吁,修改现行的《文物保护法》,制定出面向实际的新法规……

俞兴伟对记者说:“我为文物保护尽力了,由别人说去吧。”

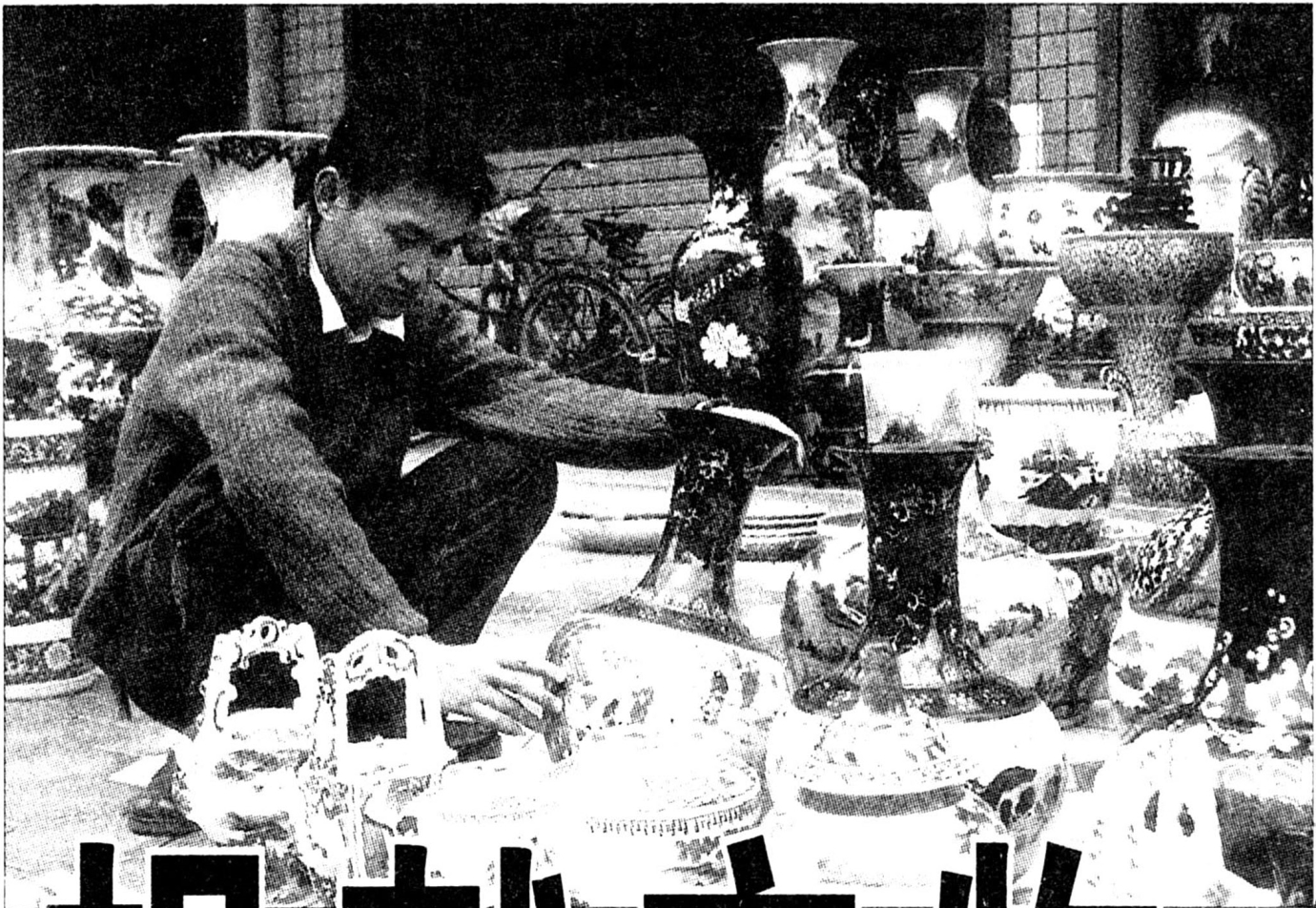

(照片说明:在古玩市场的俞兴伟。 李作明 摄)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书