本版导读

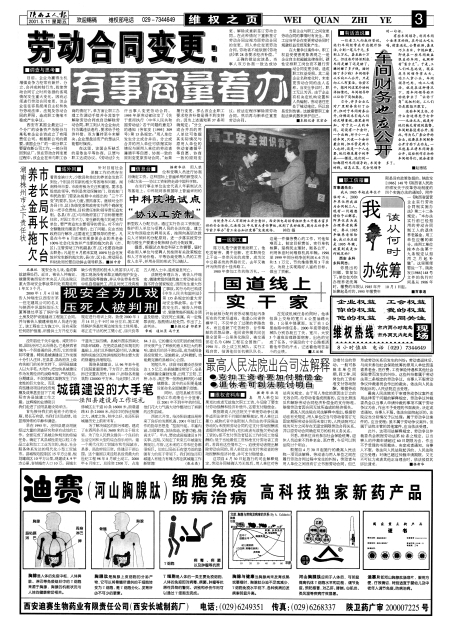

劳动合同变更:有事商量着办

目前,企业为赢得生机增强竞争力经常有兼并、分立、合并或转制行为,致使劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,因而必须进行劳动合同变更。但企业往往容易混淆自主权和执行劳动法律、法规及劳动合同的界限,造成职工情绪不稳或产生争议。

西安市某国企最近以一个分厂的设备资产为股份与某私有企业合资成立了有限责任公司。根据新公司的需要,该国企分厂的一部分职工要留在新公司工作,一部分则回到总厂。但在劳动合同变更过程中,该企业在未与职工协商的情况下,单方面让职工办理工作调动手续并令其签字解除劳动合同或自动解除劳动合同。职工则认为企业如此行为属违法违约,要求给予经济补偿。双方僵持至今未解决,企业想盘活资产的想法只能暂时搁浅。

在这里,该国企所缺乏的是依法平等协商,以便与职工达成协议。《劳动法》允许当事人变更劳动合同。1995年原劳动部印发了《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》的通知(劳部发[1995] 309号)第13条规定:“用人单位发生分立或合并后,分立或合并的用人单位可依据实际情况与原用人单位的劳动者遵循平等自愿、协商一致的原则变更原劳动合同。”如果履行变更,那么该企业职工要求经济补偿是得不到支持的。因为上述通知第37条明确规定:“分立或合并后的用人单位可依据其实际情况与原用人单位的劳动者遵循平等自愿、协商一致的原则变更、解除或重新签订劳动合同。在此种情况下重新签订劳动合同应视为原劳动合同的变更,用人单位变更劳动合同,劳动者不能依据《劳动法》第28条要求经济补偿。”

正确的做法应该是,当事人双方协商一致达成协议,按法定程序解除原劳动合同,然后再与新单位重签劳动合同。

当前企业与职工之间变更劳动合同的事情时有发生,职工应当学会在变更劳动合同时规避权益受损现象产生。

在大量争议案件中,职工权益受侵害现象表现之一是企业自主权超越法律准则,硬性安排职工岗位而不履行劳动合同变更手续,造成职工权益受损。其二是企业名称变化时,未变更劳动合同的法人名称,当发生争议时,职工无以为诉。由于企业有权决定机构设置和人员编制,劳动者往往处于被动地位,所以容易受到伤害。这就需要职工拿起法律武器来保护自己。

■本报记者 宋宗合

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书