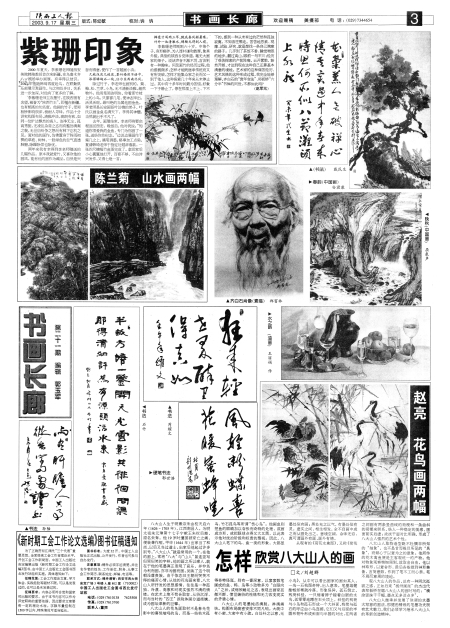

怎样欣赏八大山人的画

□文/刘超群

八大山人生于明熹宗朱由校天启六年(1626—1705年),江西南昌人。为明太祖朱元璋第十七子宁献王朱权后裔,原名朱耷。他19岁时遭国破家亡之痛,便装聋作哑,甲申(1644年)出家当了和尚,以后又当过道士。出家后他起过许多别号,“八大山人”就是常用的一个。在他的画上,常将“八大”与“山人”紧连竖写似哭似笑的字样。他的画之所以感人,就在于他的笔墨真正表现了哀乐,并非名为利而画,亦非为画而画。反映了这个明朝没落贵族,由于依恋旧王朝而哭笑不得的痛苦心情。从他的花鸟画来看,八大山人所抒发的思想感情,往往是一种孤独、冷漠、高傲和对现实强烈不满的情绪。在艺术上绝不苟合取容、从俗沉浮、而与当时的“四王”派院体画分道扬镳,成为画坛革新的巨擘。

八大山人的花鸟画取材不是春光花影中的喜悦喧鸣的鸟,而是一些枯木孤鸟、竹石孤鸟等所谓“伤心鸟”。他画鱼则把鱼的眼睛加以夸张而奇特的处理,或画成方形,或把眼球点得又大又黑,以此表示他对统治阶级和权贵的蔑视。因此,八大山人笔下的鸟、鱼一类的形象,大都显得奇特怪诞,别有一番深意,以寥寥数笔画成的鱼、鸭、鸟等小动物多为“白眼向人”之状,或缩颈蜷足之态,表现出画家孤傲不群、愤世嫉俗的性格和无力改变现实的矛盾心情。

八大山人的笔墨纯洁清脱,淋漓痛快。构图布局疏密安排不同凡响。大疏中有小密,大密中有小疏。白处补之以意,无墨处似有画;黑处充之以气,有墨处似有灵。虚实之间,相生相发,全不自画中成之而从画处出之。意境空阔,余味无穷,真可谓画外有画,画外有情。

从现有的《荷花水禽图》,又称《荷花小鸟》,从中可以看出画家的画如其人,一鸟一石构图奇特,出人意表。笔墨雄健酣畅却稀疏冷落,形象怪异,孤石倒立,残荷斜挂,一只缩着脖子瞪着白眼的水鸟,孤零零地蹲在石头顶上。斜挂的残荷与小鸟和孤石形成一个大斜面,残荷与孤石的呼应由小鸟连接,它们又与后面的半圆形荷叶形成斜面与半圆的对比,在两者之间画有两条竖曲线的荷梗和一条曲斜的荷梗来联系,给人一种稳定的美感,画面前实后虚,浓淡干湿对比明确,形成了八大山人强烈的艺术个性。

八大山人取物造型既不杜撰非所知的“抽象”,也不是甘写极目所见的“具象”,而倾心于以意为之的意象。他所作的花木禽鱼便是主客观统一的产物。他对物象观察精细周到,故取舍自由。他以神取形,以意舍形,最后各能做到神形兼备,言简意赅,作到了笔不工而心恭,笔不周而意周的境地。

观八大山人的作品,总有一种阴沉孤寂之感,正如后来“扬州画派”的杰出代表郑板桥在题八大山人的画时写的:“横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多”。

八大山人继承并发展了徐渭的水墨大写意的画法,那健劲精练的笔墨功夫很有艺术魅力,我们必须学习继承八大山人的革新创造精神。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书