本版导读

夜探受灾职工家

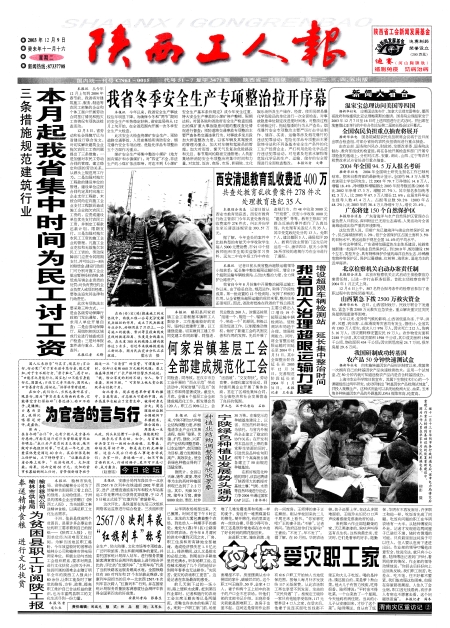

从华阴农场场部出来,天已擦黑,时间才是下午5时左右。浓浓的大雾包裹着整个农场,到处给人一种潮乎乎的感觉。地处大(荔)华(县)公路旁的华阴农场,在今年8月渭河的洪水中遭到灭顶之灾,厂房、职工住房和所有耕地全部被淹,造成经济损失在1.5亿元以上。排洪期间,这儿又是排水的必经之地,到现在许多耕地里仍充满水。听农场职工说,这些被水浸泡了几个月的地估计到明年春季也无法耕作。“灾民苦,受灾的农场职工更苦”。这是记者在农场最深的感受。

前几天刚下过的一场小雨,路上便积水成潭。赶到第四作业部时,记者和随行的农场工会主席王勤庆等已是两腿泥,皮鞋也冷冰冰的粘满了泥水。来到一户职工家门前,场里堆了几堆发霉变黑和鸡粪一样的麦子,旁边有一堆黑煤蛋似的棉花。掰开棉花,有的里面还有一丝丝白棉,尽管少得可怜,职工还是很珍惜地将在水中泡了好长时间的棉花拾回来。

走进职工家,墙皮剥落、地面潮湿不平,房里摆满从水中捞回的家什,破破烂烂的。这个职工叫王晓珍,50岁,全家4口人,妻子和两个正上初中的孩子的户口全不在农场。听他们部的支部书记介绍,王晓珍受灾前就是困难职工,连房子也盖不起,这间还是借用作业部的一间库房。王师傅的妻子正在擀面,刚从学校回来的二儿子爬在床上看书。“你家够吃吧?”王的妻子说:“不够”。记者再问:“政府还给你们发面吗?”王妻说:“不发了,早不发了”。据了解,在10月初,华阴农场有616户职工开始纳入当地低保范围,按每人每月补齐发放给117元低保费,从此农场职工再也享受不到发面、发油的“灾民待遇”了。按规定王晓珍一家只有他能享受低保,117元要养活4口人之家,在受灾后,他妻子说连买面吃饭钱都不够。孩子还要上学。在这么多困难面前,王晓珍夫妇仍口口声声说着感谢党感谢政府的话。

来到第六作业部陆勤荣的家,天已黑漆漆的,狗吠声叫得还有点生机。这些狗最忠实,受灾时,它们是看家的好手。陆勤荣正和大儿子吃饭。喝的是拌汤,馍还挺白的,菜是萝卜熬白菜。他大儿子有智力残疾,吃得很香。陆师傅说:“平时舍不得吃菜,一个白菜放了一个星期,今天他妈有病住院,当兵的小儿子从安康回来,才炒了这个菜”。陆师傅说,自从有了低保、华阴市不再发面后,许多职工和他一样,吃饭首先成了问题。吃饭有问题的职工在华阴农场有一大半。从陆师傅家向外走,记者才发现前边两间屋子已破烂不堪,随时有倒塌的可能,只有最里面这间房子可以住人,但人要从危房下进进出出。作业部的领导叮嘱他注意安全,他说没法,就只有小心着。陆师傅送记者到门外时,看到他家的情况,作业部的领导动情地说:“你回去后好好向上边反映反映,我们职工很苦,吃差点、吃不饱、住不好都不要紧,我们能克服这些困难,但现在房屋都很潮湿,人住久了会生病,职工因无钱看病,有许多人有病也不愿意去看,这个问题很普遍”。 本报记者 阎冬

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书