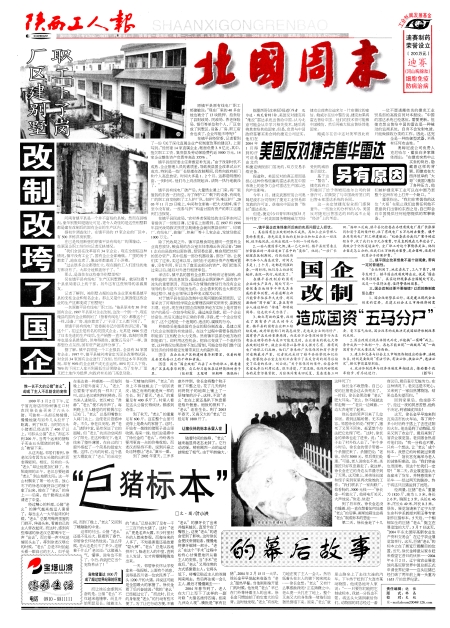

厂区建别墅职工下了岗

改制改垮了国企

①

②

河南省镇平县是一个并不富裕的县城,然而在县城内,豪华别墅却是随处可见,更令人奇怪的是这些别墅群都是建在改制后的国有企业的生产区内。

据初步调查统计,在镇平县的17家企业的厂区中,有500多栋洋房别墅。

在已是残垣断壁的原镇平县有线电厂的围墙边,一些原国企职工纷纷向记者反映情况。

“我们全县在改革前有34家企业,现在全面临这种情况,镇平没有工业了,国有企业全部瘫痪。厂里的房子都卖了,地皮也卖了,像这样都盖成了小洋楼。”

“过去很多企业都很红火,现在搞的工人们连住的地方都没有了。大部分地都盖房子了。”

那么,是谁住在这些豪华别墅里呢?

仅在镇平县有线电厂生产区别墅群里,就居住着7个县里局委以上的干部,另外还有这些领导的亲戚朋友。

记者了解到,被别墅占据的这些企业原来都是镇平县的支柱企业和知名企业,那么又是什么原因使这些企业的生产区都变成了别墅呢?

一名原镇平县有线电厂职工说:“俺县原来有30多家国有企业,1997年县里对企业改制,这改一个倒一个,现在俺县的国有企业都倒闭了(指着有线电厂说)都像这个厂一样,设备、厂房、地皮都卖了,厂子没了工人都下岗了。”

原镇平县有线电厂党委副书记沙国英告诉记者:“俺这个厂,在过去是有名的花园式企业,尤其是1986引进了日本先进的生产线后,生产销售一直不错。改制时负债率也是全县最低的,但垮得最快,就像五马分尸一样,谁都想分点东西,国有资产就这样分掉了。”

据了解,镇平县原是一个工业强县,全县有34家国有企业。1997年,镇平县被河南省定为国企改革特试县,对全县34家国有企业进行了改制。然而经过6年多的改制,却有90%的企业破产或无法运转,80%的工人下岗,70%的下岗工人拿不到最低生活保障金。为了生存,厂里又把土地作为抵押,向政府有关部门高息贷款。

原镇平县原有线电厂职工郝建敏说:“现在厂里的40多亩地也被分了13块抵押、拍卖给了县财政局、民政局、养老保险局、银行等单位和个人,厂区变成了别墅区。设备、厂房、职工宿舍也卖了,企业咋能不垮呢?”

在镇平县经贸委,记者看到了一份《关于深化直属企业产权制度改革的建议》,上面写到:“经贸委14家直属企业,帐面负债3.9亿元,其中,拖欠职工工资、集资款及劳动保险费约近5000万元,14家企业整体资产负债率高达355%。”

镇平县经贸委主任常振亚补充说:“由于改制时机不成熟,企业管理人员的素质差,导致我县国企改革试点不成功。特别是一些厂长经理在改制期间,仍然向政府部门和个人高息放贷,时间大多是1、2个月,这都是明摆的套,一到时间,他们马上向法院起诉,法院一执行地就没了。”

镇平县有线电厂破产后,大量债主涌上门来,将厂里值钱的东西一扫而空。为了保护工厂剩下的设备,有线电厂的职工自发组织了工人护厂队。但护厂队难以护厂,2003年11月23日晚上,车间和仓库被一把大火烧掉,案子至今没有破。一些参与护厂和追讨国有资产的职工还遭到打击报复。

在镇平县民政局,农村养老保险处的主任李冰向记者提供了一份账目薄,记者在上面看到,在1997和1998年县民政局救灾扶贫互助储金会就向原县丝织厂、印刷厂、有线电厂、曲轴厂、织袜厂等十几家企业,发放贷款近1000万元。”

除了民政局之外,镇平县粮食局也曾向一些国有企业高息放贷。粮食局的办公室主任李海云告诉记者:“2001左右由县政府出面协调,经贸委出面,粮食局把丝织厂的部分资产,其中包括一部分机器设备,部分厂房,让我们买了过来,买过来以后,当时由于这部分资产在哪闲置着,没有利用,所以为了盘活这部分的资产,我们把他买过来以后,随后对外进行租赁承包。”

采访中,镇平县的国有企业职工纷纷向记者反映,政府职能部门的高息放贷,是造成企业倒闭停产、国有资产流失的重要原因,而这些不合情理的借贷行为没有企业领导的参与是不可能发生的,企业借来的钱也大都在改制过程中,被企业领导以各种名义据为己有。

对于镇平县在国企改制中出现问题的深层原因,记者采访了河南财经学院企业管理咨询研究所所长、副教授石璞。他说,现在我们国企改制很多地方实际上是对国有资产的最后一次掠夺和私吞,通过高息贷款,把一个企业给套住,然后又通过非正常的手续、手段,把一个企业给变卖了,这个过程是一个违规的、违法的、腐败的行为。

积极稳妥地推进国有企业的股份制改造,是建立现代化企业制度的有效途径,在这个过程中需要各级政府职能部门互相配合大力支持。然而镇平县部分地方政府职能部门,却利用这些机会,把自己变成了一个高利贷者,这种情况如果政府不加以管制,可能会给我们整个国家经济的持续稳定发展带来巨大的副作用。

图① 在企业生产区新建的豪华别墅里,住着的都是县里局委以上的干部和亲戚。

图② 因为“国企改制”而丢了工作的职工,眼看着原厂区盖起豪华别墅,自己却只能住在这样简陋的房子里。 (张彩霞 王冠明 田朝晖 强晓玲)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书