杨伟名和刘景华

□清漪

杨伟名

刘景华

题记:“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。”——鲁迅

“在我人生道路的关键时刻,结识了农民思想家杨伟名。他以自己的远见卓识影响了我,教育了我,使我跳出了‘文化大革命’的泥泞池沼。尽管为此我付出了沉重代价,但正像鲁迅先生所说的:‘人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。“我对此无怨无悔。”

56岁的刘景华在回忆30多年前往事的时候,语气充满着虔诚与尊敬。这一年是2000年,恰好是公元20世纪和21世纪交接的时节。

1967年9月,“中央文革”指定西安红卫兵组成专案组,调查西北局第一书记刘澜涛的叛徒问题,西安冶金学院23岁的陕西丹凤籍学生刘景华是这个组的一个小头目。这位农家子弟出身的大学生,和其他12名组员一起,去西北局机关和长安县细柳公社姜仁村开展工作。(因为刘澜涛在此之前蹲点于姜仁村搞“四清”,故调查组把此村列为调查的重点)他,朝气蓬勃,工作积极,觉得这是组织考验自己的大好时机。因为他是翻身农民的儿子,对毛泽东主席充满着浓郁的阶级感情,觉得积极投身“文化大革命”,就是以实际行动忠于毛主席革命路线的表现。他夜以继日地查阅各种资料,一双眼都熬得红红的。他还直接和刘本人“拼刺刀”,要刘老实交待是怎样叛变革命的具体情节。但是,查着谈着,面临的一切却使他发生了怀疑:一是刘澜涛在绥德师范上学时领导学生闹学潮,被国民党反动当局抓了起来,地方上有位开明士绅同情学生,去找县长说情这才使刘和被捕学生得到释放。但揭发材料却说,是刘写了悔过书出卖学生后才得以获释的;二是抗日战争初期,刘澜涛、安子文等人从国民党草岚子胡同监狱释放问题。本来这是根据当时的形势,经党组织研究、最后经党中央决定,由狱中的同志写一个文字材料,可揭发的材料却硬说这是刘澜涛等的个人行为。特别是有这么一件揭发材料称:刘澜涛在1962年包庇、纵容现行反革命分子杨伟名猖狂向党进攻。他觉得好奇,更觉得困惑:区区一个户县城关镇七一大队的普通农民党员杨伟名,怎么能向党进攻,而且是猖狂?而刘包庇、纵容杨的具体事实,竟然是指示把杨伟名写的《当前形势感怀——一叶知秋》,登在西北局机关刊物“西北建设”上。爱好思考问题和写作的刘景华,出于好奇和探一探究竟的心理,他便找到这篇文章。谁知这一读不打紧,他竟被杨伟名的精辟论述惊呆了q特别是他觉得,杨伟名写的这篇文章是以三名普通农村党员签字向上级党组织发送的建议信,完全符合党章规定,根本不能说是向党进攻。刘景华家住陕南商洛山区,1958年的大跃进、人民公社给农村带来的巨大灾难,他亲身经历过,他也过过吃糠咽菜几乎饿死的所谓光景。因此,他觉得杨伟名在1962年那个特定年份,敢于向党中央建言,希望像1946年从延安撤退那样,把公社化撤退到互助合作时期那样一种体制,简直是一个大胆而富于远见卓识的建议。读完《一叶知秋》,刘景华这位23岁的青年大学生,完全被杨伟名那观点正确,文字洗练耐读的文章征服了。他夜不能寐,脑子里一直琢磨着这位富有远见的杨农民,到底是怎么样一个人?由此他更觉得刘澜涛了不起,那么样一个大官,却一眼看中了普通农民的文章并指示发表在西北党刊上,实在是一个大大的伯乐式的人物。于是,刘澜涛原来烙印在他脑际深处的坏印象,一下子全褪了。猛然,他心里升上一个大胆念头:到户县找杨伟名去!听听他对刘的看法、听听他对当前形势的看法。然而,刘景华毕竟是个上了四年大学的知识分子,他为了不给人以口实,便决定以公开外调的身份去公开接触杨伟名。

想到这里,刘景华笑了,竟忘了窗外已经有了初升的阳光。

(二)

1967年深秋的一天,号称“银户县”小城街道上,走着个神色匆匆的青年人,衣着十分朴素,显眼的是他那衣袖上的红布圈写着令人注目的“红卫兵”三个大字。他就是刘景华。经过几位老年人的指点,他终于找到县城小钟楼北边不远处的小街巷——时称城关公社的“七一”大队。这是一个十分脏的地方,好像多年都没人扫过似的。在街口,他听一位老人说杨伟名和他婆娘都爱干净,沿街走谁家门道最净准是杨家。他终于按图索骥式的找到了。这是一个典型的农家院子,三间瓦房的檐前墙上,挂着几串红红的辣子。巧的是,他刚一打问,里边应声走出过40多岁的中年人,正是杨伟名,他们就这样地接上了头。

此时的杨伟名,因为1962年写了《一叶知秋》被毛泽东亲笔斥为“彻底的修正主义路线”后,五年来一直在受批斗中过日子。先是四级工作组(西北局、陕西省委、咸阳专区、户县县委抽人员组成)对他“帮助”,虽然“纲”上得很硬,却还只是“文斗”。后来就慢慢不一样了,特别是1966年“文革”开始后,造反派对他的批判,就开始动手动脚有点“武斗”的味道了。他很有自知之明,知道自己是被钦点的“坏人”,因此,一贯喜欢和人交往的他,就再不和任何人随便说话了,就是上工做活,也是默默地不作声色。现在,看见这位背“红卫兵”挎包的不速之客进了自家院子,估计没有什么好事,便不冷不热地招呼对方坐。

刘景华把“西安地区大专院校红卫兵造反统一指挥部”介绍信递给47岁的杨伟名后,便故作态度严肃地问对方是怎样结识刘澜涛的?可杨伟名虽态度谦恭但也严肃地回答:“我是一个农民,我从来不认识刘澜涛,自然就谈不到结识。”刘景华进一步问:“既然你们互不认识,他怎么会把你执笔写的《当前形势感怀——一叶知秋》登在西北局的刊物上?”见此,杨伟名有点动了感情,声调便提高了:“作为一个基层党员,我从自己的亲身感受写了那篇建议,把它寄给各级党委供领导参考。至于刘澜涛怎么指示把它登上刊物,我怎么能知道?“刘景华听到这里,觉得杨伟名不卑不亢,讲得有道理,便改变了口气,态度180度地大转弯道出了实情:“杨伟名同志,你比我年龄大,几乎是长辈,经的事也多,我只是个初出茅庐的学生。说实话,我是在看了你写的‘感怀’才从西安来找你的。我觉得你那篇文章写得对,观点是正确的。虽然你因此而获罪,但我相信历史终将会作出公正的结论。”

杨伟名在开始和这位大学生“红卫兵”对话的时候,心里就觉得有点怪怪的,虽然对方的态度很严肃,但说话却文质彬彬,不像别的“红卫兵”那样粗暴和蛮不讲理,根本没有横眉冷眼的霸气。只是他不知道这位年轻人的底细,故基本上是你问什么我说什么,多余的话一点不讲。直到刘景华说出了是因佩服他的《一叶知秋》而来找他的心里话,他的眼睛不禁为之一亮。五六年时间了,对此文他除过作些违心的检讨话,再没有跟任何人讲过它。谁知道在“文化大革命”中,竟然还有如是一位知音,而这位知音却竟又是位造反派大学生,这叫他简直不敢相信全是真的!于是,他看门外的太阳已上了房,便诚心地说:“刘同志,快晌午端了你就在我家吃顿随便饭罢,穷农民没别的招待你,只有这包谷面搅团。”刘景华一听,也不推辞忙说:“搅团好,搅团好,我在家里也老吃这。

这天中午,刘景华在杨家吃了一顿十分可口的浆水搅团。他吃得特香,觉得和杨伟名在一起,边吃饭边谈天,实在是一种惬意的享受。下午,这一老一少便厮跟着去涝河岸边遛达。这是杨伟名的主意,他觉在家里说话不方便。自从1962年挨了批后,妻子刘淑贞就一再叮咛他不要多说话,上午和刘景华交谈时,她就在一旁“监听”,并不时用眼睛向他示意。因此,他虽然想和刘景华深谈,可又怕妻子担心,便出了个主意:一块儿去了涝河岸。那儿,空旷无人。就是放大声唱戏也没人听得见。

涝河岸边的谈话,主题全集中在对“文化大革命”的看法和评价上。开始,刘景华说:“文化大革命是对的,只是运动的规模太大了,各式各样的人都掺和进来,这才出现了到处乱揪人、出现了武斗,出现了社会大乱”。可杨伟名不这么看,他说:“小刘,我认为这‘文化大革命’从根子上就不该搞,它不仅破坏了国内的刚刚转好的形势,又破坏团结的局面,更破坏了工农业生产。如果再要这样继续搞下去,国家的前途就不堪设想。”看刘景华陷入了沉思,杨伟名猛然提出了一个对方始料不及问题。“小刘,我觉得搞‘文化革命’是上头有大坏人,他们想以革命为名,打击老革命,然后自己抓权。”

23岁的刘景华,虽然内心深处对“文化大革命”有疙瘩,却并没有想得更深一点。慢慢地,他觉得对面这位长辈人物的话确实是有道理的。尽管有时他也要辩解几句,可很快就没有反驳的话可说了。于是,他端端地瞅着对方的脸,听杨伟名那像滔滔涝河水般的话。(这是杨伟名自1962年受批以来第一次的开怀畅谈)就这样,一老一少两个人直到太阳压了山才又踱回杨家。

世人常说:酒逢知己千杯少,人逢知己话更多。对极了。这天夜里,刘景华没有回西安,而是住宿在杨伟名家。晚上,他俩躺在杨家的烧炕(即连着锅灶的炕)上,虽然没有酒,话却是说不完的。最后,杨伟名告诉刘景华,在当前的情况下,首先是不要对“文革”太积极,然后慢慢退,最后全部退出。杨伟名特别叮咛他,千万不能继续当造反派,当造反派打击好干部绝对没有好下场。这一点,要他牢记。

告别了杨伟名,告别了户县,第二天刘景华又回到刘澜涛专案组。令这个组的其他成员感到惊异与不解的是,这位在他们心目中热情激昂的小头目怎么猛然变得蔫蔫的,没有了往昔的泼辣与干劲。可船到底在哪儿湾着,他们谁也弄不清楚。

(三)

刘景华和杨伟名开始了通信。他把自己所思考的和想不通的问题,像学生求教老师那样一一告诉了杨伟名;而杨伟名这位乡村哲人,也像大兄长对待小弟弟那样,把自己的看法毫无保留地告诉给刘景华。通信的内容,当然是关于“文化大革命”的方方面面,但最令刘景华难以忘怀的则是用怎么样的态度对待刘澜涛。因为,自从返回专案组,上边就再三再四地催促他们,要在短期内上报关于刘澜涛叛徒问题的单行材料,可刘景华却总是不紧不慢地拖着。他从已接触的材料断定刘澜涛不是叛徒,可同组的其他人却一口咬定是叛徒无疑。 (下转二版)

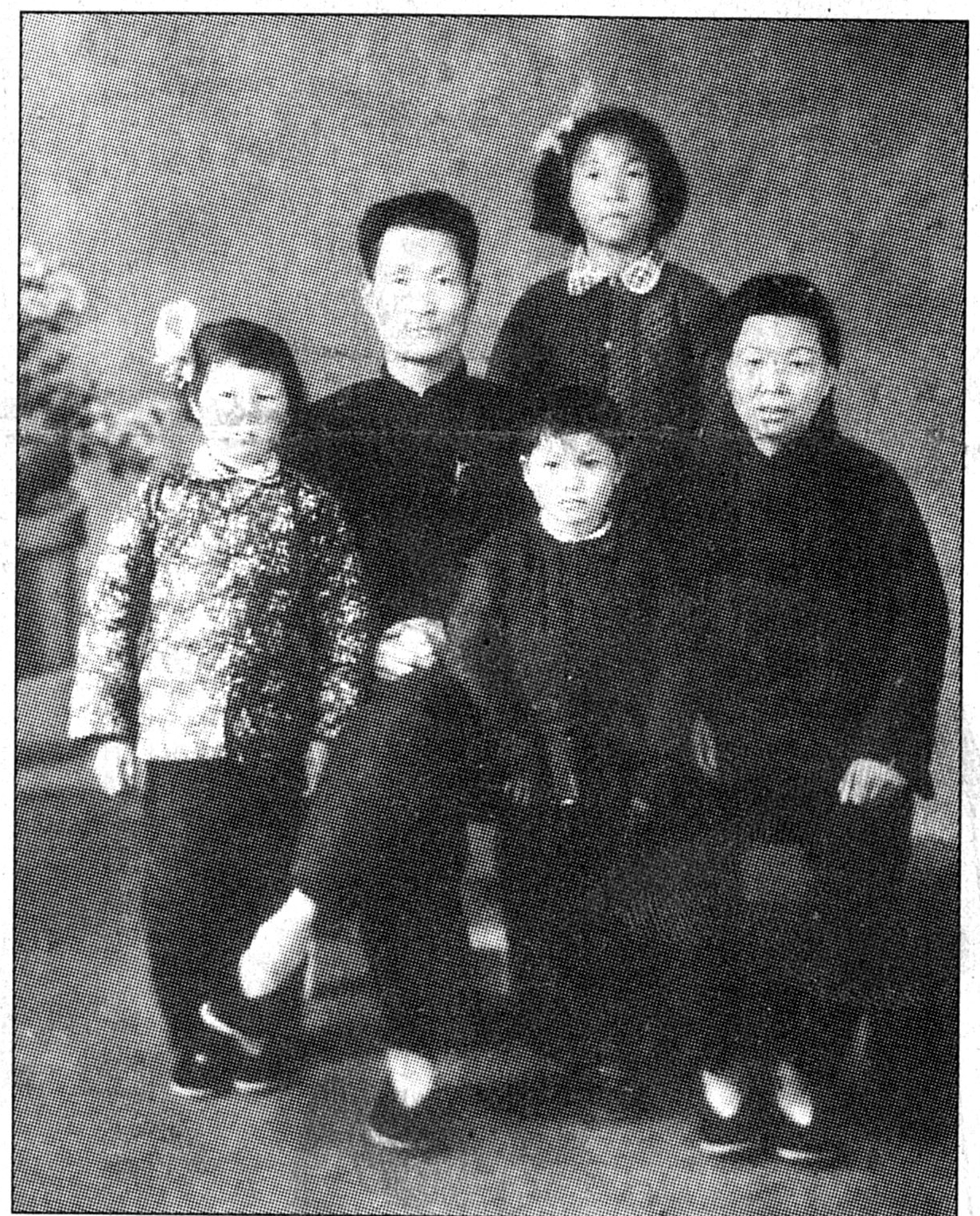

杨伟名和其妻刘淑贞及女儿杨萤、杨茸、杨新民于上世纪60年代初。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书