明清灞河古桥消失的无奈

□王祥臣

明清灞河古桥

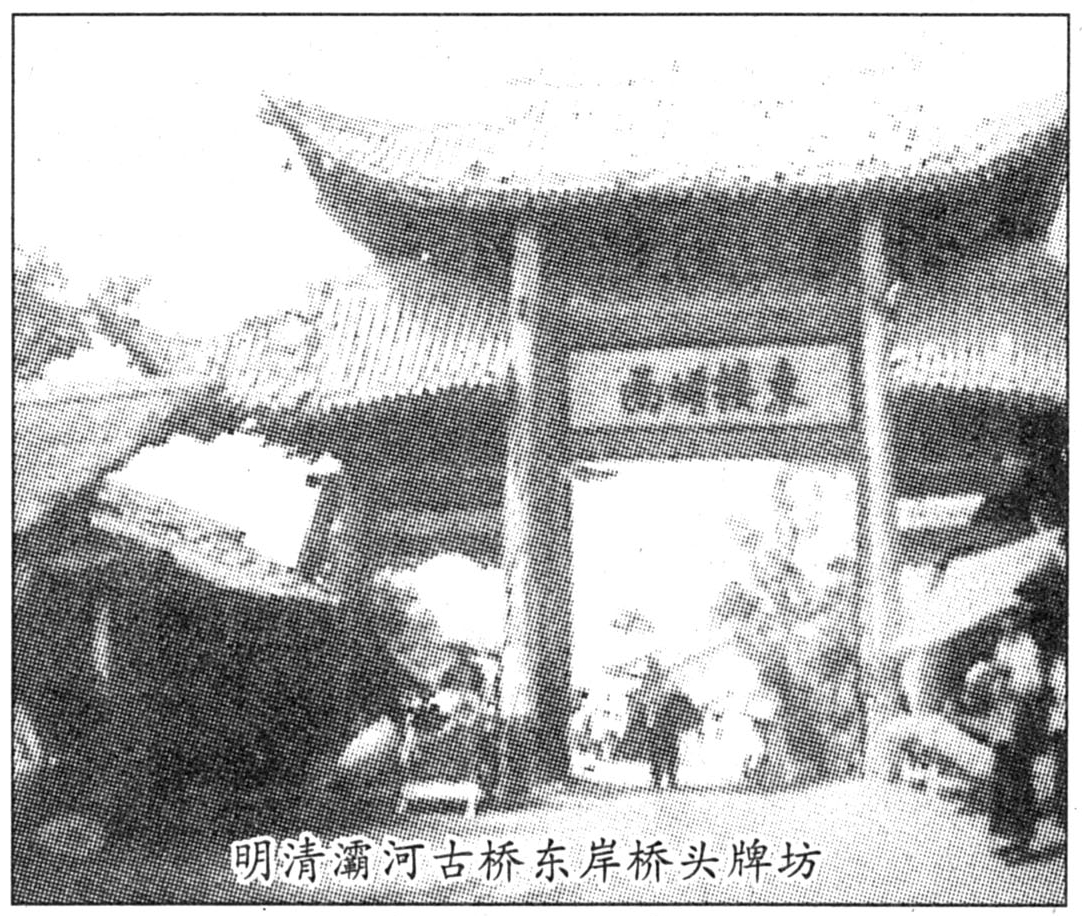

明清灞河古桥东岸桥头牌坊

灞桥,距西安市东10公里,横跨在灞水上,是历史上一座富有诗意的古桥。该桥是关中八景之一“灞柳风雪”的风光名胜之地,也是西安事变的历史见证桥。据文献记载,明清灞河古桥始建于清宣宗旻宁道光十四年(公元1834年),结构为石轴柱木梁桥,桥长389米,桥宽7米,桥下有72孔。在灞桥上下不足百米的河段已发现8座古桥遗址,极为罕见。现代化的陇海线铁路大动脉“灞河铁路大桥”双桥、西康线铁路大动脉的起点“西康铁路特大桥”、西临高速公路大桥、西安绕城高速公路特大桥、灞河公路新大桥南桥等近20座桥梁均座落在该辖区。1993年12月,灞桥区人民政府在明清灞河古桥遗址(当地人称之为“老桥”)东岸桥头重建“古灞桥碑亭”,院中照壁上镌刻“西安事变灞桥风云图”及“西安事变灞桥风云图落成题记”碑文。

古桥变迁

古桥的历史,从春秋时代称霸西戎的秦穆公至今已经有2700多年的历史。灞河水,原名滋水,也称蓝水。春秋时代称霸西戎的秦穆公,欲彰霸业,遂将滋水改为灞水,并在河中筑有便桥。到西汉时,才开始在灞河上修筑石桥。西汉末年,新王朝的建立者王莽曾一度改名为“长存桥”,后因战乱被毁。

在漫长的两千多年的历史长河中,历代许多王朝均在灞河建桥。由于洪水灾害,以及战乱等因素,屡建屡毁。直至清代道光十四年(公元1834年),又重新在灞河上构建了木梁石柱桥,又在桥头两岸竖有宏伟高大、气势磅礴的木牌坊,东牌坊上书“东接崤函”,西牌坊上写“轨通西域”,在两牌坊下还竖有“石狮”等动物形象石雕。

至1949年新中国成立时,经历一百余年风雨沧桑的明清灞河古桥的桥面已残破不堪,已经制约交通事业发展的进程。1957年将古桥桥体拆除,加固桥墩,重建新桥,1958年10月1日建成通车。2004年4月15日,灞河老桥最终完成历史使命,被爆破拆除。“灞柳风雪”的诗词画卷也随之逊色,那个车水马龙、飘着柳絮的长河古道、一派繁盛景象也随之消失……

古桥消失

灞河,其水源和泥沙主要来源于蓝田县。蓝田自战国时期秦孝公置县至今已有2000余年的历史。受灾最为严重的是灞桥古镇。灞河上的多座铁路、公路大桥、及高压电铁塔等,至今不断受到洪水的侵害。由于洪水的频频侵扰,加上人们在河床中无限制的挖沙取石,灞河早已危机四伏。面对洪水肆虐、桥梁损毁的威胁,为了保证道路畅通,当地政府和铁路部门齐心协力,拆除危桥,建设新桥。拆除老桥须确保国家级文物保护单位,1994年已被列为全国十大考古发现之一的“隋唐灞河石拱桥遗址”的安全。该桥遗址是我国目前发现的时间最早、规模最宏大、桥墩最多、桥面跨度最长的一座大型的多孔相连的石拱桥遗址。它比河北省的赵州桥要早建60余年,真可称得上中国的“桥王”。铁路和市政部门的意见是一致的,均提出在老桥原址上重建新的大桥,但是,文物部门坚决反对。理由是老桥的文物价值主要体现在两个方面,一是保存了清代建桥的技术和遗存,二是保留了历史上的老桥址。表明了从秦汉时期起,灞桥就是在这一方位修建的,这一位置的保留和确定非常重要,对于研究中国桥的历史,桥的文化,以及历史上在这座桥所发生诸多事件都具有重大意义。

灞河老桥及古桥遗址在经历一番曲折的过程中,终于从人们的视线中彻底消失,永久成为人们心中思念和牵挂。明清灞河古桥遗址在经历漫长岁月的历史长河中,永远消失了。取而代之的将是一座现代化的钢筋混凝土公路大桥。

无奈追思

灞河老桥被拆除,古灞桥遗址被破坏,这是古城西安乃至中国古代桥梁史、自秦汉以来辉煌于世的古长安文化的损失!没有了那座风姿绰约的灞桥,即使在灞河岸边栽植万株杨柳,年年春深时节,所见的也只是另一种“灞柳风雪”了。……回想古灞桥的兴亡,有一个问题是不能不思索,即在经济建设中如何保护文物。以灞桥建桥为例,是否只能拆除老桥才可建设新桥?是否为了保证运输的通畅与安全就必须破坏古桥遗址?十里长堤,是否只能在此处拆旧布新而不能避让?经济发展,是否必须以毁弃历史文物为代价?若是如此,我们所付出的代价未免太大了。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书