守护“吉祥之鸟”的人

10月中旬的陕南秋高气爽,一片片深浅不一的红叶撒满重山峻岭,秦岭南坡的秋景真是美不胜收。宁陕县的朱鹮野化驯化基地绵延千余亩,坐落在距县城几十公里外一个叫寨沟村的水田湾子里,四周林木茂密,野草丛生,到处散发着清朗之气。

朱鹮是稀世珍禽,历史上曾广泛分布于东亚地区,包括中国东部、日本、俄罗斯(前苏联)、朝鲜等地。20世纪中叶以来,由于人类社会生产活动对环境的影响,主要是冬水田数量的减少、化肥和农药对环境的污染、森林减少和人为干扰等原因,使得朱鹮对变化了的环境难以适应,其数量急剧减少。1952年日本将朱鹮定为“特别天然纪念物”,1960年在东京召开的第十二次国际鸟类保护会议上又定为“国际保护鸟”;1967年韩国政府也将朱鹮定为“198号天然纪念物”。六十年代末,前苏联境内朱鹮绝迹,七十到八十年代在朝鲜半岛消失。1981年5月,在陕西省洋县发现7只野生朱鹮,从而宣告在中国重新发现朱鹮野生种群,这也是世界上仅存的一个朱鹮野生种群。由于朱鹮的性格温顺,我国民间都把它看做是吉祥的象征,称为“吉祥之鸟”。

秋日的午后,记者在朋友的陪同下,驱车前往朱鹮野化驯化基地进行采访。快到朱鹮野化驯化基地时,前方的路已被水冲得无法通行,记者只好下车徒步行走。

走着走着,陪同的朋友指着远处的林子和天空之间说:“快看朱鹮!”只见一个朱鹮凌空飞翔而过,激动的我们于是加快了脚下的步伐,迅速奔向驯化基地。

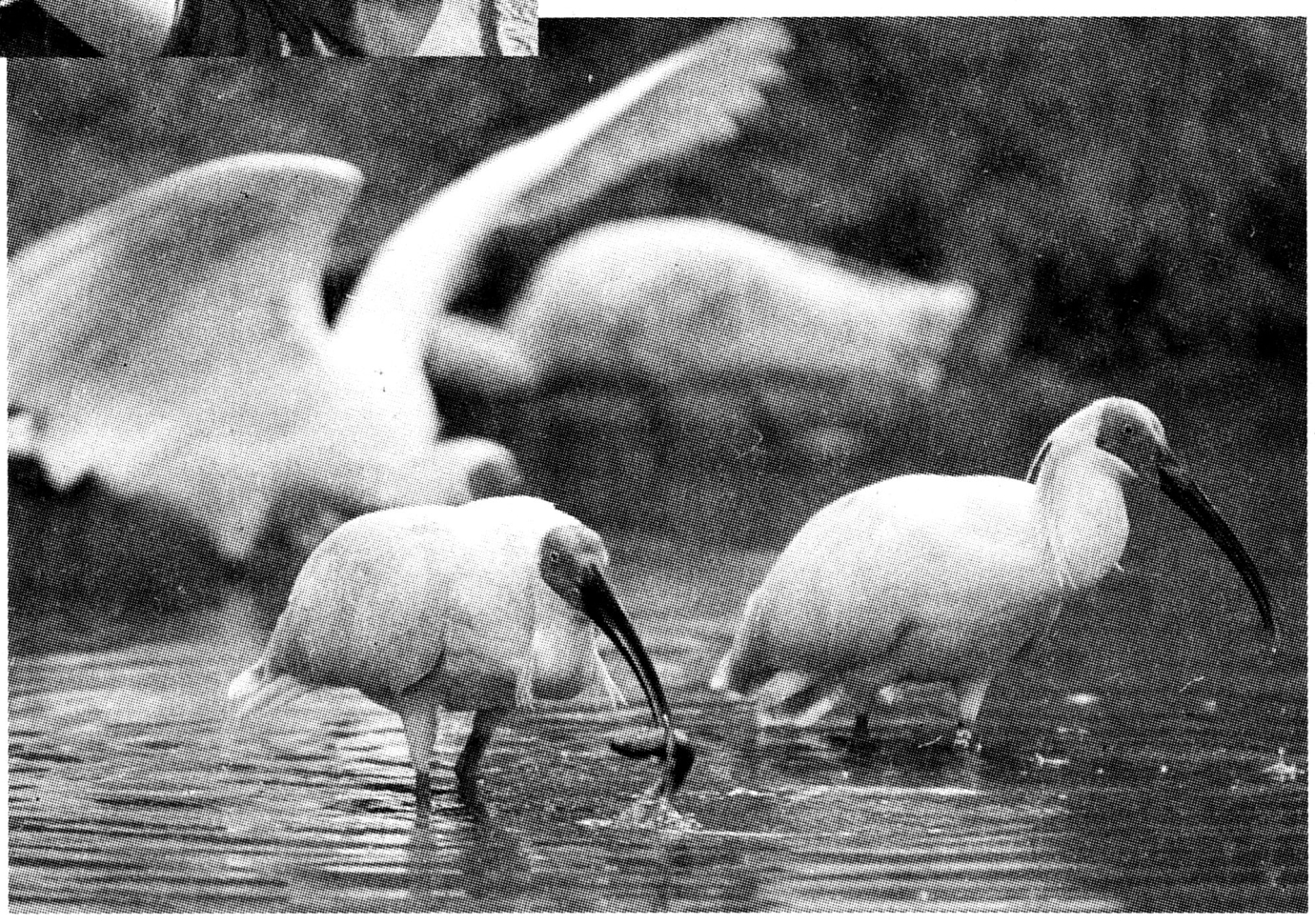

在朱鹮野化驯化基地二层楼的前方是一个圈养朱鹮的高大网棚,几十只朱鹮安逸地栖息在人们为它们搭建的木枝上。野外放飞的朱鹮时而出没在稻田的水沟旁觅食,时而展翅飞翔,时而双双停歇在树上远眺……,夜晚它们在松枝上栖息。

宁陕县的朱鹮野化驯化基地建站投入使用于2007年,站长李夏从建站起就在这里工作。

五年来,在李夏和同事们的不懈努力及辛勤工作下,目前该基地野外和网内的朱鹮已近80只,野化放飞的人工繁育朱鹮已成功孵化出了朱鹮幼鸟,这标志着中国对濒危鸟类朱鹮实施的野化放飞取得成功。二代朱鹮品种质量也有了很大的提升。

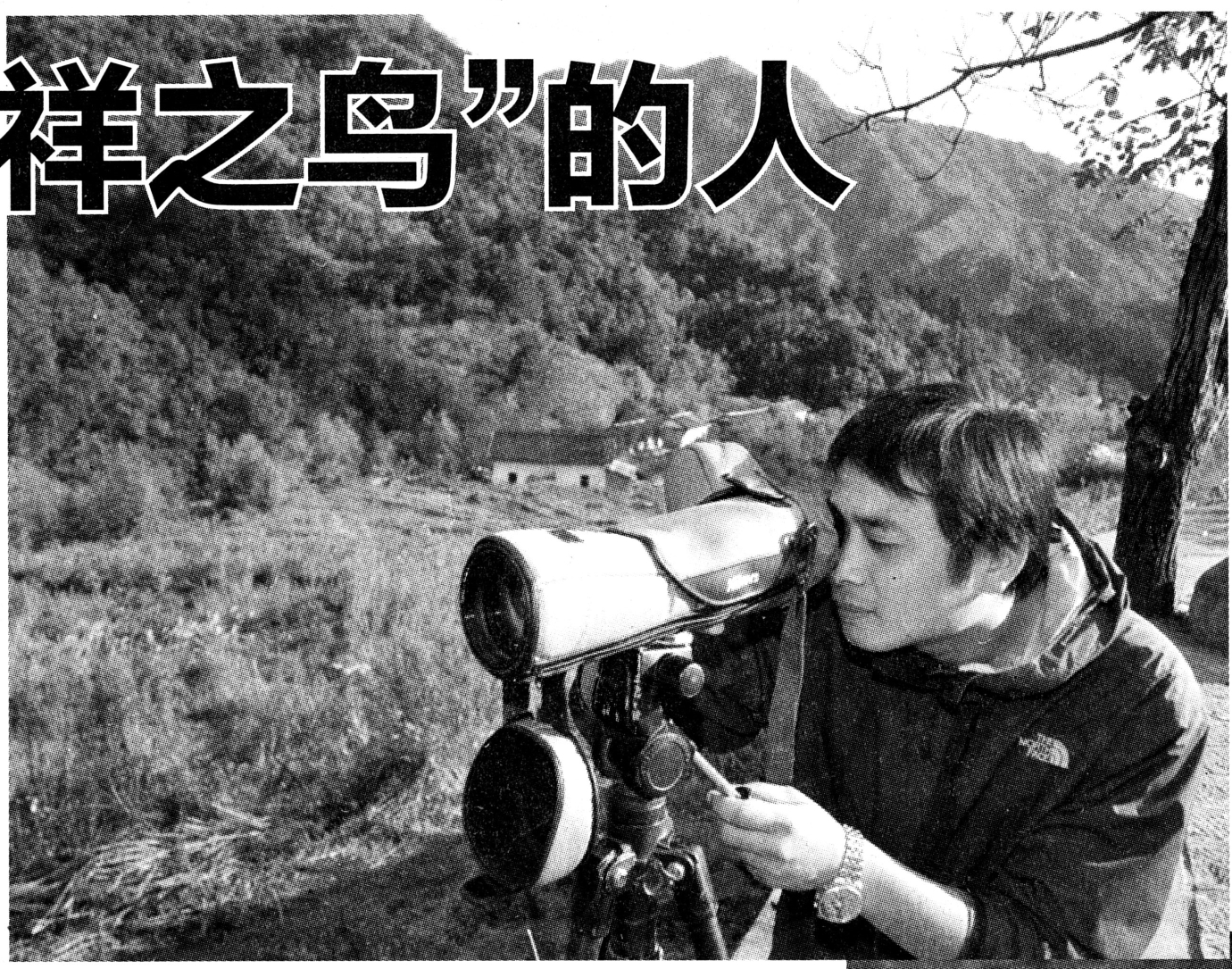

朱鹮野化驯化基地工作人员的生活和工作十分艰苦。站长李夏告诉记者:“我们站上现有六人,除了做饭的师傅外,其余人分两组,一组在家里喂养照顾大网里的朱鹮,另一组是我和另外一个同事做野外巡护工作,每日野外跟踪得用高倍望远镜观察朱鹮食物来源、朱鹮栖息地的环境(包括人工环境、当地的地理环境等)一切对朱鹮有影响的因素,并记录下来,常常得跑几公里。这还不算什么,我们最忙的时间是每年的4月,因为这个时期是朱鹮的繁殖期,到了这个时候全站的工作人员一连几个星期不能回家,坚守在工作岗位上。朱鹮会将窝巢建在较大的油松的枝杈间,两只成年朱鹮会在那里精心哺育幼鸟,其中一只外出觅食,另一只守在窝巢旁看护幼鸟,每隔一个多小时轮换一次。我们得在远处架上高倍望远镜,观察这个窝巢的每一个细微变化,为它们建立生活日志。有一次,我们在观察幼鸟时,发现一条蛇顺着树干向上爬,就及时赶到树下将蛇从树上拿掉,避免了朱鹮幼鸟被吃的危险。”

驯化基地距210国道还有几十里的路,到了冬天站上的生活就更艰苦了,汽车常常上不来,他们得用背篓将自己和朱鹮的食物背到基地。

本报记者 郭玉军

通讯员 肖军 摄影报道

朱鹮野化驯化基地站长李夏在用高倍望远镜观察朱鹮活动情况

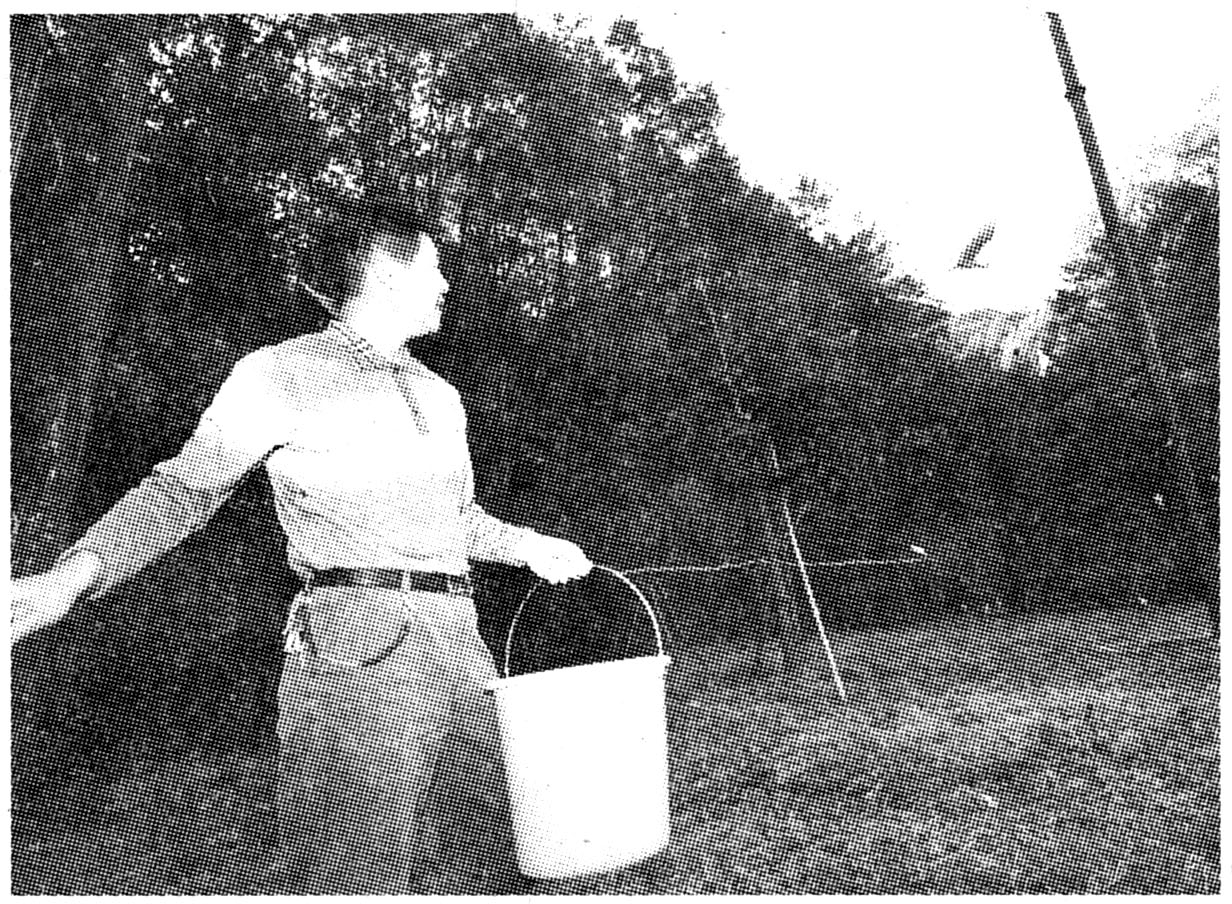

每日早上9时和下午3时,站上的工作人员为朱鹮喂食

通往朱鹮野化驯化基地的一段路机动车很是难行

巡护

在大网棚里觅食的朱鹮

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书