本版导读

放飞心灵 逐梦巴山

——记巴山第32届路地群众运动会

5月22日晚,记者随多方参赛人员一起,登上飞驰的列车,穿越秦岭,挺进大巴山,奔赴孕育了“巴山精神”的地方——西安铁路局安康工务段巴山工务车间。巴山第32届路地群众运动会将在这里举行。

在偏远、艰苦的铁路站区,如何缓解相对落后的文化生活与职工群众日益增长的精神文化需求的矛盾,是一个需要长期探索的课题。

如今,巴山路地群众运动会已成为一席“文化盛筵”。他们是如何做到的呢?带着这样的疑问,记者走进巴山感受本届运动会的魅力。

大巴山,在陕、川、渝、甘、鄂五省市境内绵延1000公里。巴山工务车间管内襄渝线穿越大巴山,处在川陕交界地带。建在山下河谷洼地里的巴山工务车间党总支,四面群山环抱。

23日8时许,运动会开幕前,中国铁路总公司党组成员、全国铁路总工会主席何玉华,陕西省总工会副主席张仲茜及中央和地方新闻媒体记者等走进“巴山精神”荣誉室时,被这个偏僻小站独特的文化产品深深震撼。

荣誉室里以图片、实物、书画等形式展示,分创业历程、奋进足迹、亲切关怀、和谐共建、安全基石、荣誉奖牌六大主题,展示了“巴山精神”35年的成长发展史、巴山铁路人35年的艰苦奋斗史。

担当讲解的是巴山第一位女硕士刘玲。她讲道:“‘巴山精神’,是巴山铁路人‘安心山区的奉献精神、艰苦奋斗的创业精神、开拓进取的拼搏精神、坚定乐观的自强精神’。这句话概括了35年来一代代巴山铁路人以吃苦为荣、艰苦奋斗、无私奉献、奋发进取的历史。”

墙壁上泛黄的老照片、陈列柜里的劳动用具,将参观者们带回改革开放初期。

1978年,襄渝线通车运营,一群来自北京、西安、宝鸡等地的年轻人,担起确保大动脉安全畅通的使命。他们住在四面透风的干打垒房屋里,守护着电气化铁路,点了8年的煤油灯……

“职工们对美好生活的梦想,就是基层党组织的努力方向。党总支带领巴山铁路人自己动手,在艰苦创业中改善生存环境。”刘玲说:“这组照片反映的就是巴山历届路地群众运动会的历程。”

1981年,在“地无三尺平”的巴山,职工们在乱石滩上修建了第一座篮球场,举办了第一届运动会;上世纪90年代,通过技术比武的方式,这里又修建了第二座篮球场;经过4次翻修,形成了今天运动会的主会场。32年来,巴山举办了32届运动会,以其独特的文化软实力,不断丰富并深化着“巴山精神”。

听着老照片背后的动人故事,参观着历史厚重的荣誉室,大家同巴山职工群众一样,对运动会充满期待。

9时10分,运动会正式开幕。伴着激昂的《运动员进行曲》,21支代表队运动员们精神抖擞地列队入场。不但有公务段的职工,还有当地的武警官兵、学生、村民、施工企业等,不一会儿,400多平方米的篮球场,聚集了数百名运动员。球场外围,人们扶老携幼地赶来观看,个个神采飞扬。

开幕式上,全国铁路总工会主席何玉华代表全国铁路总工会向巴山镇中心小学赠送现代教学器材,使山区小学老师告别了粉尘教学;陕西省体育局人员向巴山站区赠送体育器材,鼓励职工群众健康运动、文明生活。

省总工会副主席张仲茜说:“巴山路地群众运动会坚持举办32届,成为传播文明、增进友谊、共建和谐的桥梁和纽带。”

老巴山铁路人贾耀财说——“巴山是我们一家三代人的乐园,只要我还活着,年年都参加运动会。”

23日10时许,“情暖巴山”路地群众文体展演拉开序幕。

欢乐的人潮中,记者发现了第一代巴山铁路人贾耀财。他已退休9年。1977年进入铁路,在巴山工作了27年,至今已参加了32届运动会。他边看节目,边眯着眼说:“巴山是我们一家三代人的乐园,只要我还活着,年年都参加运动会”。

原来,贾耀财的女儿贾学珍也是巴山铁路人,在巴山工区当防护员。42岁的贾学珍戴着眼镜,声音脆亮。32年前,她就乐颠颠地跟在父亲身后参加运动会。1988年上高一时,她请假从镇巴县渔渡镇走到巴山参加比赛,来回赶了40多里山路。1992年3月,她进入铁路,接过父亲的接力棒。2002年,女儿出生后,她又抱着孩子参加运动会。今年5月,西安局成立弘扬“巴山精神”劳模先进报告团,贾学珍光荣地成为宣讲者之一。

(下转二版)

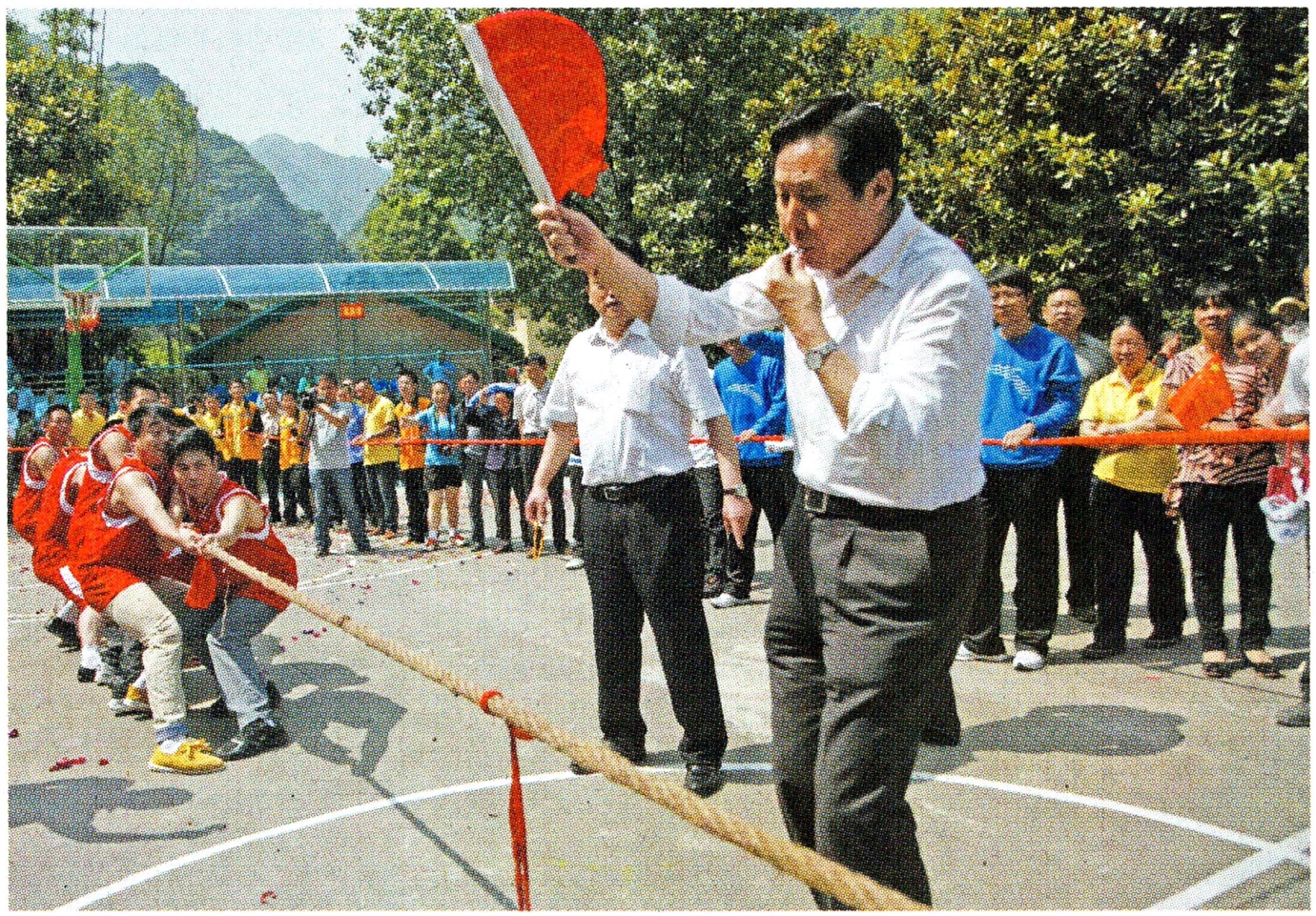

全国铁路总工会主席何玉华组织拔河比赛。胡德才 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书