照金访潘西顺

文/赵勃

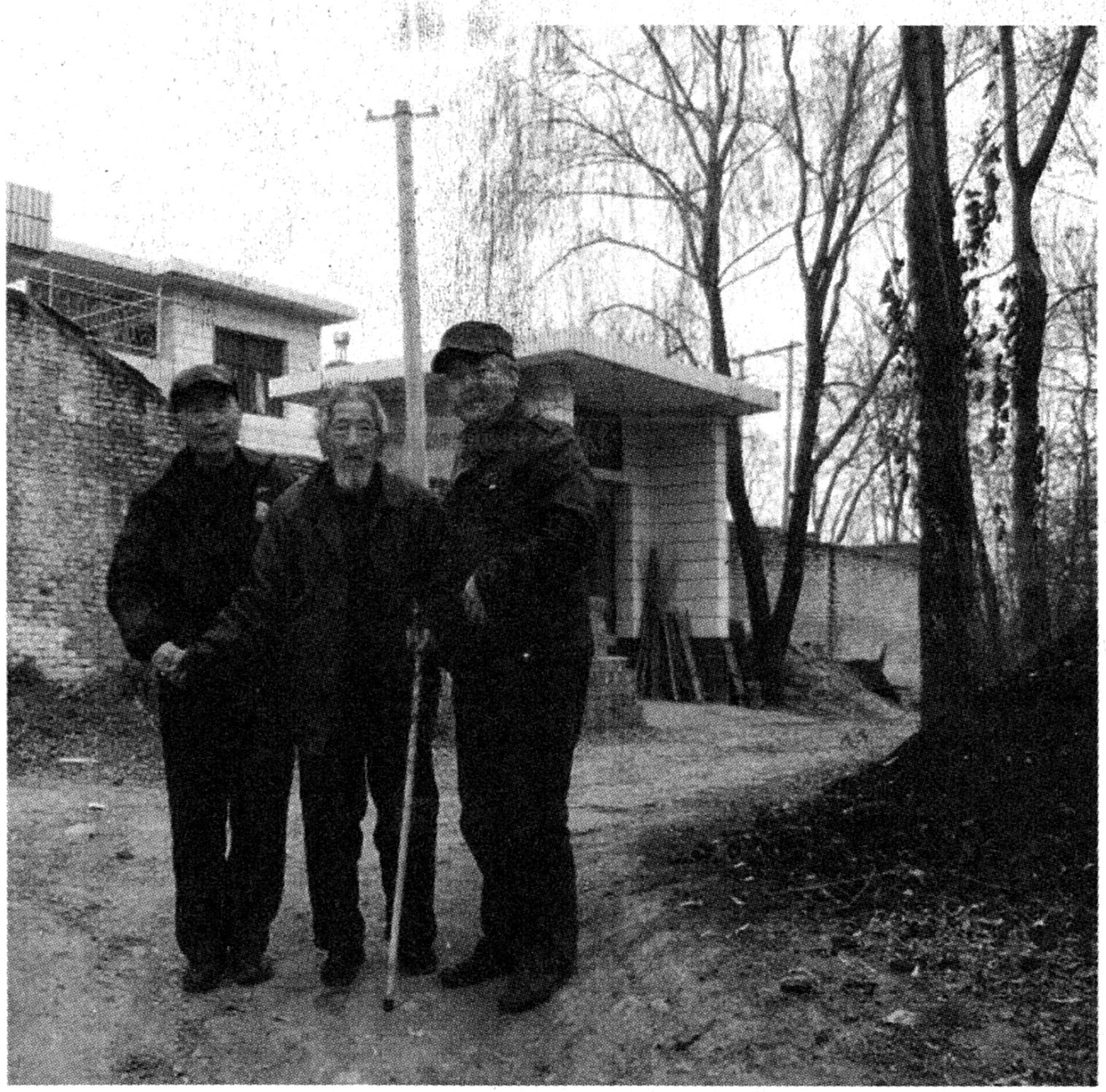

2013年11月27日上午,我同作家和谷一起从照金镇出发,驱车前往寺坪村,访问89岁的老红军潘西顺老人。

在景区和镇政府干部的引领下,我们来到了寺坪村小坡上的潘家小院。院里有五间半新旧的平板房,三间厦房,依山坡而建。在温暖明丽的阳光下,一位白发老人正在院子里斫柴,他就是潘西顺老人。他身体硬朗,面容红润,两眼炯炯有神,说起话来声音很洪亮。有点驼背,步履依然稳健。老人要带我们一行到客厅去坐,旁边屋子的门帘掀开了,是他的老伴向来客打招呼。老人的小儿媳热情地倒了茶水,我们在沙发上落座,屋子里有空调,感到很暖和。和谷给老人递上烟,点着火,一起攀谈起照金当年闹革命的往事。

潘西顺老人生于1924年,他的祖籍在山西,爷爷辈上就来到了照金,靠种几亩薄地养家糊口。刘志丹、谢子长、习仲勋等老一辈革命家开始创建照金根据地时,他还是个八岁的孩子,跟着大人分粮分田,斗争恶霸,扛着红缨矛子枪站岗放哨。照金周边的沟沟岔岔他当然了如指掌,在这一带,红军和敌人打了无数次仗,一到反围剿时,红军就转移打游击。群众带了吃的赶紧往山林里跑,家里养的猪也跟着在后边跑。薛家寨的红军医院、修械厂、被服厂他也常去,保卫战打得炮火连天,很惨烈。红军从薛家寨后山撤离时,有的被逼跳崖牺牲,有女的跳崖时被挂在树枝上幸免于难。后来,根据地中心转移到了南梁,照金的火种也不曾熄灭。

潘西顺长到十三四岁,就参加了红军游击队的七支队,辗转于耀县、淳化、旬邑一带打游击。枪支不多,一些游击队员打仗用的是马刀和红缨矛子枪。七支队队长张占虎牺牲后,继任的是李海元。像薛家寨那样的石崖石洞,算是很好的易守难攻的休养处,后来他们打游击时经常是住在牲口圈里,打扫了牲口粪便,垫上一些干土,弄些麦草柴禾取暖。吃的是饥一顿饱一顿,提着脑袋干革命,那日子苦得很,打仗却很勇敢,不怕死,盼望多打胜仗,人民就能当家作主,过上好日子。一次在淳化的战斗中,潘西顺受了伤,被送到群众家养伤,之后到了地方上工作。

解放后,他回到照金当了农会主任和副乡长,相继担任过黑田峪乡副书记、照金管区主任兼民兵营长、寺坪村生产队长、公社综合厂厂长,六十岁时回到村上创办煤矿。当时的政策是开发自然资源,疏理流通渠道,大办乡镇社队企业,由于上下认识不统一,县上部门挡住不让他开煤矿。经过力争,终于给他划了井位,村民的收入增长了,生活改善了。

让潘西顺老人不能忘记的是,1959年上京看望习仲勋副总理的往事。他在铜川党校学习半年后回到村上,听说河南生产胶轮大车,就凑了八千元钱派人去渑池买车。钱交了,厂子却接到上面通知,不准胶轮车出省境,钱和人也被公安局扣了。潘西顺很着急,亲自拿着当地证明赶赴渑池。呆了十几天后,因渑池方面推诿,问题仍得不到解决。在旅社里,他遇到一个山西的采购员,求人家代笔给习仲勋副总理写一封信,希望得到帮助。习仲勋在照金闹过革命,和人民群众一心,照金乡亲眼下遇到难处,只有求助大领导这一条路了。不久,习仲勋副总理办公室回了信,说事情已经知悉,并邀请潘西顺和于德水二人去北京叙旧。

他们二人坐火车到了北京,找到国务院招待所,秘书张志功安排好食宿,晚饭后坐轿车来到人民大会堂,见到了习仲勋副总理。1933年7月,是于德水等游击队员把负伤的习仲勋送到薛家寨养伤的,交情很深。习仲勋副总理安排二人观看云南少数民族的歌舞,还见到了看演出的刘少奇、周恩来、朱德等领导人。在北京呆了十七天,参观了天安门、长城等名胜,习仲勋和夫人齐心还邀请他们去家里做客。第一次吃的是绿豆面条,第二次是米饭炒菜,第三次是馍和肉菜。习仲勋指着身边的女儿说,她叫桥桥,是在延安桥儿沟出生的。至于买胶轮大车的事,对方也把钱退还了。临走时,习仲勋叮嘱秘书张志功,给一人送了一瓶茅台酒,还买好了火车票为他们送行。

前些年,潘西顺患了膀胱瘤,去西安动了三次手术,命大,给治好了。如今养老生活有保障,身体硬朗,作息生活规律,粗茶淡饭,有时打打麻将。老人的老伴孙全芳86岁了,一生养育了七女五男,孙子重孙辈加起来,已经是一个人丁兴旺的大家族了。小儿子打工,是寺坪村民小组组长。孙子潘冬子,当了多年村支部书记。老人高龄,思维敏捷,前不久还接受了美国著名记者斯诺的女儿的专访,一起合影留念。

老人说,他这个人心大,战争年月从枪林弹雨中闯过来了,建国后一直在基层当领导,带领乡亲们发展生产,一心为了群众过上好日子。如今老了,看到照金镇的大变化,跟城里一样,当初连做梦也不敢想,看到每天有那么多游客来照金参观学习,心里头有说不出的高兴和自豪。

握别时,我们祝福老人长命百岁。老人站在家门口的土坡上挥手,风中的白发在阳光里分外鲜亮。和谷说,你看,多像诗经里歌唱的蒹葭苍苍,白露为霜。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书