本版导读

大山中的背篓电工

——记全国“五一劳动奖章”获得者国网山阳县供电分公司电工宁启水

(上接一版)

“把群众当亲人!”

——情系百姓,为乡亲背送生活必需品,奉献赤诚爱心

“喂!王爷爷,我是启水,今天要上山来,估摸着你的油和盐快用完了吧?”

“就是,难得你一直惦记着我这个老头子。”

“那我这次来,再带一壶油和几袋盐…”

“段婶,还要给你捎啥不?”

“没有酱油了,给我捎两袋。”

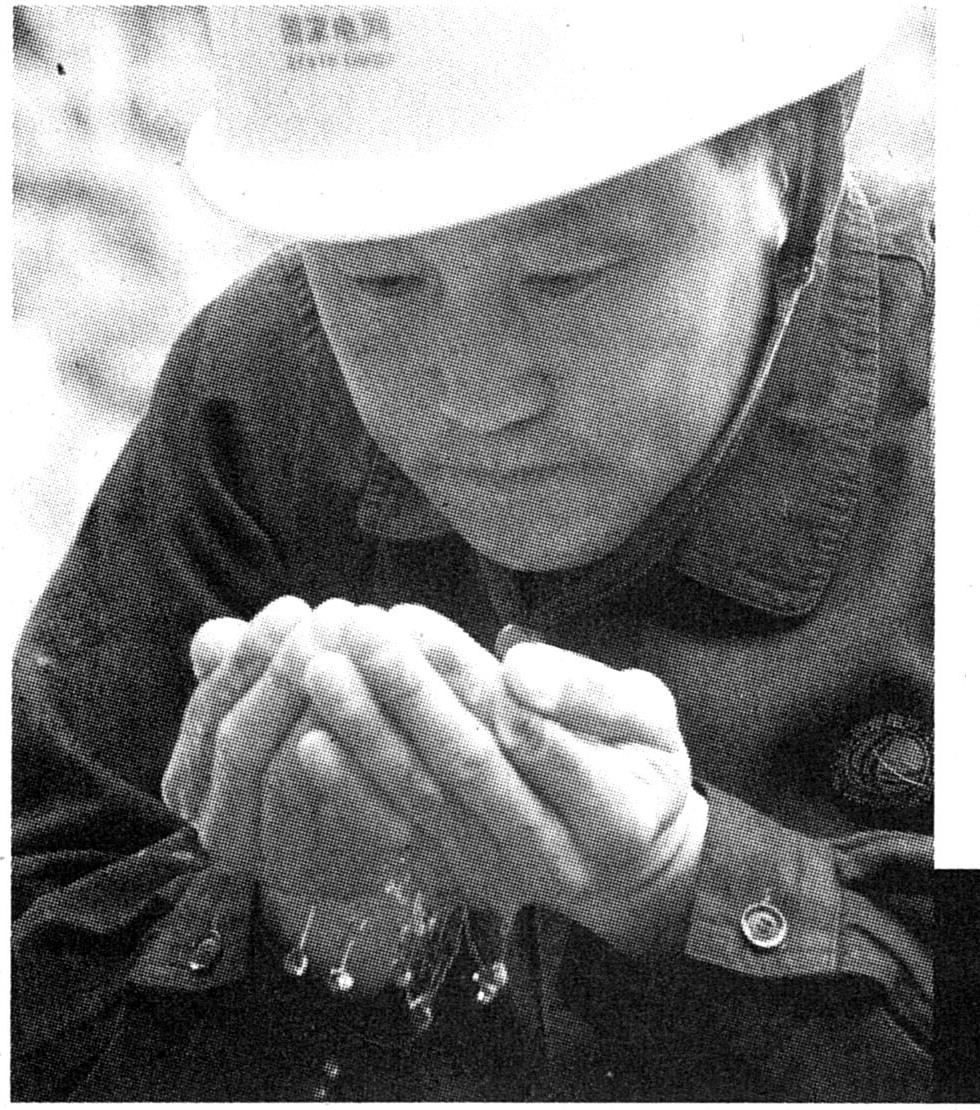

这是宁启水上山之前和群众的一次通话。他每次进山,都要为困难群众和孤寡老人捎带油盐酱醋等生活必需品。这些东西连同电工工具包一起,装在一个看似简陋,却非常实用的背篓里。“背篓是山里人常用的工具,能装东西,走山路方便。”宁启水解释道。

宁启水为困难群众背送生活必需品的故事,还要从十多年前说起。

1997年,宽坪镇万佛山及周边几个村子通上了电,作为从小在山里长大的汉子,宁启水主动承担了这几个村的供电服务工作。此后,他每月都要用近十五天时间,徒步奔走在各村之间,挨家挨户抄表、收费,维护电力线路安全。由于山上群众居住分散,又没有商店,给群众生产生活造成了严重的不便。一些孤寡老人常年下不了山,粮油和生活用品无从购买,生活非常贫困,几乎陷入困境。宁启水看在眼里,念在心上。他想,自己每月至少要上山一次,给他们背送些东西,能帮一下是一下。

这个朴素的想法从心里萌生后,一坚持就是十余年,从此,他的背篓里除电工工具外,是他为孤寡老人和困难家庭免费捎带的油盐酱醋等生活必需品。有时候,他也会为乡亲背大米、面粉,农忙时节,还背过化肥等。

住在万佛寺悬崖边上盛庆全老人的生活用品基本都是宁启水给背上来的。每月10日一过,他就往对面的山头望,看见那熟悉的身影,就提前到崖下的小路迎接,送上一杯凉好的开水。

年届花甲的段显银老人也深有感触地说:“这些年多亏了他,地里栽的菜秧子、生活用的油盐酱醋,都是他免费给背上来的。他给我们这些山上的留守老人帮了大忙。山上的群众没有不念叨他好的,他就是我们的贴心人。”

赵宪军是山阳县供电公司经理,据他估算,17年来,宁启水为群众背过的东西累计重量达到5吨以上,用坏了8个背篓,穿坏了母亲为他亲手打的120多双草鞋。

“群众满意就是最大安慰!”

——赤子情怀,无怨无悔,最美电工美名传扬

“虽然自己很苦,每次下山到所上,都要睡上1天才能缓过来,但再苦,也没有群众用电的事情大。群众满意就是我最大的安慰!”这是宁启水面对媒体采访说的心里话。

历年来,所长换了一茬又一茬,但宁启水从不言苦,他也曾有过动摇,但依然坚持了下来。他说:“这些群众谁家有几双筷子几只碗,我都非常清楚,换个人对用户情况不明,对山路不熟,甚至会迷路。再说了,所上人手不够,人均管理范围都很大,都有难处,谁来都得这样干。”

“现在情况有所好转,管理的4个村,万佛山村去年2月修通了简易公路,虽然上山还靠步行,但路好走多了。政府号召移民搬迁,但在我退休前肯定搬不完,即使山上只有一户人家,我都要坚持。”他语气坚定。

“这些年,我最对不起的是妻子,家里全靠她支撑着。盖房时,所用的材料是她一次次背上山的。去年冬季,她用了一个月的时间,把自己收的5000多斤玉米背到山下换成钱,我一次也没帮过。但她和老人从无怨言,对我的工作非常支持。”

妻子汪前桂用瘦弱的身躯承担了家里的全部劳动,这个勤劳、坚强和善良的农村妇女,默默在背后支持着宁启水。提起丈夫,汪前桂的爱怜之情溢于言表:“他真的不容易,这些年来,他吃的苦我看在眼里,痛在心里。老人都70多了,好的是身体都无大碍,我把家里操持好,把老人照看好,尽量给他减轻负担,不让他分心。”

宁启水的事迹先后引起地方和中省媒体的广泛关注,中央、省市新闻媒体也陆续进行了报道。铁腿电工、背篓电工的名声不胫而走,读者和网友赞其为“最美电工”、“新时期最可爱的人”。

央视电视台主持人在节目中感慨道:“人们都称宁大哥为铁腿电工,但是没有人是铁做的,其实他靠的是责任心和爱心,他把生活在这儿的人当成了他的家人。”

如今,宁启水依然如故地奔走在大山之中,他说,群众的支持,家人的理解,社会的肯定,更坚定了他干好本职工作的决心和信心。“我希望这儿的山路更好走,这里的大山更美丽,山区群众的生活更美好。”这就是宁启水心中的梦想。 (刘军峰)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书