隐居陋室的二胡制作高手

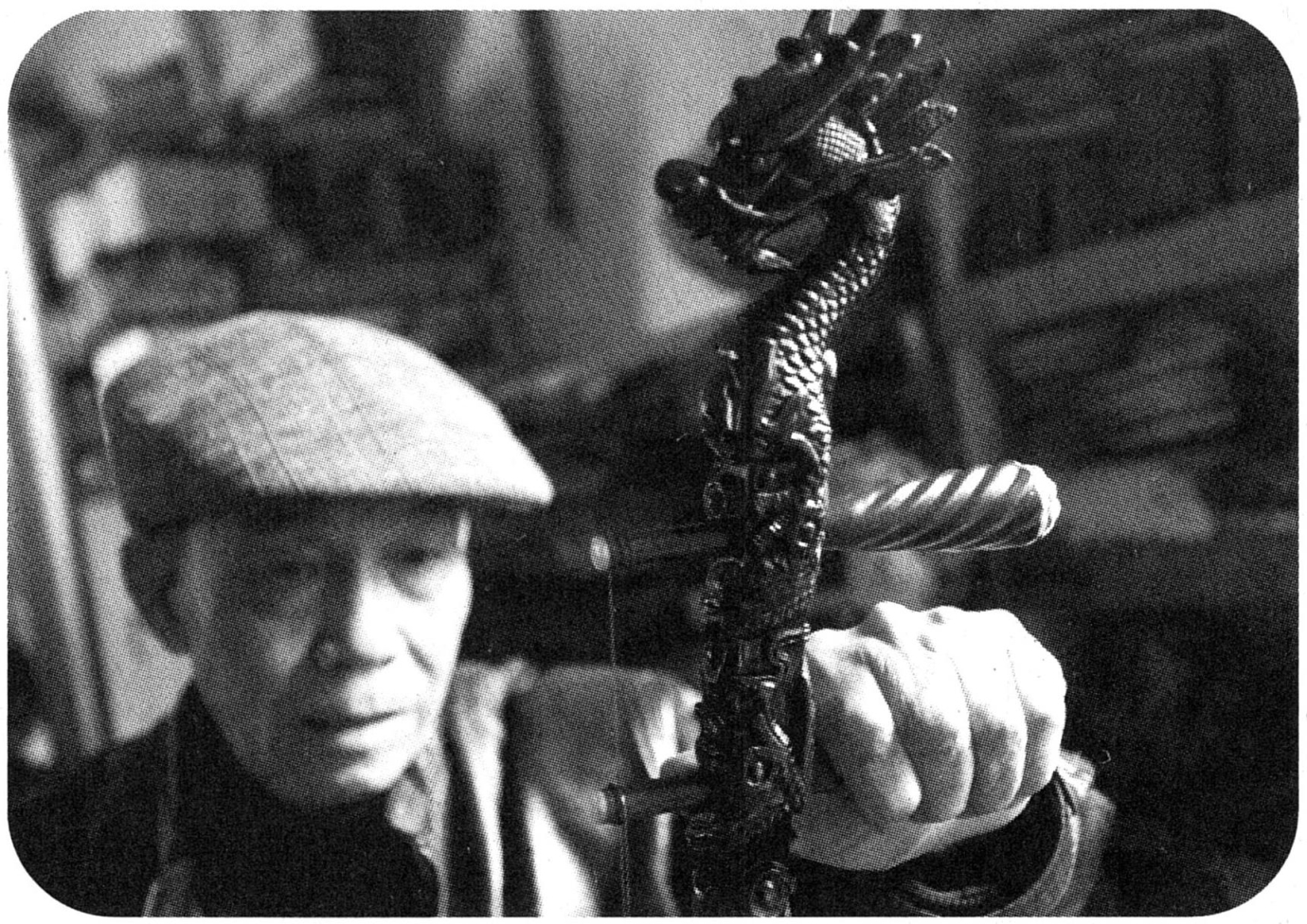

非遗传承人和他制作的精美二胡

西安城隍庙东侧的小巷里,蜗居着65岁的二胡制作高手,他是陕西省非物质文化遗产传统乐器手工制作技艺唯一的传承人。他叫刘红孝,15年前带着老伴、孙子从白水县来到了西安城,那栋民房二楼不足20平米的租屋,是刘师傅一家3口的卧室、厨房、客厅,也是他的工作室,一把把精美会唱歌的二胡就从这间陋室诞生。

一把印度紫檀木的龙头二胡刘师傅做了整整20天,这是音乐学院的一名教授花12000元找刘师傅定做的。这把精美的二胡刘师傅买紫檀木就花去7000元,加上蟒蛇皮等,材料费就要9000元。20天刘师傅也就挣3000元手工费。把玩着这把就要被主人取走的紫檀木龙头二胡,刘师傅有点舍不得,每做完一把琴后他会对这把琴产生感情,刘师傅说:“琴做完后都舍不得卖,但为了生活只好如此。”刘师傅一年能做十多把琴,每天最多的活计是修琴。

刘师傅17岁跟着师傅学木工,师傅是木雕高手,他聪明好学,从师傅那儿传承了一手好手艺,偶尔的机会刘师傅帮村里的戏班子修二胡,渐渐迷上了修琴、做琴。慢慢有了一点名气,白水县剧团及邻县澄城,蒲城,洛川县剧团的乐器坏了也找他修理,后来就摸索着制作二胡、板胡等乐器。也没有老师,就琢磨着做。结果越做越好,成了专业的做琴师傅。

2000年,刘师傅的儿子亡故,儿媳改嫁,刘师傅听不惯村里人的“闲话”,带着老伴和不满2岁的孙子离开白水老家来西安谋生。来西安后,先在乐器店打了3年工,专业从事板胡、二胡、三弦、琵琶、月琴等民族乐器的制作与修理,当年一个月500元的工钱仅能维持祖孙三人的温饱,后来乐器店关门停业,积累了一定顾客群的刘师傅开始自立门户制作二胡。因为手艺好,刘师傅在民乐制作圈子有了自己的声誉。刘师傅说:“凭手艺,能把孙子养成人我就满足了。”

刘师傅想把自己做二胡的绝活传给孙子,但孙子不喜欢二胡,孙子喜欢的是电脑和网络。65岁的刘师傅犯起了难,手工制作的二胡利润低、成本高、经久耐用,却鲜有人愿意学习这项手艺,这也使得传统乐器手工制作技艺难以传承。

刘师傅向相关部门提交了《手工二胡制作传承5年计划》。刘师傅找了几十年也没有找到一本手工制作二胡的书,他想写一本制作二胡的书。只有小学文化的刘师傅说:“写书,我只能口述,得请人记录,请人画图。”刘师傅更想办班带些徒弟,好将这门手艺传承下去。

有了计划,没有钱,就没法去实现,刘师傅焦急地说:“要是有人能提供一间免费教室,我就可以找些学生,免费教他们做二胡。”非物质文化遗产的传承人刘师傅肩上多了一份沉甸甸的使命感。

文/图 魏永贤

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书