本版导读

秦岭北麓的“地球把脉人”

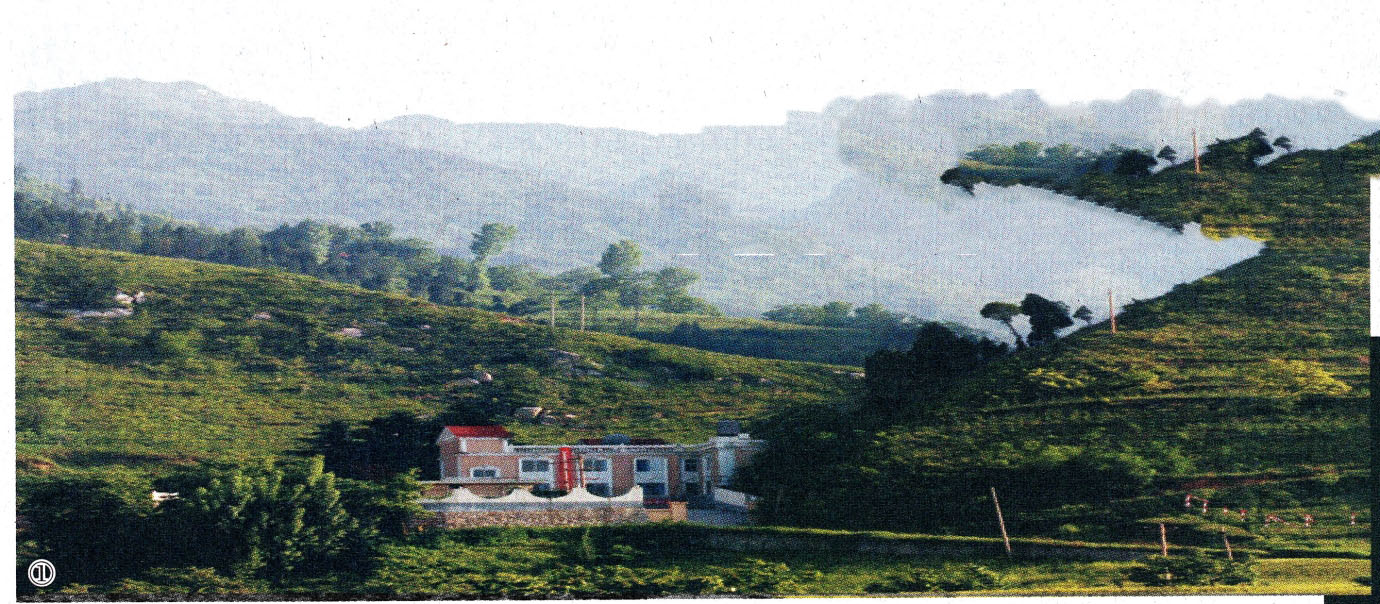

①这栋建在秦岭北麓天子峪峪口西面山坡上的欧式建筑风格小楼就是西安地震台。它测震位居我国中部,台基条件好,干扰背景较小,记录地震数量多,在全国同类台站中处于领先水平。

②纵横交错的山洞地下埋着监测地震前兆的水管仪。

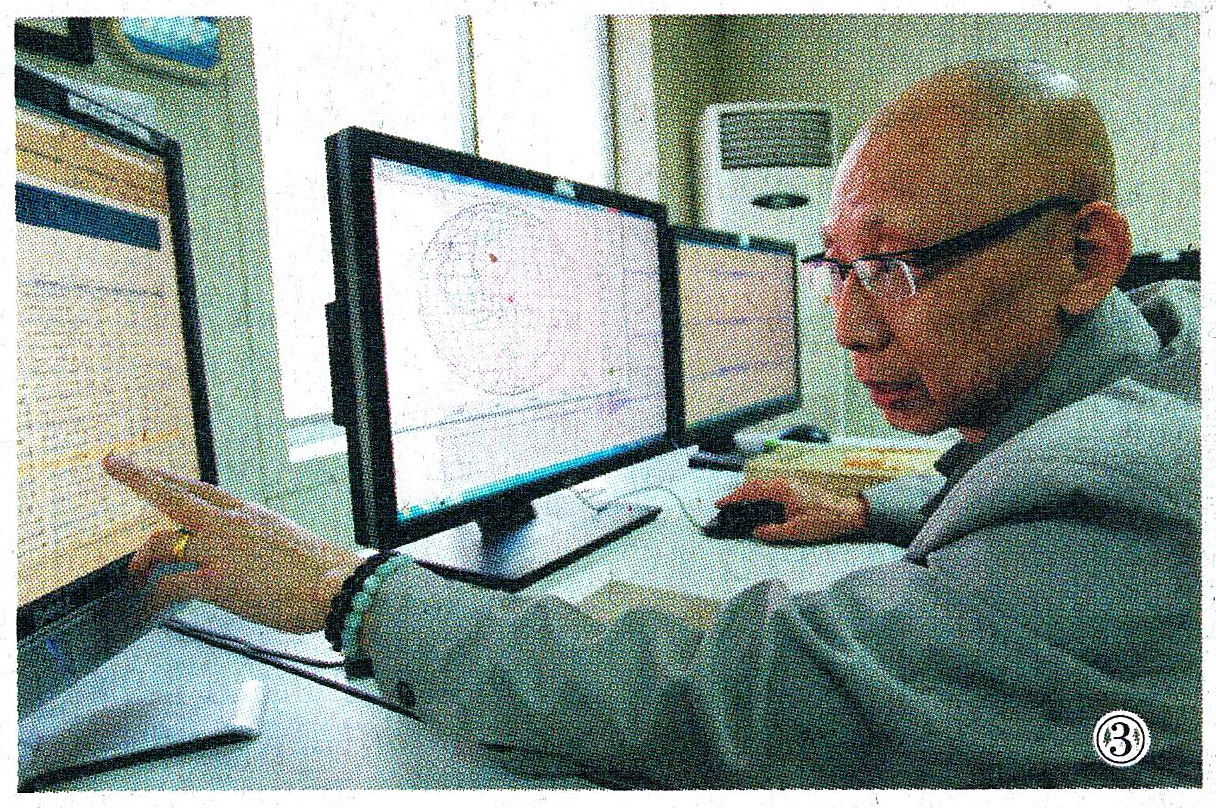

③59岁的高级工程师刘超紧盯着电脑屏幕上的地震波曲线,从这些不断变化的曲线里,他很快就能知道地球上任何地方发生的地震。

④马世虎在菜地上除草、种菜。

⑤院子里只能勉强放下一个篮球架,工作间隙年轻人常常会在这儿打篮球。

近日,笔者走进秦岭北麓的天子峪,探访西安地震台,用镜头记录被称为“地球把脉人”的地震监测员们。

从外表看,这栋建在西面山坡上的欧式建筑很像一幢别墅。小楼一层东侧是计算机房,西侧和山体连成一体,数个山洞里放置着测震、地震前兆观测等设备。二层是地震科普知识展示区。

这个始建于1953年的地震台,是我国建国后首批建设的10个地震台站之一,也是陕西省境内第一个地震台站,目前有14名工作人员。

在测震室的机房里,59岁的高级工程师刘超紧盯着电脑屏幕上的地震波曲线,从这些不断变化的曲线里,刘工很快就能知道地球上任何地方发生的地震。

1975年,刘超通过招工进入西安地震台后,就没有离开过这里,从模拟地震记录仪到数字地震记录仪,刘工在自己的岗位上第一时间看到了1976年唐山大地震和2008年汶川大地震。

在二楼会议室,刘超给笔者看了当年唐山大地震西安地震台513强震仪的熏烟记录图复制品。刘工说:“当时国内地震台站较少,全国只有西安、兰州、成都、攀枝花四个地震台站完整记录了这次地震事件。这份地震记录图纸是非常珍贵的科技档案资料,有着很高的科学研究价值。原图作为重要档案永久保存在地震局档案室。”

5·12汶川地震,刘超正在机房值班,警报响了,看着振幅巨大的地震波曲线,刘工说:“当时真有点慌了,但职业要求我们必须冷静,大家分工合作,分析计算,7分钟后就将监测到的震源经纬度、震级等地震参数上报到了国家地震台网中心。”

今年40岁的马世虎是西安地震台台长,因家在宝鸡,一个月只能回一次家。他和妻子曾在宝鸡同守一个地震站,被称为“夫妻站”。

马世虎说:“有些游客看着我们工作的欧式小楼,觉得这和度假一样。但要是真来这儿工作,就会体验到这里的寂寞。有些队员工作了几年后,话都不太爱说了。我们14人,分组在这儿值守,5天一轮换,吃的都是从西安带来的,生活很不方便。”

对于地震台的建设发展,马世虎很欣慰,在技术装备方面,西安台的仪器设备多次更新换代,测震已经实现数字化观测,装备有国际上先进的CDSN数字化地震仪器,测震观测质量多次被评为全国前三名,全省第一名,在全国同类台站中处于领先水平。

魏永贤 摄影报道

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书