本版导读

“十一”黄金周运行14年旅游市场增了8.7倍 人均消费只增40%

1999年国务院公布《全国年节及纪念日放假办法》,决定从2000年起将春节、“五一”、“十一”的休息时间与前后双休日拼接,形成7天小长假。14年里,黄金周的运行情况如何?

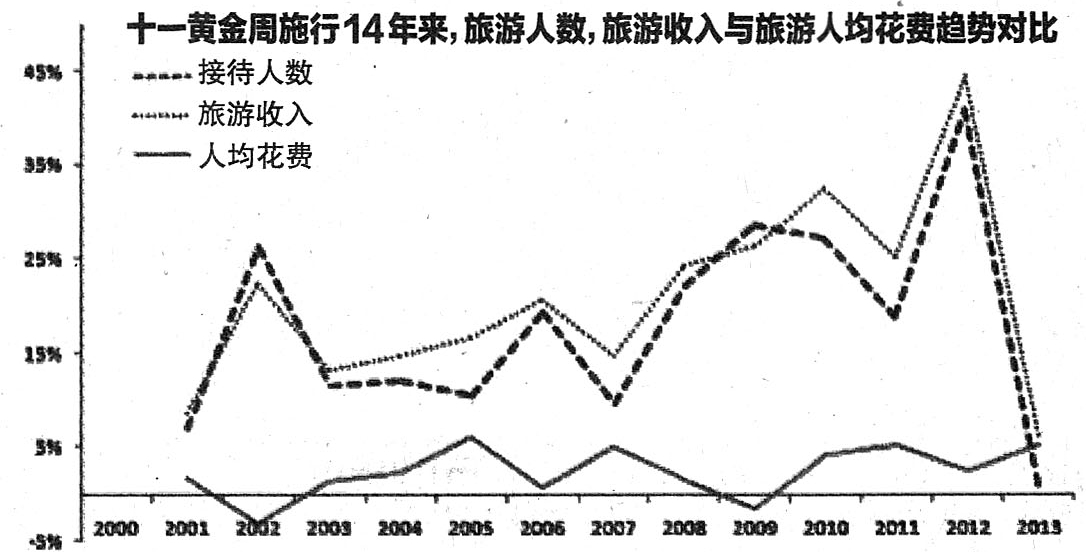

根据全国假日办历年公开发布的假日旅游统计报告,历年“十一”黄金周全国接待游客数量一直呈递增趋势,14年间增长了6.2倍。2012年“十一”黄金周前夕,国务院发布了关于重大节假日高速公路免收小型客车通行费的通知,进一步助推了节假日旅游出行的火爆。当年,“十一”黄金周游客数量在2011年3.02亿人次的基础上,暴涨40.9%,达到4.25亿人次。然而在2013年,“十一”旅游市场突然降温,游客数量仅增长了300万人次,增速突降至0.7%。

在旅游人数快速增长的同时,黄金周旅游收入也在不断增加。相比于2000年,2013年“十一”黄金周旅游收入增长了8.7倍。2000年,“十一”黄金周旅游收入为230亿元,之后的几年中,旅游收入一直以高速增长。2012年,在旅游人数突增的推动下,“十一”黄金周旅游收入增长率达到了史无前例的44.4%,一举突破2000亿元,达到2105亿元。但2013年,由于旅游人数增长乏力,旅游收入增长仅6.1%,为2233亿元。

黄金周出现的目的之一,在于发展假日经济,通过在节假日期间集中购物消费,带动供给增加,以促进市场繁荣和经济发展。然而,与游客人数与旅游收入高速增长的情况不同,“十一”黄金周运行14年来,其人均旅游消费水平的增长却相对乏力。

分析发现,2000~2013年,“十一”黄金周人均旅游消费的增长速度远低于旅游人数和旅游收入的增长速度。2013年,“十一”黄金周人均旅游消费额为522元人民币,仅为2000年(384元人民币)的1.4倍,即只比2000年增长了40%。

有分析认为,“黄金周”这种假日经济形式对国民经济特别是旅游业的推动并不明显。不仅如此,由于大量游客扎堆儿,黄金周也开始显示出了种种弊端,首当其冲的就是交通问题。与此同时,“十一”黄金周中,许多景区也因超负荷运转而导致治安事件频发。2012年10月2日,华山景区就曾因没有提前向游客发布“预警”,滞留上万名游客。

随着黄金周所存在弊端的日益凸显,社会上出现了关于取消黄金周,落实带薪休假的呼声。然而现实中,带薪休假的落实一直是一个不可回避的大难题。未来,随着公众休息休假权利意识的进一步觉醒,黄金周是去是留、假日制度如何改革,将是考验政府执政能力的一个重大课题。

(冯杰 向楠)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书