再思儒学:回归“仁”与“礼”的统一

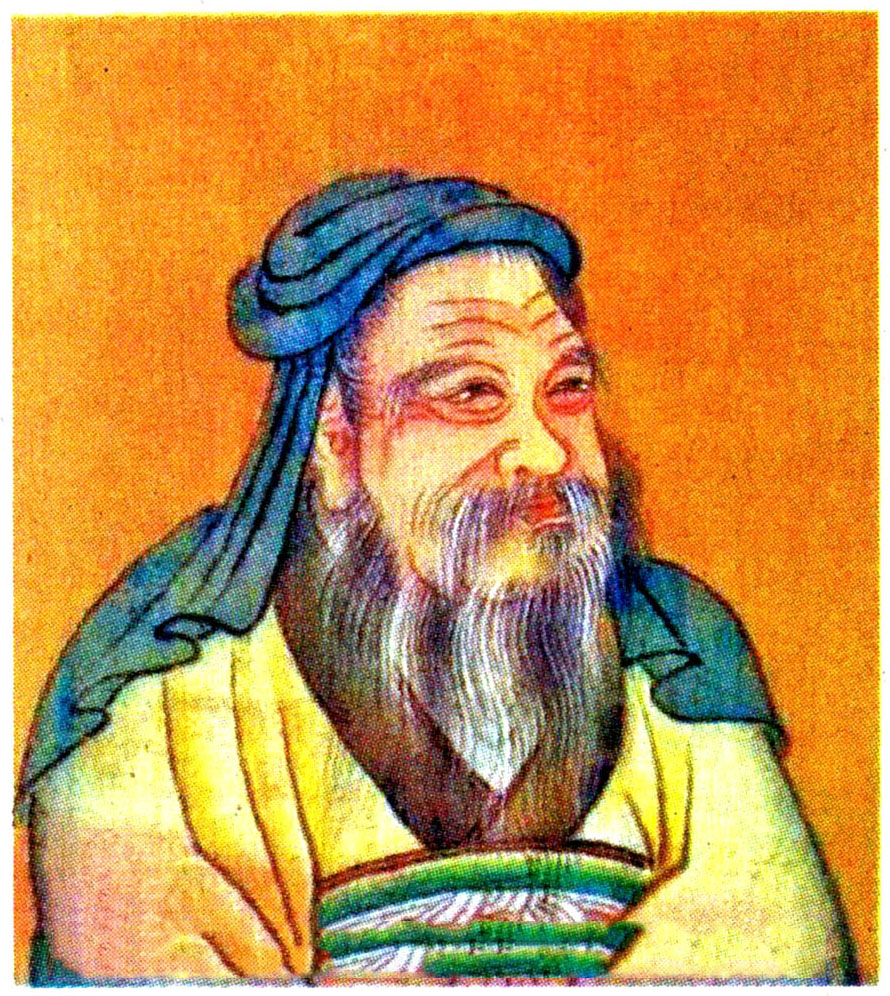

周公最重要的文化贡献是制礼作乐

儒学无疑可以从不同的方面加以理解,但从本源的层面看,其核心则可追溯到周孔之道。“周”“孔”分别指周公和孔子。周公最重要的文化贡献是制礼作乐,比较而言,孔子的思想内容,首先与“仁”的观念相联系。尽管“仁”作为文字在孔子以前已出现,但真正赋予“仁”以深沉而丰富的价值意义者,则是孔子。

周孔之道或周孔之教中的“周”,更多地代表了原初儒学中“礼”的观念,“孔”则主要关乎儒学中“仁”的思想。可以说,正是“仁”和“礼”的统一,构成了本然形态的儒学之核心。

作为儒学核心观念,“仁”表现为普遍的价值原则,并与内在的精神世界相涉。“礼”可以视为引导社会生活及社会行为的基本准则;作为社会体制,“礼”则具体化为各种社会的组织形式,包括政治制度。

从具体的文化意义来看,“仁”作为普遍的价值原则,主要侧重于把人和物区分开。从早期的人禽之辩开始,儒学便关注于人之所以为人、人区别于其他存在的内在价值。较之“仁”注重于人与物之别,“礼”更多地关乎文与野之分。“文”表现为广义的文明形态,“野”则隐喻前文明的存在方式,文野之别的实质指向,在于由野(前文明)而文(走向文明)。“仁”肯定人的内在价值,而“礼”则涉及实现这种价值的方式,包括旨在使人有序生存与合理行动的社会体制和社会规范。

从仁与礼本身的关系看,二者之间更多地呈现相关性和互渗性,后者同时构成了儒学的原初观念。

然而,在儒学尔后的演化过程中,其原初形态经历了一个分化过程。今天,当我们重新审视儒学之时,面对的突出问题便是如何扬弃“仁”和“礼”的分离。扬弃“仁”和“礼”的分化,从另一角度看,也就是由孔孟之道,回到周孔之道,这一意义上的回归,意味着在更高的历史层面上达到“仁”和“礼”的统一。

回归“仁”和“礼”的统一,并非简单的历史复归,它的前提之一是“仁”和“礼”本身的具体化。就“仁”而言,其本然的价值指向在于区分人与物,由此突显人之为人的存在价值。今天,人依然面临如何避免物化的问题,在广义的形态下,这种物化表现为器物、权力、资本对人的限定。科技的发展,使当代社会趋向于技术专制:从日常生活到更广的社会领域,技术愈来愈影响、支配乃至控制人的知与行。权力的不适当膨胀,使人的自主性逐渐失落。资本的扩展,则使人成为金钱、商品的附庸。当权力、资本、技术相互结合时,人往往更容易趋向于广义的物化。以此为背景,“仁”在当代的具体化,首先便意味着通过抑制以上的物化趋向而避免对人的存在价值的漠视。

就人本身而言,“仁”的具体化过程需要考虑的重要方面之一,是关注德性和能力的统一。德性规定了能力作用的价值方向,能力则赋予德性以现实力量。德性与能力的统一,表现为自由的人格。

从“仁”和“礼”的关系看,两者的统一首先表现为自由人格和现实规范的统一。自由人格体现了人的价值目的和自主性,现实规范为人的生活和行为提供了普遍的引导。自由人格与现实规范的相互制约,构成了“仁”与“礼”在现代走向统一的具体表现形态之一。

以权利的关注为核心,正义固然担保了社会的公正运行,但权利蕴含界限,并以确认个体差异为前提,前者容易导向于个体间的分离,后者则可能引向形式的平等、实质的不平等,如果仅仅注重权利,则社会便难以避免如上发展趋向。另一方面,以社会成员的凝聚、共处为关注之点,和谐固然避免了社会的分离和冲突,但在“天下一体”的形式下,个体往往易于被消融在社会共同体之中。和谐与正义内含的如上问题,使正义优先于和谐或和谐高于正义,都难以避免各自的偏向。相对于此,“仁”与“礼”本身各自渗入了个体与社会的两重向度,这种内在的两重性从本源的层面赋予个体与社会的统一以内在的可能,后者进一步指向和谐与正义的统一,并由此为社会生活走向健全的形态提供了历史的前提。 □杨国荣

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书