鲁迅曾离诺贝尔文学奖很近

刘半农受高本汉之托推荐

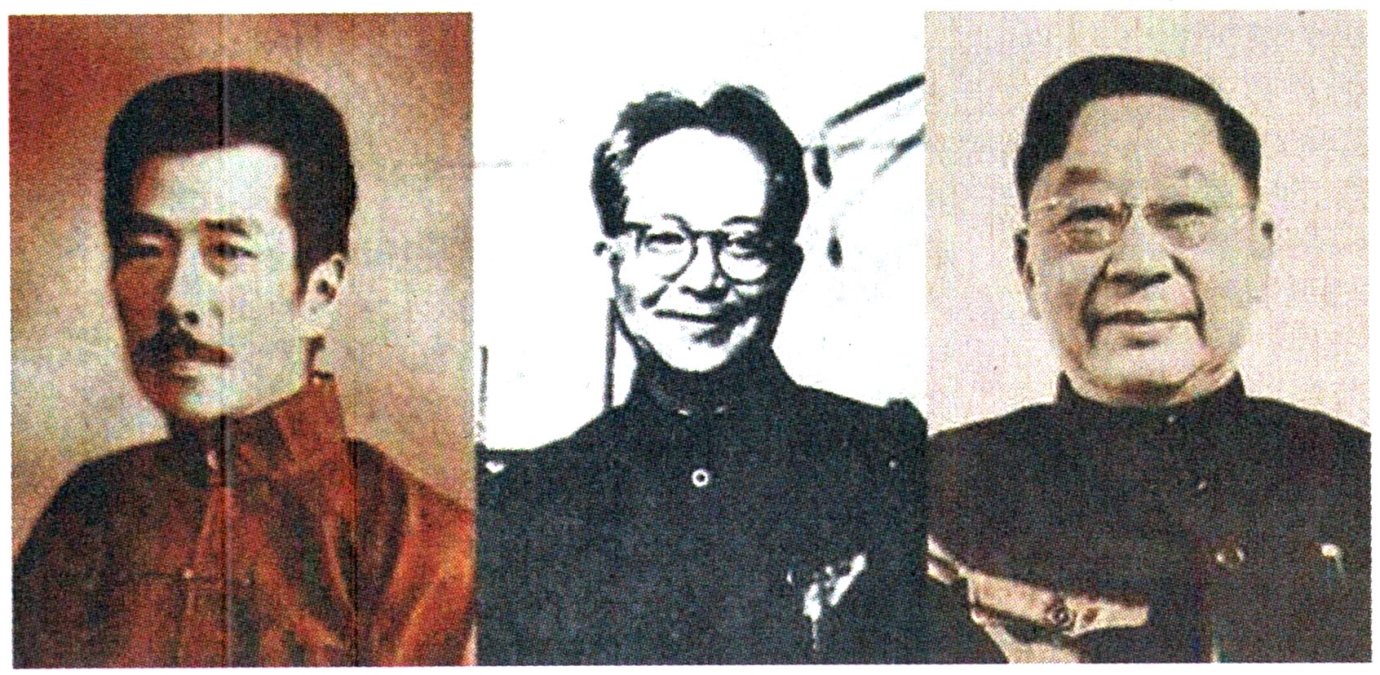

曾受到诺贝尔文学奖评委会关注的中国作家:鲁迅、沈从文、老舍

鲁迅1927年9月25日致台静农信中,有五段文字涉及到诺贝尔奖金。关键的几句话是:“九月十七日来信收到了。请你转致半农先生,我感谢他的好意,为我,为中国。但我很抱歉,我不愿如此。诺贝尔赏金,梁启超自然不配,我也不配,要拿这钱,还欠努力……倘因为黄色脸皮人,格外优待从宽,反足以长中国人的虚荣心,以为真可与别国大作家比肩了,结果将很坏。”

从上述引文来看,刘半农曾提议鲁迅参评诺贝尔奖。鲁迅谢绝了这一好意,既出于自谦(“我不配”),也出于自励(“倘这事成功而从此不再动笔,对不起人;倘再写,也许变了翰林文字,一无可观了。”)。

刘半农是中国人,并不是诺贝尔奖的评委。那么,究竟是谁提名鲁迅为诺贝尔奖的候选人呢?

据魏建功的一篇回忆录《忆三十年代的鲁迅先生》:“刘半农托付静农这件事,我还在场。这一件事情的发动是由于瑞典人斯文赫定的关系。斯文赫定名义上是个瑞典地理学家,实际上是在我国大西北做侦探工作为帝国主义服务的‘学者’。就在一九二六、二七的当儿,他通过瑞典公使向北京政府交涉,要做飞渡蒙古新疆沙漠地区的‘科学考查旅行’。

那时国内正是大革命前夕,北京政府是保护不了本国主权的。斯文赫定的要求被留在北京的大学方面以及其它方面的文化人士听到了,就向当时政府表示了意见:要作科学考查旅行必须有中国学者参加,否则不能允许他的要求。

这样就成立了一个‘西北科学考查团’,北京大学的教授们是对斯文赫定谈判的负责中心,担任着常务工作的就是刘半农教授。斯文赫定是拿瑞典诺贝尔奖金的华冕来取悦中国学者是一份现成的人情,刘半农向先生动议就是斯文赫定给他谈后的事。

这一段经过回想起来,鲁迅先生的回信不仅仅表示自己的谦虚,实在还严正而又坚决地拒绝了帝国主义分子斯文赫定的‘诱惑’。”(原载《文艺报》1956年19号)

1989年秋,笔者有幸在台北拜访了时年87岁的台静农先生。他回忆说:“1927年9月中旬,魏建功先生在北京中山公园举行订婚宴,北大同人刘半农、钱玄同等都前往祝贺。席间半农把我叫出去,说在北大任教的瑞典人斯文·赫定是诺贝尔奖金的评委之一,他想为中国作家争取一个名额。当时有人积极为梁启超活动,半农以为不妥,他觉得鲁迅才是理想的候选人。但是,半农先生快人快语,口无遮拦,他怕碰鲁迅的钉子,便嘱我出面函商。”

2002年6月下旬,笔者去美国哥伦比亚大学访学。无意中读到瑞典学院院士、诺贝尔文学奖评委马悦然的一篇讲稿《瑞典学院和诺贝尔文学奖》。文章提供了“鲁迅参评诺贝尔奖”的新资料:

“瑞典学院从来不征询任何候选人的意见,他是否愿意接受文学奖。作为瑞典学院院士的斯文赫定,1924年从北京给我尊敬的老师高本汉写过一封信,请他推荐一位合适的候选人。

在回信中,高本汉提及中国前些年发生的社会与政治变动,然后讨论了一些学者如梁启超、章太炎和胡适在其中扮演的角色。当谈及这些学者在他们中国本土背景的重要性的时候,高本汉非常怀疑西方人会欣赏他们的著作。他补充说,就他看来,中国还没有产生任何卓越的作家。

高本汉的信写于1924年的12月。他在那个时候还没有读过1923年鲁迅发表的《呐喊》或闻一多同年发表的《红烛》一类作品。

高本汉的信中还说他要给正在法国的一位年轻的北京大学的教授写一封信,问他能不能推荐一位优秀的中国作家。那位年轻的教授就是刘半农。可惜刘半农先生给高本汉写的回信遗失了。可是刘半农没有忘记高本汉委托他的事。”(香港《时报月刊》,2001年2月号)

马悦然的文章再次证明,无论是斯文·赫定或高本汉,他们谁都没有提名鲁迅作为诺贝尔奖金的候选人。提名鲁迅的是刘半农,他之所以推荐鲁迅系受瑞典著名汉学家高本汉之托。

鲁迅不是诺贝尔奖的正式候选人,但这丝毫不影响他在中外文坛的崇高地位。

中国现代文学史上的著名作品因为没有及时译为外文,大多不能被外国读者了解,只有老舍在上个世纪60年代曾被几位法国汉学家提名为诺贝尔文学奖候选人。只有沈从文于1987年真正进入了候选人的终审名单。由于诺贝尔奖不授予已故人士,而沈从文于1988年去世,因而最终未能得到当年的文学奖。

至于鲁迅,马悦然说:“我自己认为鲁迅先生的《呐喊》和《彷徨》是具有非常强的创造性的作品。如果20年代有人把这两部短篇小说集译成外文,鲁迅肯定会被推荐为候选人,也许还会获奖。” □陈漱渝

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书