本版导读

回归公益 打造职工文化新阵地

——西安市工人文化宫深化改革纪实

曾经“金灿灿”的招牌

曾经,工人文化宫像一块“金灿灿”的招牌,挂在几代人记忆的最深处。在那里,留下了许多人童年的笑声、少年的想往、青年的活力。在那里,记录着职工群众的快乐和热情。

据《西安工会志》记载,上世纪五六十年代,西安市总工会根据全市厂矿职工分布情况,建设了8家工人文化宫,分别是纺织城、边家村、土门、小寨、胡家庙、环城西路、城区、西安市工人文化宫。不少人回想起当年的工人文化宫,最深的印象就是——门庭若市。

但自1983年起,全国工人文化宫体制发生了转变,全部从全额拨款单位自然过渡为差额拨款事业单位。由于各工人文化宫发展不均衡,经济收入时多时少,导致硬件投入跟不上,大都靠收房租维持“生计”,很多文化功能逐渐弱化,甚至丧失。在全国,工人文化宫逐渐式微。

面对沉甸甸的历史问题、复杂多变的现实情况,工人文化宫走到了发展的山坡上,怎么办?改革势在必行,不进则退。

“改,就改彻底一点!”

2008年,西安市总工会安排两个调研小组,分赴北京、上海、广州等多个城市进行职工公益活动开展情况调研,拟定了实施办法。按照确保工会资产保值增值和工人文化宫职工队伍稳定的总体要求,坚持机构、编制、职工人数、财政投入“四不增加”,对边家村、纺织城等8个工人文化宫从“机构重组、资产剥离、事业统管”三个方面进行改革。

在这次改革中,西安市总工会将原来的8家工人文化宫整合为4家。把资源集中在纺织城、边家村、土门、小寨4家工人文化宫上,提升他们开展公益文化活动的整体能力和水平。

同时,成立了西安市总工会建强实业有限责任公司,采取“划转、代管、委托经营”的方式,全面负责合并后的工人文化宫资产运营,用资产收益反哺公益文化支出。

“通过改革,对工人文化宫经营性资产进行渐进剥离,让他们不再担心吃饭问题,从而有精力、有能力开展更多职工喜闻乐见的活动。”西安市总工会副主席冯增权说。 (下转四版)

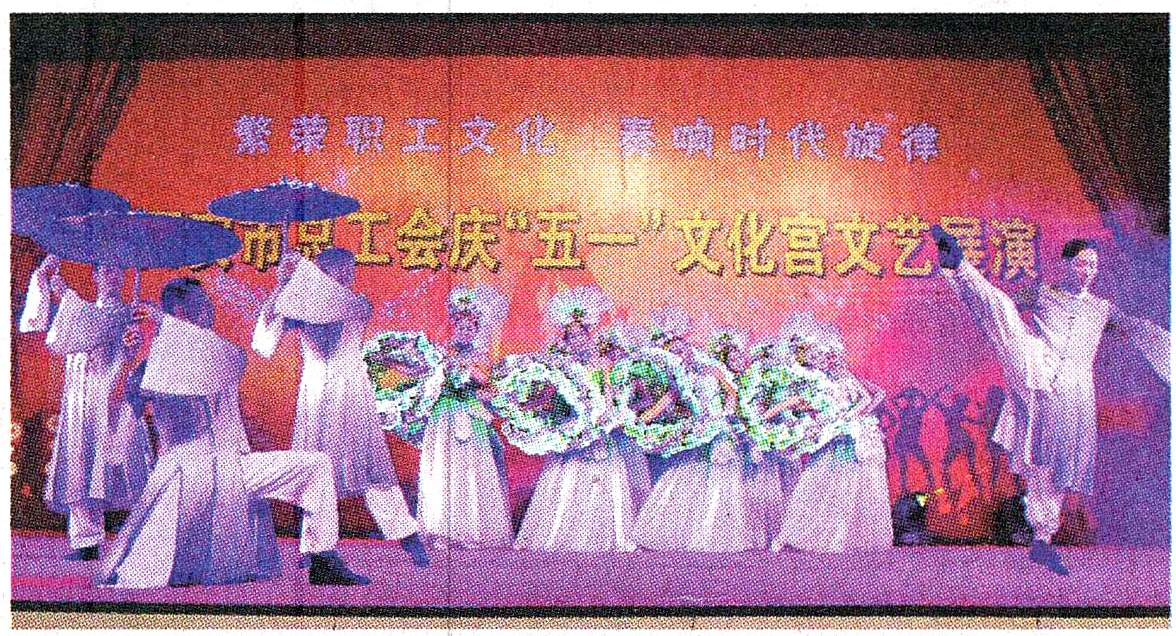

西安市总在边家村工人文化宫影剧院举办庆“五一”工人文化宫文艺展演。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书