古代教育种种

9月开学季即将到来,疯玩了一个暑假的孩子们也要准备回归校园了。那么,古人上学是不是也有寒暑假?一年是不是分两学期呢?

春秋时期开始“文化下乡”

明朝初年南京就有2919所小学

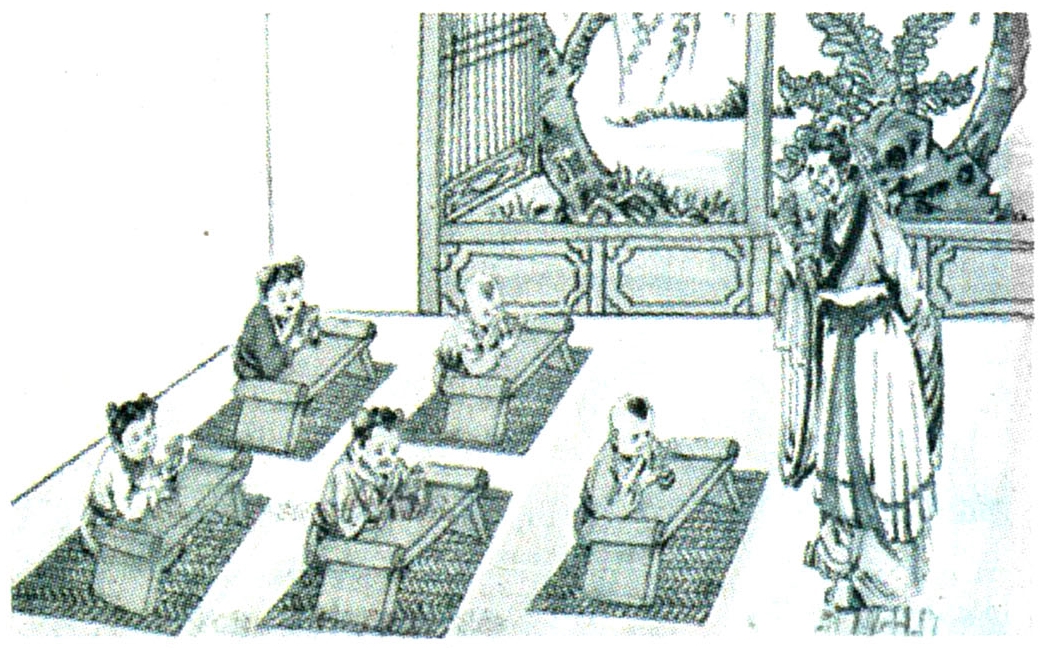

中国是世界上最早建立学校的国家之一,“校”和“庠”就是我国最早出现的教育机构。我们现在称呼的“小学”,在古代被归于启蒙教育,也叫“蒙学”,承担蒙学教育的机构一般是私塾。

私学从春秋时期就出现了,当时社会动荡,官学衰微,一些文化官员就携带着文化典籍和礼乐器走向下层,这便是私学的开端。到了宋元时期,官方也开始注重启蒙教育,在各乡镇设立了“社学”这一机构。元代,政府规定以50家为一社,每社设立学校一所,农闲时就让子弟入学读书。明清时期,政府沿袭了这一制度,在各地建立社学,数目相当多。据统计,明洪武年间,仅南京设置的小学数量就达2919所之多。

除了社学,还有义学、村塾、族塾、坐馆等启蒙教育场所。其中义学有官办也有民办,一般是地方官员或乡绅出资兴办,入学的都是贫困子弟,不用学费;村塾、族塾就是一个村或一个大家族举办的;坐馆、教馆则是有钱人家聘老师给自家孩子或亲友孩子上学,《红楼梦》里贾宝玉、薛蟠等人所上的学校就属于坐馆性质。

百姓有受教育的权利

8岁孩子若不上学,父亲要受罚

明朝对社学的入学年龄规定:“民间幼童十五以下者。”入学时不需要考试,招生数额也没有限制。有些地区对儿童入学会采取强制性措施,如规定:“民间子弟八岁不就学者,罚其父兄。”到清朝时,一般入学年龄为七八岁以上,十五岁以下。

古代学生,除了刚入学时要举行“开笔破蒙”礼仪外,正式上学后,每隔一段时间,还要举行祭拜圣人的礼仪。从唐代开始,祭拜孔子和儒家圣人的习俗就被制度化了。

学生入学后要遵守各种学校规定。比如学校会设立“功过簿”,记录学生的表现。古代小学生也要面临各种考试,有月考、期中考、期末考。比如在明代,沈鲤就制定了这样一份课程表,除了正常的授书、习字外,还有“每月朔望考试”,“每岁腊月望日总考”,就是说月初和月中都要考试,每年的十二月十五(望日)那天还要“年终考”。

基本教材为“三百千千”

重文轻理,数学被认为是副课

在古代,“礼、乐、射、御、书、数”这六艺是必学的内容,只不过古代重文轻理,把仕途作为读书人唯一出路,因此,数学、音乐等课程就显得不重要了。

启蒙教育中,最多的教学内容还是识字、作文,当时的识字教材普遍都是《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《千家诗》等,简称“三百千千”。识字、作文之余,学生还要适当学习经、史、历、算等知识,兼习当朝律令以及冠、婚、丧、祭等礼仪。此外,古代小学课堂也会教音乐、射箭等课程。

放假模式五花八门

有的每月放1天,有的年末才休

古代小学教育,也注重劳逸结合,但那时没有寒暑假之说,假期也没有现在多。

如明代的小学,每个月只有谒圣这天放假。而到了清代,每个学校会有不同的上学时间和放假规定。比如清代人唐鉴所办的义学,规定每年自正月十五开学,一直到腊月十日才散馆。

清末,一位传教士就这样批评中国教育:“中国人对正规的学校规章制度的概念是很模糊的……准时上课几乎是不可能的,上课、下课也没有固定的时间。”

一直到清末引进西方的教学制度,这一现象才有所缓解。比如清末重臣张百熙主持制定了中国近代第一个学制“壬寅学制”,对小学、中学、大学的学制都进行了详细的修订。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书