奋力谱写新时代追赶超越新篇章

千方百计办好民生实事

党的十九大报告提出,“必须多谋民生之利、多解民生之忧,在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展”,我省各级政府以十九大精神要求为指引,多措并举,多形式、多渠道推动民生工程不断向前,在新时代奋力谱写追赶超越新篇章。

“三结合”养老模式让老年人老有所养

一大早,陕西瑞泉居家养老中心的服务人员常磊和明明就准时来到了西北大学家属区,他们是来给学校的曲老师家做服务的。

对于这两个服务人员来说,今天的主要任务是整理家务和给曲老师按摩。曲老师今年84岁,是西北大学的退休教授,八年前由于中风导致行动不便,常年需要人照顾护理,他的爱人孔老师今年也已经77岁了,孩子们又住得较远不能及时照料。于是,两位老人就选择了这家养老中心的居家养老模式。孔老师表示:“有病需要看病的时候,挂号、拿车送、护理,这些服务他们都有。”

居家养老,指的是以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠,为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要服务内容的养老模式。如今,曲老师和孔老师老两口选择居家养老这种模式已经有三年了,每周服务人员都会上门两三次,其余时间,老两口也可以到居家养老中心去唱歌、听讲座、做理疗,不想做饭了还可以选择送餐服务。

笔者了解到,目前,曲老师和孔老师老两口加入的这家居家养老机构,在省内共设置了32个社区智慧居家养老服务站点,为近12万老年人提供服务。他们以15分钟车程服务圈为半径,通过大数据智慧化管理,把每位老人的家庭、健康、喜好等基本情况全都录入数据库,可以为老人们提供送餐、陪医、跑腿、关怀陪伴和紧急救助等一系列服务。

除了社区居家养老这种养老模式,还有不少人选择了机构养老。而一些兼具医院功能,能够提供较高水平的医护服务的养老机构格外受到老人们的欢迎。

笔者来到春晖医养昆明湖生态老年公寓采访时,86岁的郭景云老人正和她的伙伴们排练自己编写的歌曲。因为身体原因,郭景云老人今年开始住进了这家专业养老机构。不同于以前在家时的形单影只,在养老机构,她认识了一批像她这个年龄的老人,大家在一起经常练歌、打牌、拉家常,生活非常丰富。

对郭景云老人来说,住在这家养老机构除了能认识很多朋友以外,还有一个最大的好处,就是这家养老机构的一层二层都是医院。一旦老人身体不适,医生可以在最短的时间内到房间来问诊,如果突发急症,老人也能够立刻入院急救,实现了“医养结合”。

据统计,截至目前,我省共建成运营各类养老机构8821个,开展医养结合的养老机构222家,养老服务站点基本做到社区全覆盖。下一步,我省将继续加快推进医养结合发展,今年省民政厅将会同省卫计委支持培育50个医养结合养老机构,确保50%的养老机构、20%的社区居家养老服务机构开展医疗卫生服务,增强失能、半失能老年人医疗养老能力。

随着我省探索的医与养结合、机构与居家结合、养老与公共医疗服务结合等“三结合”养老模式渐成体系,日臻完善,将让更多老年人不仅老有所养,而且生活得有滋有味。 (赵明 张鑫)

我省建立产业脱贫技术服务110指挥体系

本报讯(吴莎莎)笔者日前从省农业厅了解到,为扎实开展产业扶贫技术服务工作,我省建立了省、市、县三级产业脱贫技术服务110指挥体系。该指挥体系主要负责协调调度贫困户技术服务工作,24小时运转,公开接收村级和贫困户个人技术需求,指令农民教育培训机构尽快落实,完成指导任务。

据了解,该指挥体系实行层级管理制度,省、市、县分级成立产业脱贫技术服务110指挥中心,指挥中心由各级农业行政主管部门组建,挂牌运行。指挥中心设置指挥1至2名,主要负责指挥中心运行工作;设置调度3至6名,具体负责接收指令、跟踪问效和信息收集工作。

据悉,陕西省产业脱贫技术服务110指挥体系已于10月15日正式运行。该指挥体系的建立,将实现技术培训向技术服务转变、课堂培训向实训转变、专家指导向综合服务转变,确保需要产业扶持的贫困户技术服务全覆盖。

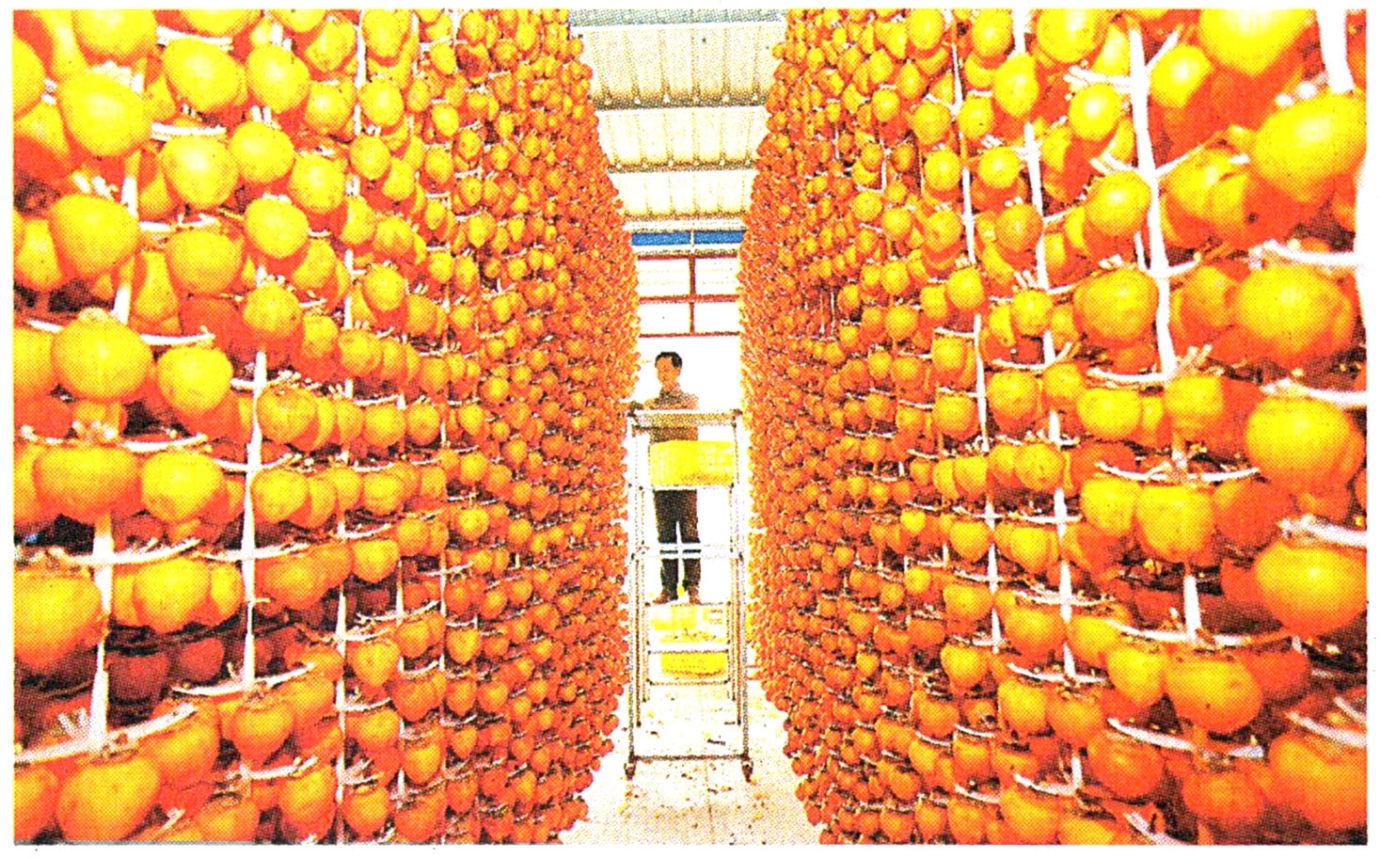

10月29日,在富平县山臻柿子种植专业合作社,村民正忙着挂柿子。

近年来,富平县采取“龙头企业(合作社)+贫困户”模式,把千家万户的自主经营转变为有组织、有分工的产业化经营模式,形成产业链,带动更多的群众脱贫。目前,全县柿子总面积达到13万亩,年产鲜柿5万吨,加工柿饼1万吨,总产值6.5亿元,已有2100多户贫困户依托柿子产业实现了脱贫。

通讯员 崔正博 摄

近日,宁陕县总工会联合县政协机关、团县委组成志愿服务小分队前往宁陕县筒车湾镇敬老院,开展了志愿服务活动。大家齐动手,给老人们包饺子,陪老人们拉家常,还为130名老人送去了过冬棉鞋。

通讯员 罗有涛 唐娟 摄

西安:低收入家庭子女考上大学最低资助5000元

本报讯(张蓉)西安市政府近日出台《改善城市困难群众生活实施方案》(以下简称《方案》)。明确将“城市特困人员、城市最低生活保障对象和城市低收入对象”列为重点帮扶范围。对城市低保家庭中的70及70周岁以上老年人、儿童、重度残疾人、丧失劳动能力的重病患者、单亲家庭中的未成年人等7类人员,按照西安市低保标准再增发20%至70%的补助金。

《方案》还将解决困难群众在住房、医疗、教育、就业等方面的现实困难。加强临时救助工作,对因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭和个人,及时给予不超过10000元的临时救助资金;扩大医疗救助定点医院范围,城市特困人员患者个人自费部分全部由医疗救助资金负担;加大教育资助力度,城市低收入家庭子女当年参加普通高考被大学录取的,本科生给予一次性资助7000元,大专生给予一次性资助5000元。残疾学生考取高中,包括中专和技校在内,给予—次性资助3000元。

中低收入群众“居者有其屋”不是梦

今年64岁的唐汉文是西安市碑林区更新社区的一位老住户,他居住的地方属于碑林区年代最为久远的棚户区之一,不仅周围环境差,门前道路狭窄,而且屋里终年见不到阳光。“在这里住了四五十年了,实在是受够了,外面下大雨操心屋里漏。外面天晴了,里面还是阴的。”唐汉文说。

今年,唐汉文家的房子被纳入到了西安市碑林区八仙宫片区棚户区改造项目,原址将被改造成商业街区,涉及搬迁的居民有500多户。为了让被拆迁的居民尽快住进新房,当地政府决定采用货币化安置的方式。就在被拆迁户签订协议动迁期间,党的十九大在北京召开,并且提出“加快建立多主体供给,多渠道保障、租购并举的制度”,让大家更加坚定了信心。

西安市东关地区综合改造管理委员会办公室副主任苗海洋说:“我们采取以资金买团购房,以货币化安置的方式,给他们买成团购房安置。我们通过棚户区改造以及道路的修建,把他们的居住环境进行了大幅度的提升。”

根据补偿协议,将来唐汉文能够住进将近80平米的新房。最近,他就要收拾东西,准备和其他居民一起搬家。而八仙宫片区棚户区将被改造建设成为长乐健康小镇。

采访中笔者了解到,八仙宫片区棚户区改造项目只是我省棚户区改造的一个缩影。截至今年9月底,我省棚户区改造新开工22.79万套,占年度任务的100.5%,已提前3个月完成年度目标任务;棚改货币安置17.47万套,货币化安置率达到了76.64%。

如果说西安市碑林区的唐汉文是通过政府的棚户区改造、货币化安置即将实现住房梦,那么石泉县后柳镇的村民张远兵则已经是真真切切享受到了保障房带来的实惠。今年43岁的张远兵几年前和妻子离婚,为了照顾在县城上学的孩子,只好把家搬到县城,自己边打工边照顾孩子,而租房子成了他最大的烦恼。

后来,通过别人介绍,张远兵了解到像他这样的进城务工人员也可以享受到石泉县的公租房政策,于是,两年前张远兵通过申请,住进了石泉县的红岩保障房小区。“我现在住的两室一厅的房子,面积55.7平方米,每月租金两块六毛八一平方米,一年下来租金总共也就是一千八百多块钱。”张远兵对新房很满意。

在红岩保障房小区笔者看到,这里不仅有留守儿童校外活动中心,还有健身器材、文化广场等各类便民设施,考虑到居住在这里的都是低收入群众,小区还特意引进了平价超市。石泉县红岩保障房小区管理中心主任吴嫦娥解释道:“平价超市,就是它的商品价位比市场价低百分之零点三,因为超市的房租是低价位的。”

除了各项硬件设施,困难群众入住保障房小区后,还可以享受到免费技能培训、就业指导、医疗保健、物品采购和留守儿童、妇女、老人关爱等一系列社会公共服务,而实施这些措施的出发点,就是想让困难群众不光有地方住,还要住得更舒心、更便利。 (王伟民 王建)

10月30日,在西安市莲湖区养老服务中心,义工们前来看望这里的老人。他们为老人准备了香蕉、蜜桔及舒适的抱枕,老人们个个喜笑颜开。

通讯员

陈飞波 摄

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书