本版导读

街坊

□李世营

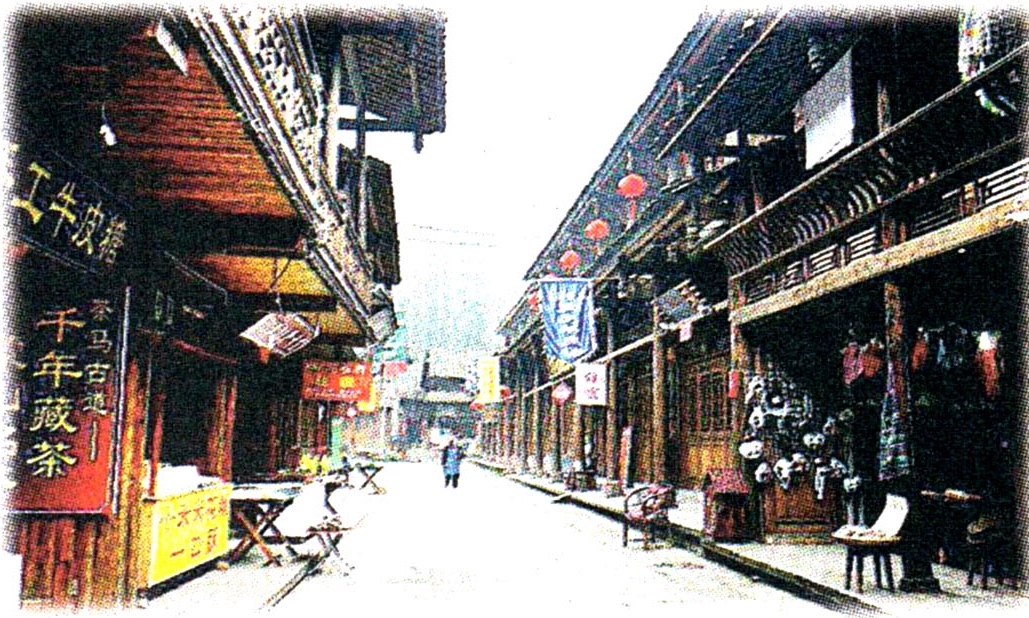

老街的小巷窄窄的、长长的,廊檐接着廊檐,家家院落起起伏伏,错落有致。

巷子的深处有这么两户人家,一家是胖婶,一家是老焉。

胖婶在巷子口东侧搭个帘蓬,铁桶煨个火炉,置办了一个烧饼铺,做起了烧饼。胖婶做出来的烧饼又薄又脆,焦香爽口,小巷的老街坊们都喜欢吃。老焉,自家责任田里种植蔬菜,在巷子口西侧摆了个小菜摊,一杆老秤,一秤就是几十年。

每天老焉回家,在对面的胖婶烧饼铺,给老伴带上两个烧饼。老焉的老伴,早已吃惯了胖婶烧饼熟悉的味道。老焉的蔬菜,便宜、份量足。每天收工,胖婶一定会秤上一二斤。

胖婶和老焉的老伴,是街坊上的老姐妹,就是性子不和,一个直桶子,一个辣婆子,吵一阵,闹一阵,好一阵,在巷子里闹腾了好些年。

前几天,一件鸡毛蒜皮小事,惹得胖婶和老焉老伴又闹掰了。

这一次,正赶上老焉儿媳妇生孩子,老焉老伴去了上海。

老伴走了,老焉倒省下了烧饼钱。胖婶因为老焉的菜价格便宜,又近在家门口,不买真不划算。

胖婶就是胖婶,买起菜来仍不示弱。每次收工回家,走到老焉的菜摊前,斜着老焉,捡捡挑挑一大把菜就上秤。老焉的眼老眯着笑,手扶着秤杆子厥得高高的。胖婶丝毫不领情,用手直点老焉的头:“老焉呀老焉,别人都用电子秤,你还用这老秤糊弄人。你这秤头,明显不够数。”临走,胖婶还要顺手拿一小把菜。老焉还是一脸笑:“大妹子,自家田种的,再送你些!”说完,又给胖婶递上一把菜。

老焉习惯成自然,每天卖菜,都要等到胖婶收工时来捎上一把。

后来有一天,不等胖婶收工,老焉就先收起菜摊奔向胖婶的烧饼铺,还提来一大兜子蔬菜:“大妹子,儿子刚刚打来电话,老伴突发脑溢血,在医院已经昏迷了两天。今晚我就坐高铁赶去上海了。这几天,菜是顾不上卖了。这一兜菜,足够你吃上几天。吃完了,菜田里还长得旺着呢,得空你去摘!”

胖婶一愣,手中正做的烧饼“啪”地掉到了地上,眼圈立马红了:“咋?我老姐平日身体硬朗朗的……”

老焉放下菜,起身就要走,却被胖婶一把拽住,然后匆匆跑进里间,再转身出来,手上就多了两沓钱,硬塞给老焉:“这几年,你给儿子置新房,娶媳妇,手头不宽裕,这是两万块,给老姐的救命钱!”老焉眼一热,谢过胖婶,抽身急着往家赶。

老焉迈腿刚走几步,胖婶忽又记起一件事,朝着老焉的背影喊:“老焉,等等。”忙不迭装起一袋子烧饼追上去,拍着袋子里鼓囊囊的烧饼对老焉说:“多少年了,老姐最喜欢尝这一口。晚上去上海,记着带上它,我老姐,保准吃得上!”

胖婶的嗓子亮,话还没落音,就风一样弥漫了整个小巷。长长的巷子里,一下子变得安静下来,静谧得只剩下烧饼香味。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书