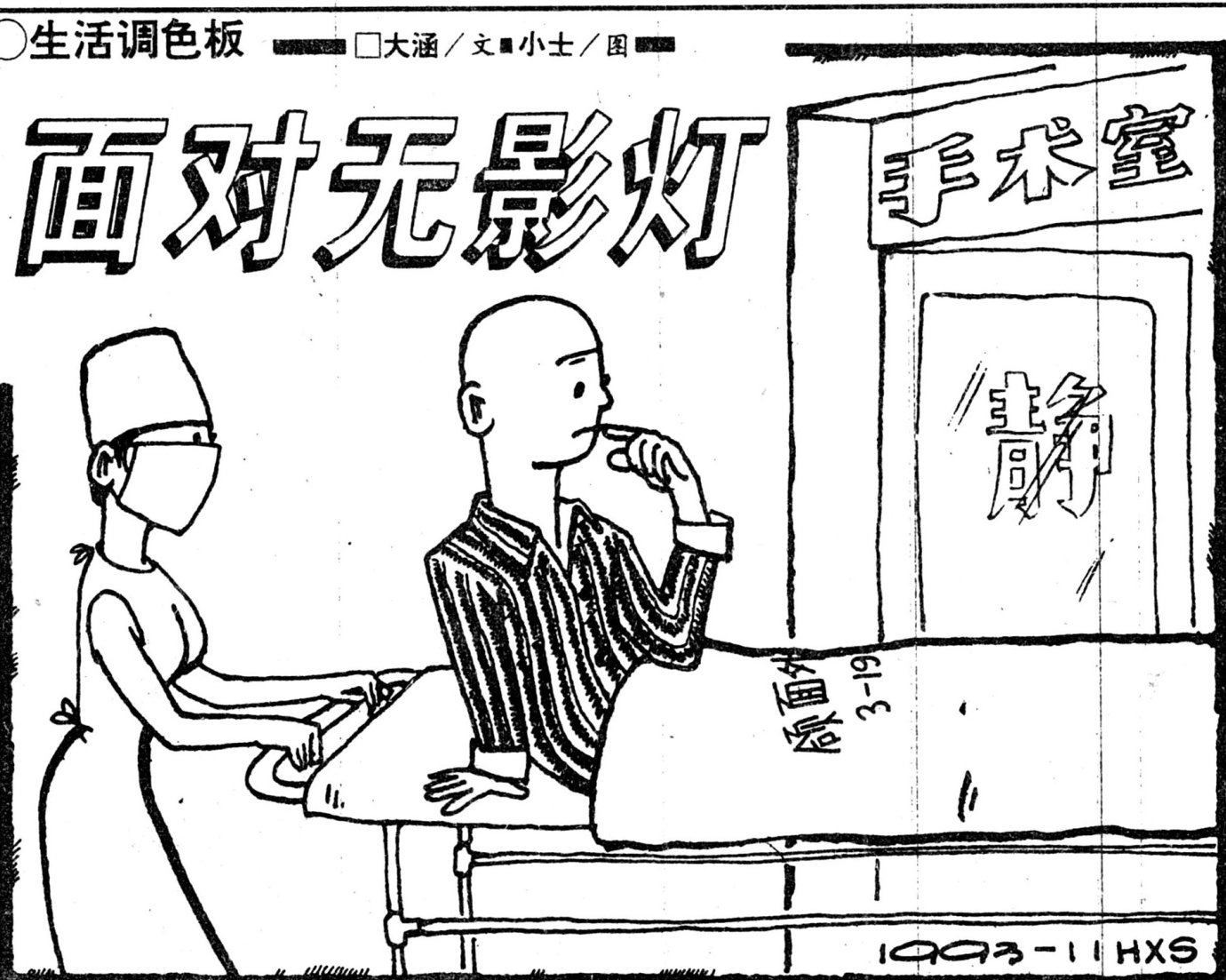

面对无影灯

大涵/文 小士/图

手术室在顶楼。那天安排了七台手术,我是第一个被推进去的,出来是倒数第二。

这家部队医院闻名遐迩规矩很严,被子要叠得跟营房里的一样。我因此学会了军大衣那种特殊的叠法每天演练数遍,生出一股我是一个兵的自豪。这里不准病人自己走到手术室去即使你的毛病跟四肢一点关系没有。早上8点,手术室的护士推着车子在病房门口叫“19床!”我闻声而起。其实我3点才睡着5点就醒了,换好那套刚消过毒的条纹病号服,正处于一颗红心两种准备的良好状态中。 全病区的病员几乎都站在楼道里,这是每次手术前的一种风景。在颌面外科住院和开刀是同一意思。乖乖躺到小车上,大伙为我盖好被子拎起我脱下的“里根”旅游鞋且口中念念有词。我忽然感到气氛不对忙坐起来说:“各位请稍等,要是取出牛黄狗宝来咱们一起发财!”

因为左腮腺区那个伴我多年的疙瘩当了病人实在是没有想到的事。要住院要手术挺吓人的,于是对家人对同事一律保密,只说是“下工地”去了。在手术通知单上签字的是最铁的朋友,那单子上列出七八条“可能的意外”,轻则口眼歪斜重则不言而喻,朋友说别怕这是例行公事。

电梯嗡嗡作响,开电梯的小姑娘今天特严肃。没见到朋友来心里空落落的,后来知道这天早晨好几个路口堵车连出租车也无可奈何。电梯升到顶层,手术室那么大一尘不染,弥漫着紫外线消毒灯发现的臭氧味。医生护士戴着蓝色的帽子和口罩分不出男女来,我突然想世界上最有权威的就是他们。我被推进尽头左侧的5室,里边并排两张手术台。

脱光上衣躺好,肩下加了垫子使腮腺区暴露无遗。此刻邻台的病人也到了,年轻帅气的脸上透着恐惧。我递话过去:“哥们别怕。都这会儿怕也白怕!”手术室荡起笑声,我抓紧时机得意了一下。硕大的无影灯啪一声打开,蓝莹莹的光泻下来,我闭上眼睛。消毒,冰凉的棉球散发着我不认识的气味在脸上头上一遍遍涂抹。人院时办理登记的护士说“这病人备皮备得真标准”,我知道“备皮”是指手术前刮干净手术部位的毛发一类。其实剃光头是自己的一贯爱好,各级领导对此深感不解,没想到因此被护士夸了一句。手术巾一块块盖到身上脸上,输液针头插进左脚;两只袜子集中到右脚上。眼睛睁开只看到一片模糊的白色,感到躯体正往一处深邃的地方遁去。这仅仅是感觉,这次手术是“局麻”,完全可以和医生聊天。

手术刀从耳根下划进皮肤,有一种极为微妙的声音。广东籍的老教授说:“切深些!”这是位瘦小的老头,和一位大名鼎鼎的音乐指挥家同姓同名。他穿着军装到病房来时让我感到无限信赖尽管那只是一套文职军的制服。主刀是他年轻的学生,教授不断说出很多术语,总干、分枝、下颌角……我大致听出要切下来的东西恰好在面神经最密集的地方。能感到切开的皮肤上夹了很多器械而且向两边分开,牵拉感不断往纵深发展,我这才感到脸皮原来是很厚的。

我故作轻松地问现在几点,教授听见就问他的学生用了安定没有,回答是病人情绪很好就没有用,教授认真地说规定用就要用有些病人表面轻松而内心紧张。我思忖教授真神。

时间越来越抽象,我估计两小时过去了因为有痛感袭上来。两手抓紧手术台的边儿忍住不吭一声,跟那种无以名状的感觉抗争。一种巨大的力量在刀口里撕扯你无处躲藏,我清晰地听到教授用力的声音想必是到了关键时刻。有人使劲握了一下我的右手我问拿出来了吗没人回答。我终于说了声“疼”,教授说你忍一下给你一针杜冷丁并对他的学生说这种手术最好考虑全麻。话音未落,一种腾云驾雾的感觉从脚底向上弥散,人象浮在天上,飘飘欲仙昏昏欲眠。但手术部位的感觉太强烈了无法入睡,耽误的极可能是个上好的梦。

总算听到教授一声:“缝!”

揭去脸上的手术巾我坐起来,绷带一圈圈往头上脸上缠,这叫“加压包扎”。迫不及待地问“切下来的东西呢?”答“拿去化验了。”又问“左腮腺不是也切掉一块吗?”答“扔了。”心中怅然,自己身上长的东西,分别之前让看一下呀!

雪白的瓷砖墙上,电子钟显示着11:40。电梯降到三楼,朋友一脸焦急地等在那里。

静静躺了三天,每日看着1500毫升液体一滴滴输进静脉。方便成了最不方便的事情,亏了朋友大度豁达。眼光所及全是白色,只有搭在床头的浅绿色毛巾象一片柔柔的常青藤叶子,散发着淡淡的法兰西香皂味。思维在此刻活跃异常,往事一件件涌上来象是放映一部早年间拍摄的黑白纪录片。奇怪的是上了一次手术台以后,再想什么事都透着宽容,想起每个朋友都觉得可亲可爱,射进病房的那缕秋日的阳光也特别明媚,一切都显得随心如意。

三天以后医生对我说:“放心吧,良性肿瘤。”我开始穿着病号服象模象样地在楼下踱步,心说你这不是装孙子吗玩什么深沉!每日心甘情愿地灌五顿流食想着活着就很好。

真的,手术前那些很看重的东西现在一想都没多大意思。从这个意义上说,早就应该有这么一个机会面对无影灯。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书