多兵种结合的大型军阵

徐卫民

秦始皇兵马俑二号坑位于一号俑坑以北,三号俑坑以东,占地面积约六千平方米,是考古工作者1976年发现的。经过1976、1977年的钻探和局部试掘,发现二号坑是一个由步兵、车兵、骑兵结合的曲尺型军阵。

二号俑坑可谓秦俑坑中的精华,在军队阵容、兵种、武士俑的神态及姿势等方面都较一、三号坑复杂、特殊。其军阵由四个独立的单元组成。一是由跪式和立式步兵俑组成的弓弩小方阵;二是由64乘驷马战车组成的车兵方阵;三是由19乘车和百余件随车步兵组成的车步混合兵阵;四是由116个骑兵及鞍马组成的骑兵方阵。从而形成大阵包小阵,阵中有阵,可分可合的壮观场面,充分反映出秦始皇时军事力量的强大和统一全国的赫赫威势。

弓弩步兵俑阵位于二号坑东北角突出的部分。俑群呈方阵,由表里两部分组成,其中心是8列160个跪射俑,两侧是6列84个丁字步站立的袍俑,东西两端分别站着60和40个丁字步站立的袍俑和甲俑。两端和两侧两立射俑组成这一小阵之表,把跪射俑围在里面。跪俑持弓,立俑执弩,跪俑为里,立俑为表。这是古代弓弩兵作战的写实表现。因为弓是随张即射的兵器,张弓后难于持久,弩是蓄积弹力伺机发射的复合装置,具有穿坚摧锐的威力。然而,这两种兵器都做不到连续射击,装矢需要时间,因而只有把弓弩兵集中于一阵,前后相次,形成后面射击时前无立兵,张而复出,射而复入,轮番发射,矢如雨下,才能给对方以有力的打击。

车兵位于二号坑的右侧,有战车8列,每列8乘,共64乘。每乘车上有铠甲武士3人,一为驭手,一为车左,一为车右。战车阵占二号坑面积的一半多,说明当时战车在作战中仍有重要的作用。

在车兵方阵以北,还有车、步兵混合编列的军阵,共三列,每列六辆战车,车后均配备有步兵若干。

骑兵的出现是古代兵种的一大革命,是古代战争发展的新阶段。二号坑中骑兵阵列,反映出秦时骑兵在作战中的作用越来越大。秦素有善养马的传统,秦穆公时已有“畴骑五千”,二号坑的骑兵已可独立行动。共有骑兵116组,骑士站在马的左边,右手引缰,四组一排。骑士头戴小皮帽,衣着紧束,脚穿长靴,体魄健壮,身高均在一米八以上。

二号坑兵种的配置是建立在各兵种战斗特长基础上的。步兵的机动性强,灵活易变;车兵用于“陷坚阵,要强敌,遮走北”;骑兵则擅长“踵败军,绝粮道,击便寇”。三者的编列适应了战国以来战场地域扩大,适应在不同地形作战的需要。正如《孙膑兵法·八阵》讲的“易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩”。三者的有机配合可以克服各自的不足,从而扬长避短,发挥整体威力。

总而言之,二号坑的军阵特殊,兵种多,武士形象多样,它提供给人们一幅生动的秦代军阵图谱,是研究秦军事史的宝贵资料。

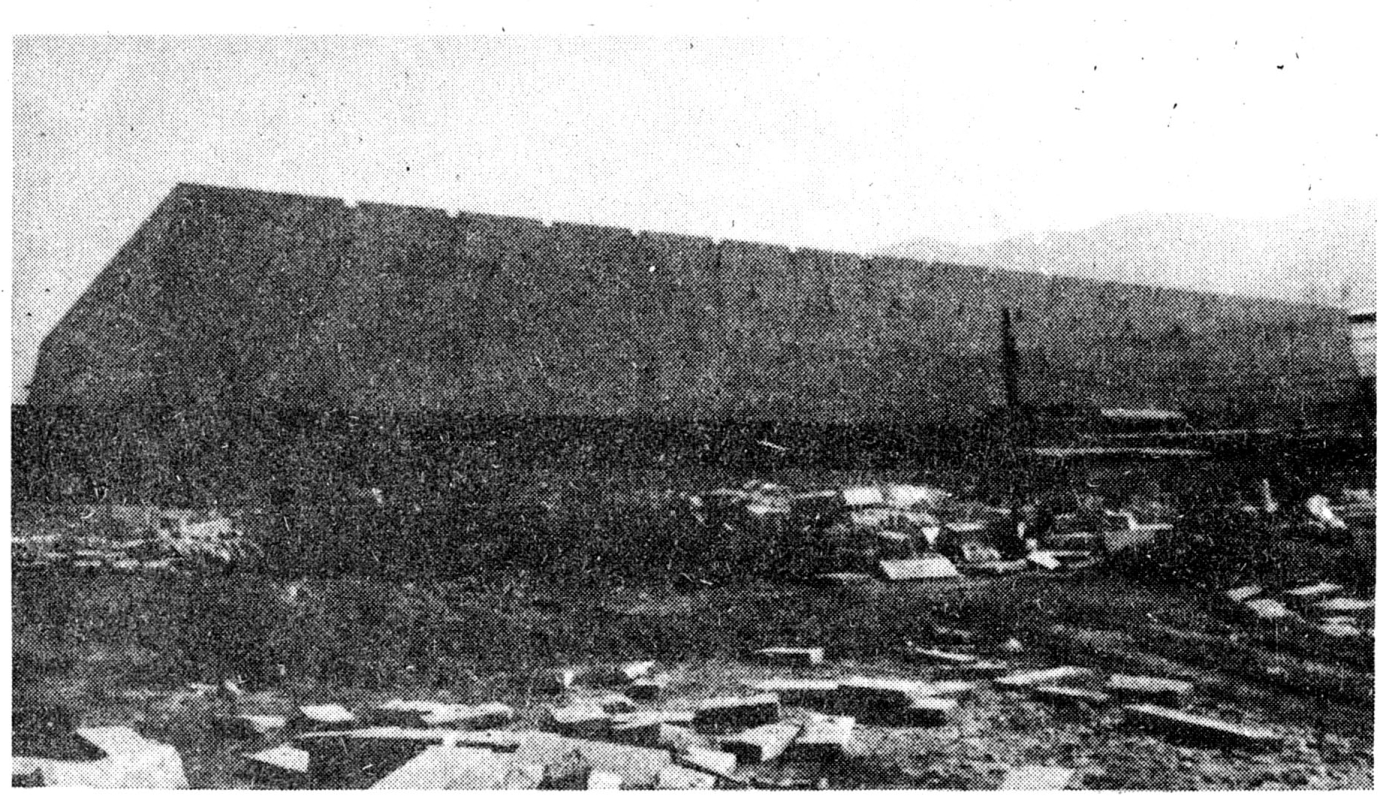

秦俑二号坑博物馆外貌

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书