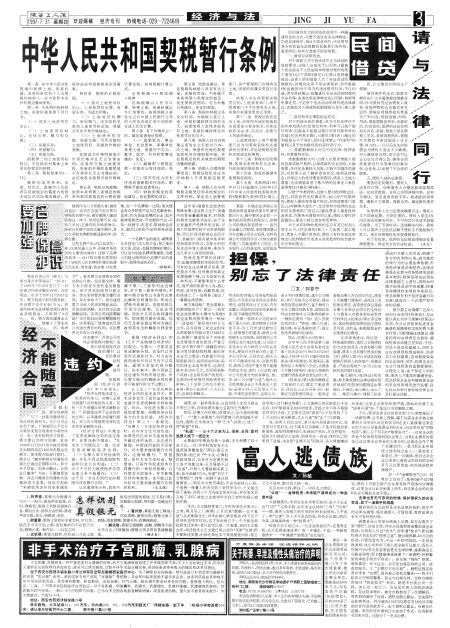

担保,别忘了法律责任

文/刘百宁

近年来,随着社会经济的持续发展,企业投入生产、流通中的资金量越来越多,对贷款的需求也就更为迫切,由于企业普遍资产负债率相当高,可用于作抵押的财产自然受到限制,所以担保贷款就应运而生了。金融部门越来越多地采取担保放款的形式,但新生的担保活动毕竟不甚成熟,难免生出几多令人深思的困惑。

担保本是严肃的法律行为,起着保障债权实现的作用。可有的企业法律意识淡漠、责任观念不强、信用意识和商业伦理道德下降,认为担保只是一种形式,不需要承担什么责任。视严肃的担保为儿戏,随心所欲,盲目担保,自酿苦酒,给担保涂上了一层阴影,演出了一幕幕法律悲剧。

南方某造纸厂是全国最大的新闻纸生产厂家之一,在深化企业改革的大潮中与其他5家企业联合投资筹办一纸板厂,该造纸厂除投资1700万元之外,还为其他三家企业担保从两家银行贷款10笔计2683万元。纸板厂建成后由于市场变化及管理方面的原因,严重亏损,后不得不停产。接踵而来的是10笔贷款陆续到期,被担保企业无力偿还,贷款银行向法院提起诉讼,法院依法判决,追究担保企业连带责任,还清贷款本息4300万元。否则面临帐户冻结,企业将有停产的危机,全国200多家报刊用纸将受到影响,几千名职工的生活将无着落,事态引起政府、人大的关注,出面协调解决。

某县一乡镇企业供销公司因流动资金紧缺向银行申请贷款50万元,银行要求企业找一户能负起担保责任的保证人。供销公司经理找到老同学——县汽车运输公司经理,该经理同意以汽车运输公司名义担保。岂料供销公司贷款到手后,生铁生意却作砸了,贷款逾期无力偿还。无奈银行上诉到县法院,法院依法判决拍卖供销公司房屋和场地偿还,不足部分由担保企业承担责任。法院判决公正无私,汽车运输公司临街的24间房屋被拍卖,用于清偿连带债务。再看一家钢木公司是如何做了冤大头的。某市物资公司资金不足,向工行申请贷款20万元。按照银行的要求,物资公司找钢木公司担保,当时钢木公司经理正在外地谈生意,公司会计仅凭本公司与物资公司有业务关系,便盲目在担保合同上盖了本公司印章。合同约定,钢木公司不可撤销担保书。贷款到期后,物资公司因严重亏损不能履约偿还本息。银行上诉法院,钢木公司经理方知担保事宜。借、贷、保三方对薄“公堂”,钢木公司经理提出会计不具备法人资格,盖章担保公司经理并不知晓,不承担连带责任。法院认为,会计平时保管印章,属于公司授权,其行为视为公司授权,理应承担连带法律责任。鉴于物资公司无力偿还贷款本息,法院依法判决扣收钢木公司桑塔纳轿车一辆抵还债务。“啥!别人贷款扣我的车!”经理一跳三尺高,跳归跳,车还是被扣收了,谁让你没弄清啥叫担保呢。

那么,究竟什么叫担保?

由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于1995年6月30日通过,1995年10月1日施行的《担保法》第6条规定,所谓保证,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。

《担保法》第16条明确规定了担保的方式,落实了保证责任。保证的力式有两种:即一般保证与连带责任保证。一般保证是指当事人在合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。《担保法》第21条还规定,保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

从法律角度说,保证是一种普通的债权。债权人实现债权的方式比较灵活,当债务履行期届满,债务人没有履行债务的能力时,债权人既可以申请法院强制执行担保人的房地产、机械设备、产成品等财产,也可以由法院扣划其银行存款。

毫无疑问,《担保法》的实施,标志着我国的法律法规对经济活动中的担保问题规定由零散的、不规范、难以操作,走向了统一、规范与集中,理顺了担保活动中当事人的关系,明确了各方的权利和义务,成为规范担保行为的主要法律依据。市场经济就是法制经济,法律法规是企业参与市场经济活动的基本准则,担保活动也必须在法律基础之上进行。因而如何拨开担保活动中的迷雾,恢复其保障债权实现的本来面目,使其朝着有利于经济金融方向发展,就成为一个必须严肃对待的问题。

银行要主动请缨广泛深入地向社会宣传《担保法》,企业要认真扎实学习理解《担保法》实质,充分认识担保促进资金融通和保障债权实现的两个基本作用,不断增强法律意识,绷紧担保的法律责任这根弦,确保担保活动建立在知法、守法、用法不违法的基础上。同时企业应选择那些效益较好、经济实力比较雄厚、信用程度较高的企业担保。另外,担保企业应充分行使担保的监督管理权。从理论上说,由于保证人的担保,债务人才能及时融通资金,因此担保企业应对被担保企业的资金使用情况进行监督,自觉地协助银行督促被担保企业及时偿还贷款。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书