本版导读

路碑

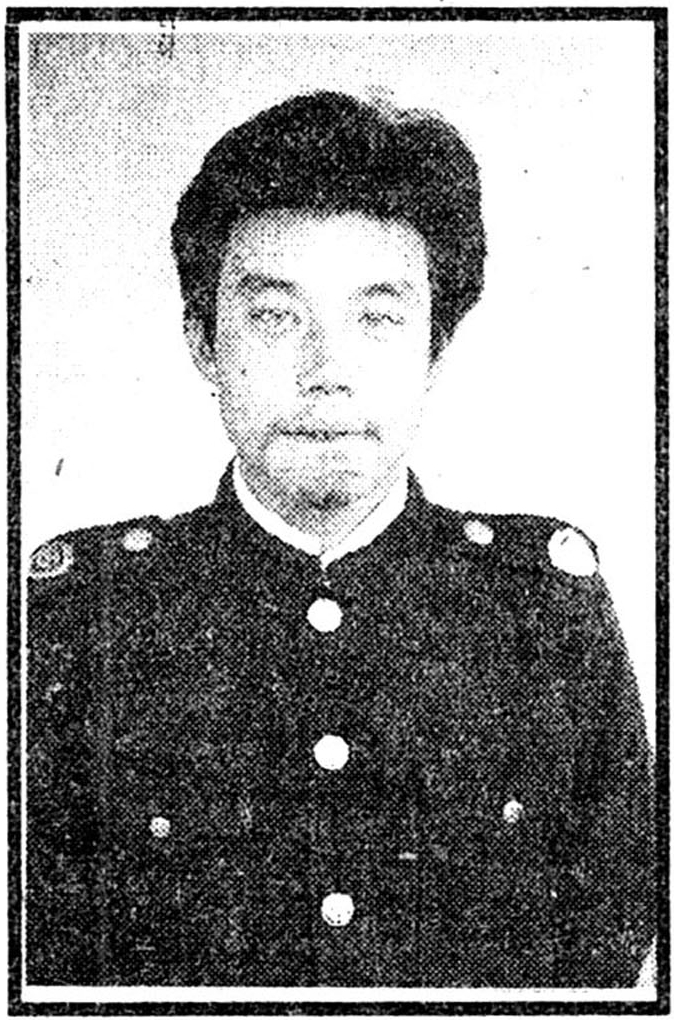

——记因公殉职的省“新长征突击手”、宁强五丁关道班班长杨松斌

通讯员 徐立生 杨新德 本报记者 桂子

倒下是路,立起是碑

——题记

1997年11月16日。

青山凝泪,大路放悲,这是一个令汉中数千养路工痛心疾首的日子。

忙碌了一上午的宁强五丁关道班班长杨松斌正准备与工友收工,一辆飞驰而来的大卡车将杨松斌及他驾驶的停靠路沿的翻斗车撞入山沟。省“新长征突击手”、汉中公路“青年标兵”、“好工人”杨松斌当场遇难……

噩耗传来,震惊四方,人们怎么也无法接受这悲痛的事实。“好人哪,多么好的人啊!这人生的大劫怎能落在杨松斌的身上呢?!”闻讯赶来的领导哭了,群众哭了,工友哭了,过往熟悉的不熟悉的司机哭了,人们声声呼唤,哀声不绝。

追悼会上,白发苍苍的老人赶来了,他们要送送松斌,因为松斌生前给他们的帮助太多太多;体弱的妻子和年幼的孩子赶来了,他们扑向松斌的灵柩,悲切地倾述着无尽的哀思;全段的工友们赶来了,总段的领导赶来了,地方政府的领导赶来了,当地数百名群众自发地赶来了,他们舍不得失去这位好兄弟、好工友、好班长、好同志啊!汉中公路总段党委书记高长庆无限深情地告诉记者:“杨松斌走了,但他的精神不死,松斌的奉献精神永远是我们公路职工的宝贵财富。”年仅36岁的杨松斌倒下了,带走了人们沉沉的哀痛,也留给人们绵绵的追忆……

一个普普通通的养路道班班长,为什么会赢得众多职工这般思念和当地群众这般依恋?3月11日,怀着崇敬的心情,我们驱车专程来到宁强公路段,用心灵去感受,用笔端去追寻杨松斌生前那一件件鲜活感人的生活轨迹。

五丁关道班是宁强公路段条件最艰苦的道班,海拔较高,偏僻闭塞,但杨松斌在这一“扎”下来就是十六载。为了养好这段山区公路,他从山下把妻子儿女接到这艰苦道班一住下来就是八年。在向我们讲述这段往事时,松斌的妻子牟春芳哽咽了:“松斌心里只有别人,就是没有他自己。”逢年过节,他总是让其他工友回家与亲人团聚,自己却坚守岗位,巡路值岗。为了铺筑大面积的油路坑槽,松斌带着全班人马日出而作,日落不息,冒着酷暑高温奋战在施工第一线。手磨出了血泡,汗水浸透了工装,硬是用十字镐和铁锨把这段人见人恼的公路铺筑的平平展展。寒冬时节,高海拔的五丁关便成了冰雪世界。人们即使躲在家中还觉得寒气袭人,而松斌却和工友们坚持早上7点出工,顶风冒雪给公路上撒防滑砂,义务护卫着车辆安全上下山。在备料大干的日子里,松斌带上油盐柴米和被褥吃住在工地,常常是最早出工,最后一个收工。

步入整洁有序的五丁关道班,我们见到了杨松斌昔日的领导、工友张国文、李春斌、赵林峰、陈贵敏、冉进明、赵文秀……谈及“好班长”杨松斌,他们无不泪眼涟涟,争相向我们传诵杨松斌的事迹。1991年底,五丁关道班要创优良化道班,适逢他的儿子重病住院。他仅把家事稍作安排,就在公路上苦干三个月没回家,硬是把“优良化道班”的奖牌扛上了五丁关。1992年7月,褒棋线96k+200处因暴雨发生大塌方,一千多方土石阻塞了交通,南来北往的数百辆车一下子堵在了深山峡谷。杨松斌闻讯后,立即赶往塌方现场。与工友们一道疏导车辆,上山排险,一场与塌方和暴雨搏斗的壮观场面在寂寥的狭谷拉开了。杨松斌脸上沾满了泥水和汗水,浑身上下成了泥人。这时,从市里开会归来的县长路过这里,被松斌和工友的忘我奉献精神所感动,紧紧握着杨松斌的双手,称赞他们是当代愚公和活雷锋。1995年秋季整理路容期间,松斌患了严重的嘴唇血管瘤。他强忍着剧痛,与工友们日夜奋战在工地,直到他连吃饭喝水都十分困难时仍不肯就医。最后在段领导的强制命令和工友的苦苦劝说下,才住进医院动了手术。可病情稍有好转,松斌又风风火火地赶回施工现场与职工们一道大干了起来……

几乎与松斌同时上五丁关道班的陈贵敏,感慨地告诉我们:自从松斌上了五丁关,道班所辖养护的9公里路就成了全段有名的“样板路”、“放心路”。驻地的南沙河乡政府还破例给五丁关道班颁发了“文明单位”匾,地方政府给非管辖的公路系统授匾,这在全省公路系统可能算是头一遭吧!共青团汉中地委还授予我们道班“标兵青年突击队”称号,这些都与好班长松斌的无私奉献息息相关哪!

在五丁关道班驻地,松斌乐于助人的高尚品质和为过往群众排忧解难的故事,最近一个时期更是被人们广为传诵。1994年初秋的一个中午,一辆满载“红塔山”香烟的大货车路过五丁关时突降大雨。因车上篷布破损,司机只好将车停在山顶,手忙脚乱地上车搭盖香烟。恰巧杨松斌巡路途经此地,他不顾倾盆大雨,毅然脱下身上的雨衣交给司机,并赶忙回去拿来自己的床单和塑料布遮盖车顶,避免了30万元的经济损失。当司机感激得拿出200元现金和两条“红塔山”香烟时,杨松斌却说:“如果为了钱和烟,我就不会来帮你了。”说完他拎着铁锨上路排水去了。1996年8月,一辆运载木耳的汽车在路上失火,又是松斌带领工友奋力扑救,为国家挽回了10多万元的经济损失。象这样的事在杨松斌身上到底发生过多少次,连当地群众都说不清了。

道班驻地群众有这样一句“口头禅”:有事有困难,去找杨班长。这是当地群众对杨松斌的信赖和赞许,也是杨松斌十几载如一日为群众热情服务的结果。1993年初,一位外地姑娘因和家人赌气,搭上一辆便车出走。姑娘万没想到在偏僻的山道,司机竟将他强暴了,并被抛在苍凉荒芜的深山。姑娘泣不成声,想一死了之。附近围观的人们虽有同情心,却没有一人上前相助。杨松斌知道后,毫不犹豫地把她领到道班,给她做饭,并送上棉衣。在松斌的耐心开导下,姑娘终于鼓起了生活的信心和勇气。临行前,松斌又拿出自己的工资给姑娘作路费,并亲自把他送上了回家的班车……

房东家的小妹妹不会忘记,一次她被蛇咬伤,是松斌把她亲自送往医院;一位骑车赶路的老伯不会忘记,当他摔伤耳朵不省人事时是松斌把他救了;当地的公安干警不会忘记,是松斌冒着生命危险,协助他们在山林里擒拿手持凶器的4名歹徒;当地的老百姓不会忘记,是松斌一次又一次的为他们排忧解难,甚至挺身而出制止不法分子的无端滋扰……

这一件件、一桩桩发生在杨松斌身上的事仿佛就发生在昨天,还是那么的鲜活,那么的生动,那么的感人心扉。人们在心底里唤着杨松斌的名字,多么希望他能象往日一样奋战在公路养护线上,继续为当地百姓排忧解难。

在清理杨松斌的遗物时,在场的人们眼睛湿润了。这位在公路线上抛洒热血、吃苦流汗十六载的养路工,至死仅存有30多元现金,留给亲人最多的却是一匣子存放整齐的荣誉证书。在宽川乡杨松斌的家中,其73岁的老父杨森喃喃地告诉记者:白发人送黑发人,人生大悲哪!松斌死后群众都来吊唁,甚感痛惜。他生前所作的许多事情,我还是最近才陆续听到的。我为有这样的儿子感到骄傲。

巍巍巴山将铭记这样一位优秀的儿子,滔滔汉水将流传这样一位养路工的英名。杨松斌用自己的一言一行,默默地实践着他的人生诺言:“有的人活着为自己想的多,有的人活着是为了人们更好的活。”

杨松斌在平凡的养路岗位上倒下了,而他那不平凡的事迹却似一块无字丰碑永远屹立在人们的心中。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书