赵全国:矿山“徐霞客”

文/王继明

明代,中国出了个有名的旅行家徐霞客,写下脍炙人口的游记留示后人。而今,在铜川矿务局也出了一名现代“徐霞客”——赵全国。这位已年过花甲的老矿工,与徐霞客不同的是,他不是用笔,却录下一篇篇生动的游记。

赵全国原籍河南上蔡,因家境贫寒,只上了一年初中,就早早出门闯荡,于1962年落脚到铜川三里洞煤矿。出于对新中国、对共产党的热爱,早年他为自己立下了见毛主席、入党、当劳模和游遍祖国山川名胜四大夙愿。为此,他主动要求到最艰苦的采煤一线工作,出满勤,干满点,名字多次荣登先进生产者的红榜。1968年,33岁的赵全国,作为优秀煤矿工人的代表,光荣地成为陕西省赴北京国庆观礼团中的一员,10月1日在天安门观礼台上见到了日夜思念的毛泽东主席,10月5日晚又在人民大会堂内再次受到毛泽东及周恩来等领导人的接见。短短几天内,两度见到毛主席,他激动得彻夜难眠。回矿后,他干得更有劲。一段时间,他因腿伤换岗到地面干勤杂工,每天天不亮就起床,他先打扫干净责任区的卫生,然后揣几个馒头,赶下井采煤面攉煤,天天都是双班,却没有多要一分钱的报酬。1977年,他光荣地加入党组织,实现了第二大心愿。他再接再砺,又于1982年实现了第三大心愿,继被评为矿、局劳模之后,成为省级劳动模范。

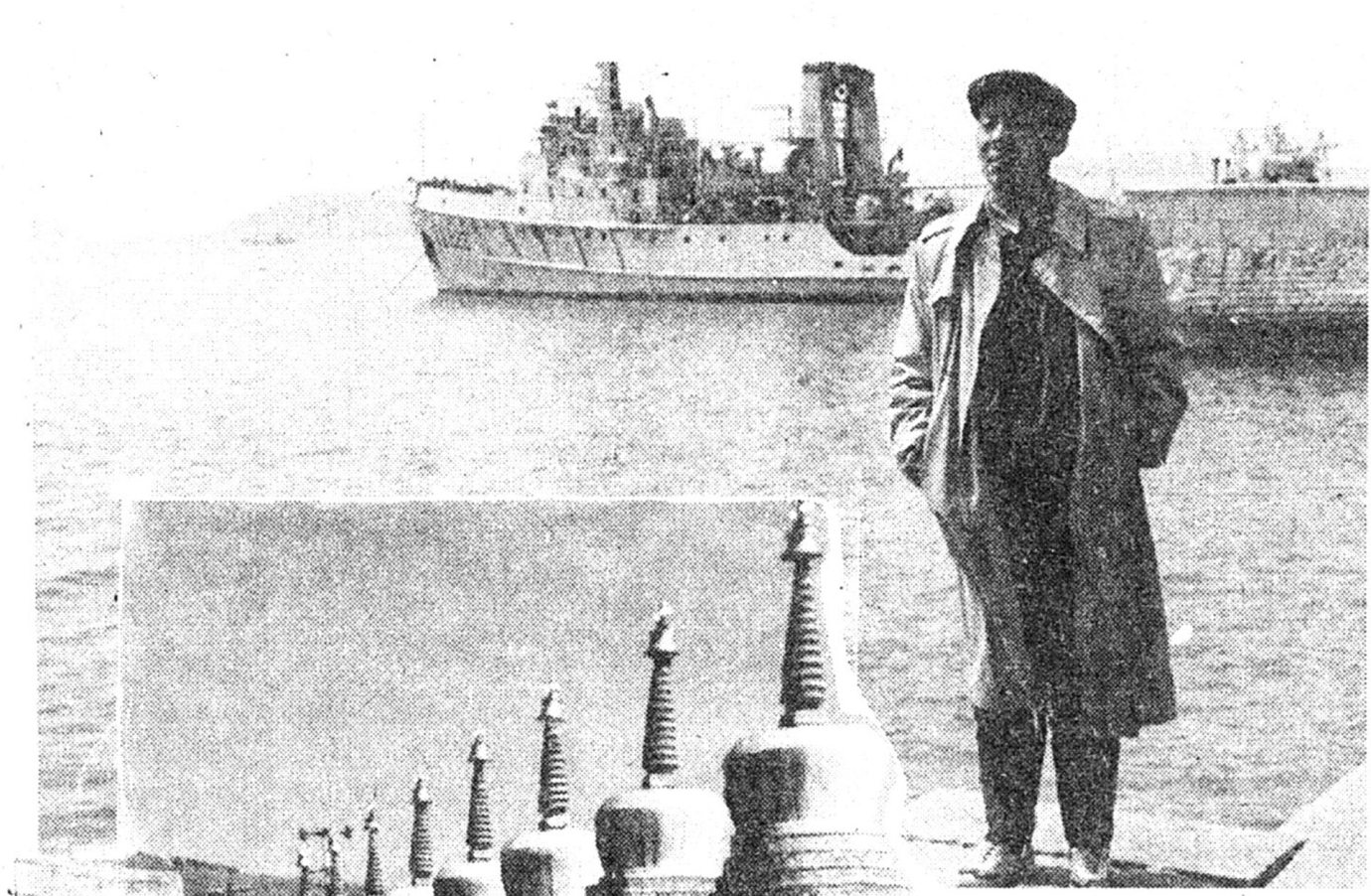

四大夙愿,实现其三,赵全国开始考虑自己的最后一大心愿了。头一次全家出动,首先进北京留连天安门广场,瞻仰毛主席纪念堂;然后南下,直奔改革开放的前哨深圳,在罗湖桥头、大鹏湾畔徜徉留影,眺望即将回归的香港倩影。正式退休后,赵全国游兴更浓,几乎年年都要外出旅游。大儿子见父亲喜好旅游,就给他买了一架照相机,赵全国如虎添翼,意愿更高:不仅要游遍祖国的山山水水,而且举办影展,让矿山的父老们和自己一起感受祖国河山的壮丽。于是每到一地,他着意多选拍一些好景致,九曲黄河,北国边疆,东海之滨,高原雪城……九州方圆的无限风光被他记录在彩色的胶片上。笔者在赵全国的影集里看到,他身披蒙袍跨骏马驰骋在内蒙古草原上,他一身藏装沐浴在布达拉宫广场的阳光下,他紧依界桩静听鸭绿江涛声,他凭海临风远眺南海帆影……

旅游又拍照,开支无疑不小,而钱从哪里来?笔者在采访中向他提出了这个问题。这一问倒问出一串十分难得的故事来。赵全国治家修身崇尚节俭,日常生活但求温饱,能不花的钱一分钱也不浪费,甚至到了十分苛刻的程度。但对社会公益事业,他却十分慷慨大方,为南方水灾捐款,为铜川市取水工程捐款,一出手就是上千元。他的子女在家风的熏陶下,从小就养成了艰苦朴素的习性,嚼得菜根,睡得草窝。近些年,除维持生活外,他的退休金及河滩地种植粮食、蔬菜等的收入,大都花在了旅游、拍照上。老伴和儿女们也全力支持他:从部队转业到西宁已成家的大儿子,不时接济;在西安打工的小儿子和在铁路上工作的女儿,更是把工资都交给父亲,仅留几个零花钱。说起来一般人恐怕难以置信,他的小儿子在大都市打工,四季穿旧衣,吃饭基本靠姐姐从家里捎送,同事送的一身新衣服还捎回家给父亲穿。他的女儿,大姑娘家的,没置一件时新衣服,一日三餐常是从家里带的咸菜馍馍。但儿女们的工作都非常出色,在单位深得好评。尽管有孩子的支持,但赵全国在外旅游,还是狠不得一分钱掰两半花。能不住旅馆就尽量不住旅馆,候车室、房檐下一块塑料布或几张日报纸,就是他睡觉的床;一块烧饼两包方便面,就是他的一顿饭食;即使非住旅馆不可,他也要拣最便宜的住,拣最便宜的吃,几乎和苦行僧没什么两样。去年6月1日,柯受良飞越黄河壶口,他提前赶到,晚上就露天睡,拍照时的位置比一些专业记者还靠前。笔者到赵全国家采访时,他尚住在1976年矿上搭建的防震棚里,一间油毛毡房外带一间厨房,卧室没有一件像样的东西。单位分给他的一套单元楼房里,空荡荡的,除了办影展用的木板、影集,他几乎什么也没有。

1997年7月1日,赵全国在三里洞矿俱乐部门前隆重推出了他的《中国奇观》影展,引起了人们的极大兴趣,参观者络绎不绝。尽管,这一次他花掉了上万元,更穷了。然而,那一幅幅、一匣匣数以千计的彩色照片,却是他的一大笔无法用金钱计算的精神财富。面对这笔财富,他感到格外充实、惬意。是的,还有什么比胸藏万里锦绣拥有对祖国的一腔赤情更富有的呢?!(图为赵全国在青岛海滨、青海塔尔寺前)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书