本版导读

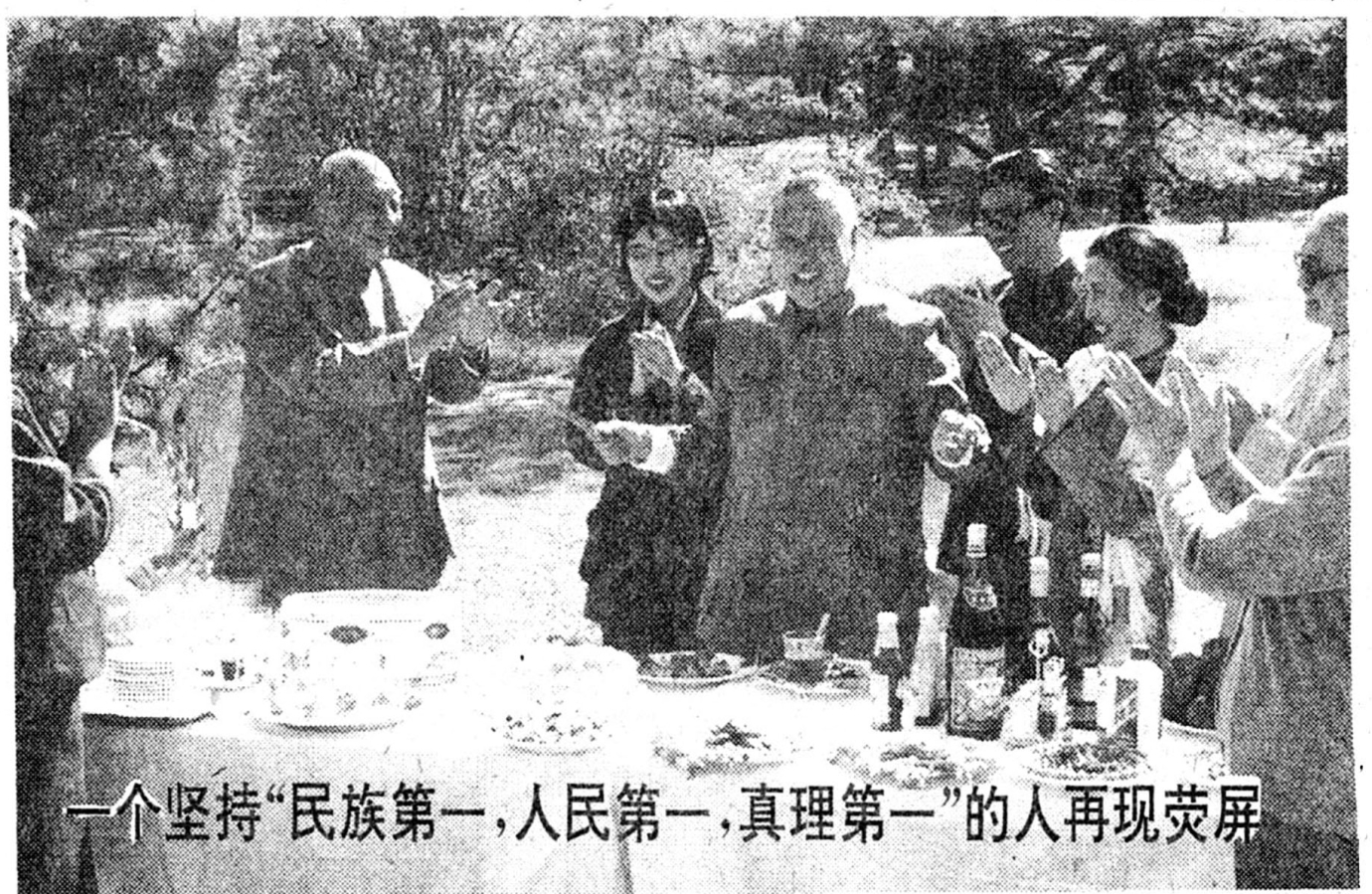

一个坚持“民族第一,人民第一,真理第一”的人再现荧屏

《马寅初》筹拍始末

文/陈江

著名经济学家、人口学家马寅初的物质生命早已远去了,而他那从不随波逐流的精神生命却像一面旗帜昭示着人们。正像主创人员说的那样:创作、摄影《马寅初》的过程,就是一次净化自己灵魂的过程。

马寅初的故乡在浙江省嵊州市。著名剧作家、制片人张波与他同乡。早在80年代初,张波就有了为这位铁骨铮铮的故乡汉子树碑立传的想法,直到1995年他开始全力地投入《马寅初》的创作之中,和剧中人物同喜同悲,几近一年,四易其稿,一个“活的”马寅初跃然纸上。

1996年初,浙江电视台台长梁雄听了张波的创作汇报后当即表示要投拍《马寅初》一剧,并说,“马寅初这个人怎么宣传都不够”。浙江省马寅初人口福利基金会和浙江农村发展集团公司很快对该剧投了赞成票。马寅初曾在北京大学当校长十年之久,又曾是浙江大学解放后的第一任校长,这两所大学闻讯后都慷慨解囊,并表示无偿提供外景拍摄。马寅初生前曾任教的重庆大学和天津大学(原北洋大学)尽管经费十分紧张,还是从校长基金中抽出钱来赞助该剧的拍摄。他们说:“能够使先生的精神重现人间,是我们多年的心愿。”

1997年2月,制片人张波如期从嵊州市政府拿到一张36万元的支票。当得知政府机关的工作人员还未拿到2月份的工资时,张波拿支票的手不住地颤抖起来。

张波说:“筹拍《马寅初》一剧,没有一个地方不热烈响应的。我深切地感到:一个坚持‘民族第一、人民第一、真理第一’的人,在人们的心中有至高无上的地位。”

《马寅初》开拍在即,但是马寅初的扮演者迟迟未能敲定。

一次,他想起曾看过一部没有正式播映的电视剧的片断,那里面有作为北大校长的马寅初。马寅初的儿子、北京市政协委员马本寅曾指着戏里的马寅初说:“这个最像。”这个最像的“马寅初”就是上海人民艺术剧院的魏启明。李佩铎和张波诚意邀请魏出演马寅初一角,同时也直言相告,由于经费不多,片酬不高。魏启明了解基本情况后立即表示:“拍《马寅初》,没有片酬我也要来。”

《马寅初》是部人物剧,魏启明的戏特别重,71岁的老人每天都要上戏,拍戏常常从晚上直至第二天凌晨,辛苦可想而知。有时为了赶时间,他和剧组的其他工作人员一样,在片场端着饭盆匆匆往嘴里扒饭。剧组的演职员由衷地敬重他。

北京人艺的老演员黎平,在《马寅初》剧中饰演一名居委会大妈,剧中只有一个镜头,一句台词,为了剧情需要,她把自己留了多年的长发毅然剪掉。黎平说:“马寅初是实实在在的人,我们也要实实在在地演。”

回首《马寅初》剧组发生的故事,制片人张波觉得有一股暖流在胸中涌动。他说:“我们和《马寅初》的心灵走得越近,我们受的教育越深,全体主创人员都把创作《马寅初》看作是一次对自己灵魂的拯救。”

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书