“世 界 第 八 大 奇 迹”——

秦陵兵马俑究竟十怎么发明的?

文图/王兆麟 刘荣庆

秦始皇陵园的地下庞大军阵——兵马俑群的出土,被誉为“本世纪最壮观的考古发现”,法国总统希拉克称之为“世界第八大奇迹”。20多年来“秦俑热”历久不衰,迄今已接待了中外人士4000多万人次,其中包括100多位国家元首、政府首脑。那末,这些风靡五大洲的秦始皇“地下御林军”是怎么发现的?

西杨村抗旱打井意外挖出“瓦神爷”

1974年初,陕西关中农村发生严重春旱,在西安东30多公里的秦始皇陵冢东侧的晏塞公社下河大队西杨生产队,是个位于骊山脚下缺乏水源的穷村子,生产队决定打一眼机井抗旱。井址放在哪里?队干部一合计,觉得在村西南那片满地砂石的柿子园里比较合适,一来这里是个不长庄稼的“死娃沟”,二来这里地势较高,便于抽水灌溉北边的农田。

3月中旬,西杨生产队长杨培彦、副队长杨文学领着一些社员来到这里。杨培彦用镢头在脚前划了一个直径等于一镢把长的圆圈作井址。杨文学端详一番后说,这井应该对着骊山脚下那个峪口,因为下雨的山水从峪口向下流,地下水必定丰富,就把井址向西移了一下。事后才知道,这个井址恰好圈在一号俑坑东南角的边上。

3月25日,生产组长杨全义带领杨志发、杨彦信、杨新满等打井社员来到这里打井。开头几天还算顺利,但挖到第4天他们遇到了坚硬的红烧土。当然,他们当时并不知道这硬土就是俑坑上部被火烧过的夯土层。

3月29日,这是中国考古史上值得大书特书的日子。这天刚好是阴历三月三,有庙会。在井下挖土的是杨志发和杨彦信(已去世),他们干到下午两点多,已挖下三米多深,井上提土、运土的人回家吃饭去了,杨志发一镢头刨下去,发出了“咚”的响声,两人感到奇怪。再向下挖,露出了碗口大的黑窟窿,他们以为是个瓦罐。杨彦信说,小心点挖,不要碰坏了,可以拿回家放鸡蛋。两人手、镢并用,连扒带刨,把土清理掉,才发现是个没有头的陶制空心身躯,他们感到有些泄气。

两人继续向下挖掘,发现了一截截陶质残腿断臂、一些陶碴片,以及若干生锈的青铜箭头。井上社员把这些运上来后,大家七嘴八舌地议论开了:有人说这底下是砖瓦窑,有人说是神庙,大家对一个形象怪异的彩色陶质人头感到惊奇,只见他头上长角(实际上是发髻),嘴唇紧闭,双目圆睁,远不如佛像那样慈祥温和,于是好些人认定这是个瓦神爷。以后继续下挖,又出了一些缺胳臂少腿的瓦神爷和许多陶质碎片,但始终没有挖出水来。

对这些残损的“瓦神爷”的出土,社员们各有自己的认识,一些人认为这口井没有打出水来就是由于“瓦神爷”在作怪,于是把它吊在工地的柿子树上,你一镢头他一扁担把它打得稀巴烂。有个老汉却觉得这些“瓦人”怪模怪样,挺吓人,就找来几个,给他们戴上草帽,手上绑根鞭子,放在田头吓唬麻雀。

一些老年妇女认为打井动土惊扰了地下的“爷神”,罪过不小。她们在夜幕下三五成群来到井边,烧香叩头,祈求“爷神”不要降罪给打井的乡亲。

有个年青人却不动声色,在井边搜寻许多青铜箭头和三个铜弩机,悄悄拿到附近的废品收购站,一下子卖了十几元钱,惹得别人眼红,羡慕他脑子活,生财有道。

秦俑得以问世,缘于西杨村的这次打井,众多的媒体长期对这几位农民作了反复采访报道。从1995年起,杨志发、杨培彦、杨新满等人分别被友谊商店、旅游纪念品商店、停车场等处请去,为中外游人在他们购买的书籍、画册和纪念品上签名盖章,使这些单位和本人都增加了经济收益。特别是杨志发更是红火,曾作为嘉宾应邀到上海电视台和日本德岛县访问,克林顿参观秦俑时还特地接见了他。杨志发成为有名的新闻人物,馆内的环幕影院曾一度找个河南人,冒用杨志发的名义搞签名促销,引起杨的不满。遗憾的是,同在井下的杨彦信在此之前去世,没能赶上这个好时光。

房树民慧眼识珍文化馆征集收藏

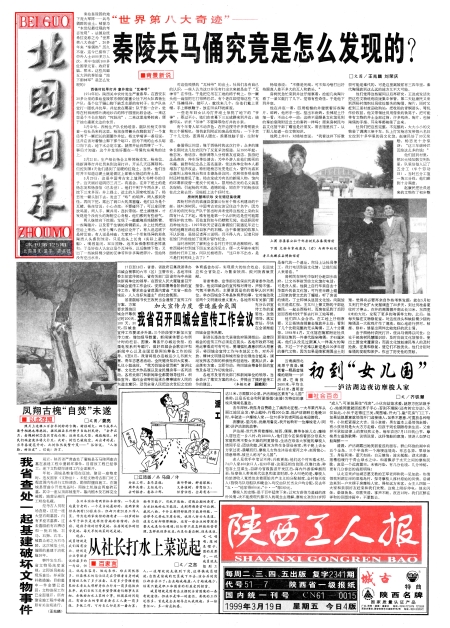

西杨村所在的临潼县晏寨公社有个管水利建设的干部,他叫房树民。中国考古史应该记住这个名字,因为打井的农民和生产队干部当时并未觉得这些挖上来的东西有什么了不起,唯有他是第一个认识到这是些可能需要保护的文物,而他直到如今仍默默无闻。他退职回村后种地为生,1997年秋天记者在秦俑馆门前遇见年近七旬的他蹲在路边卖自家产的石榴,由于秦俑馆的收票人不认识他,虽经记者再三说明,仍不得入内。记者只好在馆门外给他拍了张照片留作纪念。

当时房树民了解到全乡各村打井抗旱进展顺利,唯有西杨村打到地下四五米还没见水,便一大早骑车来到西杨村打井工地,问队长杨培彦: “这口井不出水,是不是打到死线上去了?”

杨培彦说: “不像是死线,可不知为啥打出好些跟真人差不多大的瓦人和箭头。”

房树民急忙来到井边仔细察看,捡起几块陶片看了一番又敲打了几下,觉得有些奇怪,于是他下到井底。

他在井底一看,四周粗糙的井壁嵌着好些陶片、碎砖。他用手一抠,抠出半块砖,去掉泥土仔细一看,不由心中一动:这砖不是跟县文化馆见到的秦始皇陵附近出土的秦砖一样吗?原来房树民与县文化馆干部丁耀祖是好朋友,常去馆里找丁,从丁那儿知道一些文物知识。

他爬上井口,对杨培彦说: “我看这井下好像是秦代的一个遗址。你马上让社员停工,我打电话到县文化馆,让他们派人来看看。”

房树民在快吃中饭时分赶回乡政府,让文书李淑芳给文化馆打电话,可是没人接。他骑上自行车亲自去十华里外的县文化馆,可巧在半路上碰上回家的管文艺的丁耀祖,听了房说的情况,丁立即掉头返回文化馆,向副馆长王进成汇报,王又叫上管文物的干部赵康民,一起去西杨村。而房在见到丁后即返回西杨村找干部去打井工地等候。

他们四人会合后,在工地上仔细察看,又让杨培彦领着去堆放井土处,看到了几个比较完整的无头陶俑,三人十分震惊。1964年4月,文化馆在陵冢附近社员那里征集到一件秦代跽坐陶俑,才65厘米高,他们从没见过跟真人一样高大的陶俑。不过一下子还难以断定是2100多年前的秦代文物,因为如果是陵冢周围出土则很可能是秦代的,可是这里离陵冢有三四华里,秦代陶俑放到这么远的地方又不大可能。

他们觉得这些疑问以后再研究,王进成发话先把这些文物统统收拢集中保管。第二天赵康民又来到西杨村组织社员收捡散失的陶俑、陶片,同时又赶到三里村废品收购站,把收购的青铜箭头、弩机作价收回。他又带领社员用借来的铁筛子,把可能带有文物的井土全部过筛,许多残砖、陶片,包括陶俑的手指、耳朵等都被筛了出来。

社员们把这些完整、不完整的,大大小小的文物装了满满三架子车,队上打发杨志发带领六名妇女拉到十多华里的县文化馆。赵康民给了30元奖励。杨志发十分惊讶: “这三车破砖烂瓦给这么多的钱!”

他们回到村里,把30元钱如数交到队里,队里给每人记了五分工(半个劳动日),当时五分工值一角三分钱,他们感到十分满意。

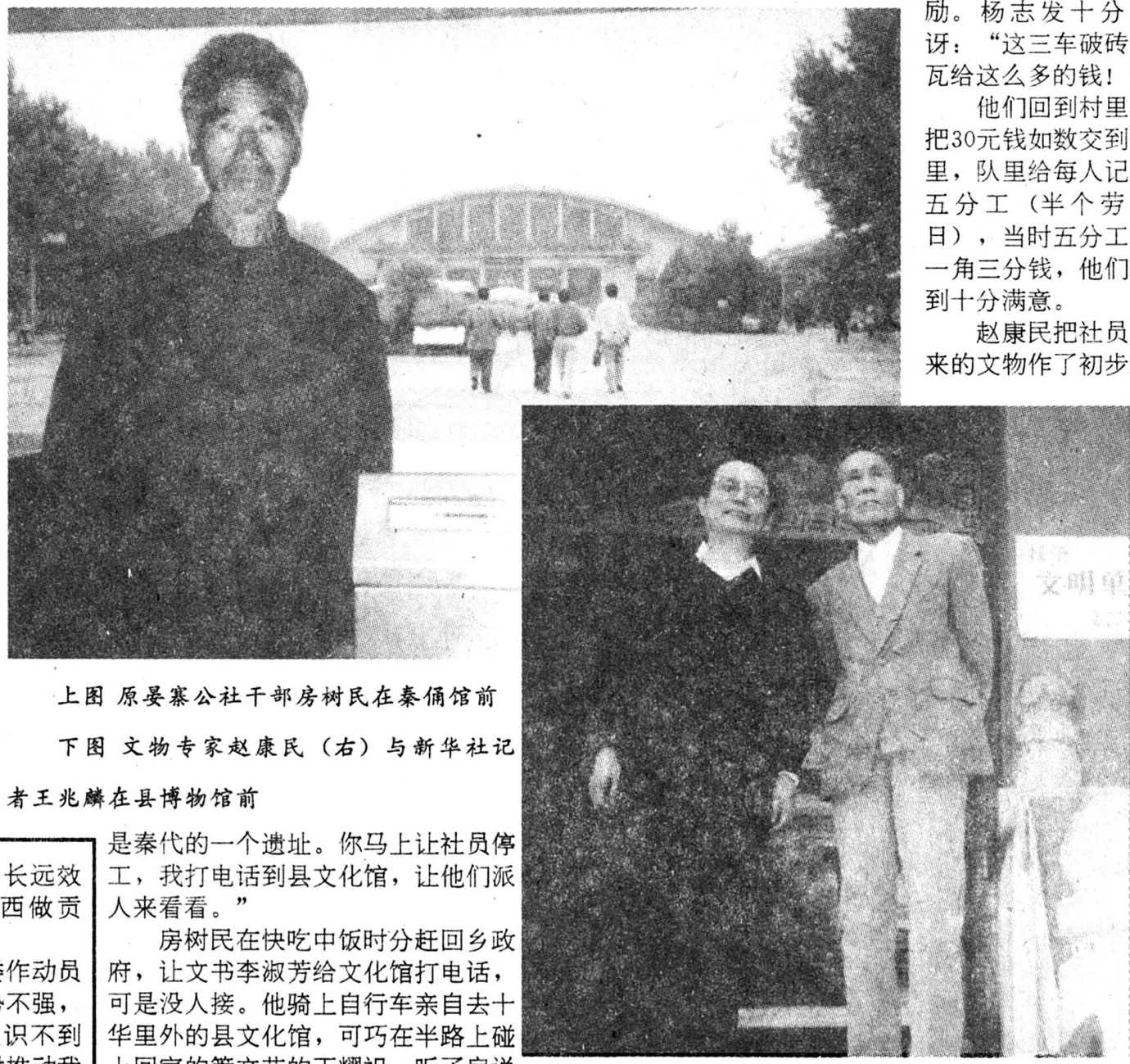

赵康民把社员送来的文物作了初步整理,觉得有必要再亲自作些考察发掘,就在5月初又到打井处扩大发掘调查了20多天,到社员准备夏收时才停止。在井的周围掘开南北长15米、东西宽8米的大坑,发现了更多的陶俑等文物。此后,他每天躲在文物修复室,对这些没头和缺胳臂少腿的陶俑及一大批残片作了清洗,细心地进行拼对、粘接、修补,修复出两件比较完好的武士俑。

由于西杨村农民打井,使兵马俑得以问世;公社干部房树民慧眼识珍,及时向县文化馆报告,使出土国宝未遭湮没;而县文化馆赵康民等人的及时抢救、征集和修复,使它们不致流失。他们分别对秦俑的发现和保护,作出了历史性的贡献。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书