本版导读

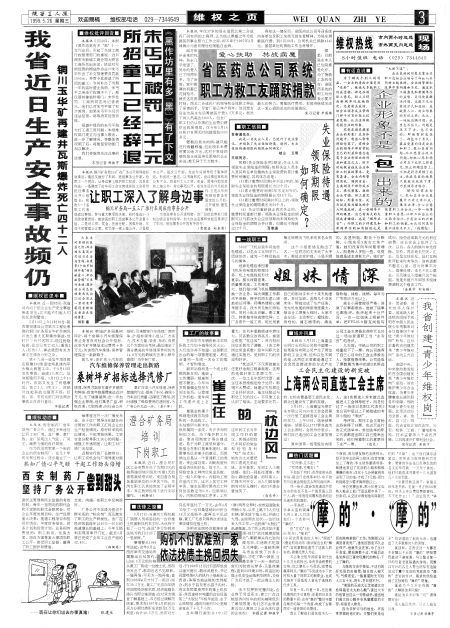

“摩的”·“摩的”

“哎师傅,走不走?”

“哎师傅,往哪去?”

不知始于何时,在西安街头的车站,路边行走或等车时,冷不防你耳边就会响起这么两句询问声。

你一抬头,就会发现逡巡于你左右的往往不是一个甚至是三四个人,将一张饱经风霜和恳求的目光递到你的面前。

一手扶把,一手拿头盔的骑摩托带人者,人们送他们一个名称叫“摩的”。

由“打的”(坐出租车)、“嘣的”(乡间农用柴油拉人车)、“拐的”(营运的助动车)诸词派出生的“摩的”,言简意赅地道尽了这族人的实质:骑摩托带人为业。

不必象出租车拥有者须付出十几万元的投出,没有多余税费的交纳,加之摩托小巧灵活、收费低廉等特点,“摩的”不但成为乡下农民和大量下岗职工的新职业,也成为城市下层低收入者乐于选择的代步工具。

年复一年,日复一日,无论寒风凛冽的冬日黄昏,还是烈日炎炎的酷暑午间,这些“摩的”整日守望在城市的每一个角落,构成了古都西安一道奇异的风景线。

真正了解他们是在前不久一个夜间。因与朋友相约去陕师大,经不住车主的再三招俫,在甘家寨坐上了摩的。车主动作潇洒利落,敏捷地穿过了坑凹的小路和熙熙攘攘的夜市,仅仅十几分钟就将我送到了目的地,才收了5元钱,而打的绕路至少要多掏两倍以上。

待办完事出来,那小伙竟又如熟人般迎上前,于是返程中多了一份亲切。从交谈中得知他叫陈新民原在陕南某钢厂工作,为照顾父母调回省表壳厂。谁知回西安不久企业停产,他就失业在家。为了生计开食堂、摆地摊都干过,可最后还是发挥自己喜欢玩摩托的特长,干上了摩的。

与陈的交谈中得知,干这行的好处是自由随便,每日收入视天气、气候而定。一般春夏时光可收入三五十元,雨天、冬日则不行。

“美国的石油大王怎知道北京捡煤碴老太太的心酸”,读过大专的他冒出这么一句怪话后,道出他们最大的心酸并非风餐露宿的辛劳,却是受人欺负。

因为非驴非马的地位,市容常常驱赶他们的;交警们更是他们的“天敌”。由于他们属非法营运,常常成为取缔整顿的对象。惯常的作法是以乱停乱放的名义扣车罚款。一旦车子被扣,他们只能哀求并蒙受十几元甚至几十元的罚款。

“尽管罚款还得干,家里父母年老多病,老婆一月才挣200来块,孩子上学这费那费都要钱。不干吃什么?!”这位现代“祥子”的话道出了他的无奈,也道出了大多数摩的人的苦恼。

就这样,在西安这一大都市中有数以千计的“摩的”明知要罚款却不避寒暑,与交警日复一日的玩着老鼠躲猫的游戏,而数以万计的各色人等也明知有危险但出于囊中羞涩的考虑成为“摩的”忠实的客户。需求和供给造就了这独特的“摩的”现象。

谁能为千万求生存的“摩的”人解除诸多问题?

谁能为众多的乘“的”者保障安全?

没人能回答你,没有人能告诉我。

本报记者 郝振宇

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书