太平天国的钱币

□文/刘舜强

清朝中后期,西方列强通过鸦片和大炮打开了中国的大门,《南京条约》、《望厦条约》等一系列不平等条约,强加在中国头上,国势日衰,人民生活水深火热。1851年1月11日(道光三十年十二月初十),洪秀全领导着由贫苦农民组成的“太平军”在广西桂平金田村起义,建立了太平天国。经过两年的浴血苦战,太平军从广西打到湖南、湖北,并于1853年(咸丰三年)定都南京(改称天京),颁布《天朝田亩制度》,建立乡官,并正式开始铸造太平天国钱。不久,苏州、徽州、衡阳、绍兴、嘉兴、湖州等地亦先后铸造钱币。

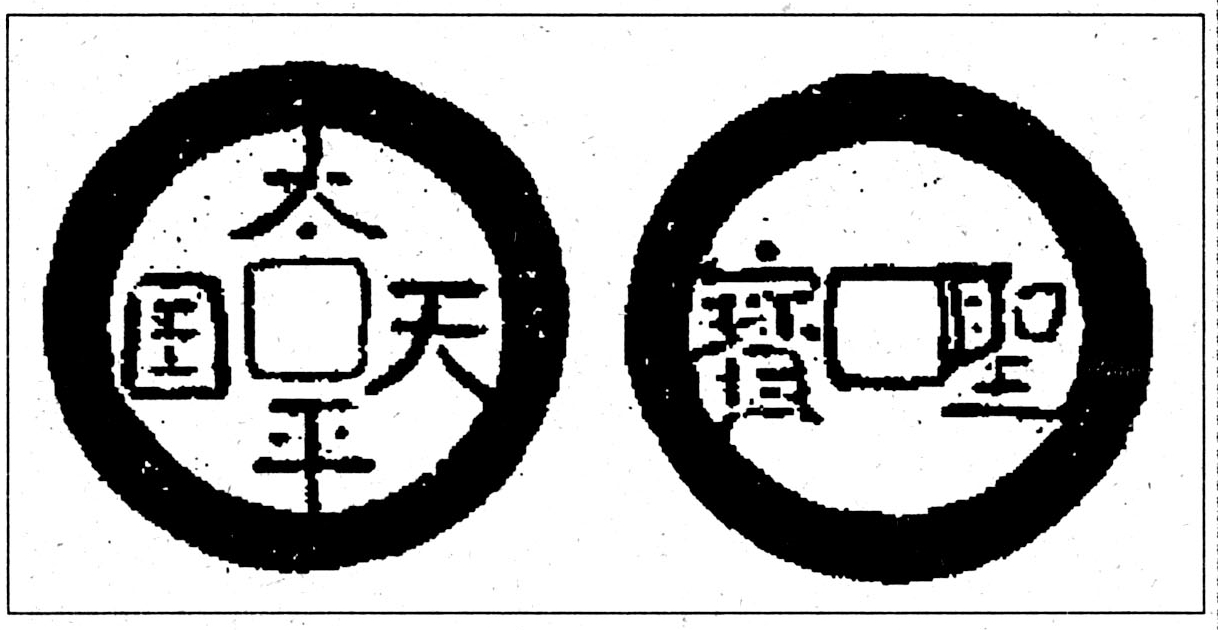

太平天国的钱币是历代钱币中较有特色的一种,其铸币材料有金、银、铜、铅、铁等多种,其中以铜币为主;形制一般分为:小平(当一)、折五、当十、当五十、当百等几种,但钱币没有纪值文字。太平天国钱的钱文分为宋体、楷体两种,形制多样,钱币多称“圣宝”,而称“通宝”者极为少见。依其形制,大抵可分为四类:“四字钱”,即面文直读“天国”;背文直读“圣宝”,这类钱币流传甚少;宋体字“太平天国”,背直读“圣宝”;宋体字“太平天国”,背横读“圣宝”;宋体字“天国圣宝”,背直读“太平”线。

在这些钱中,有一个共同的特点就是面文的“国”字既不是繁体的“国”字,也不同于简化字体的“国”字,而是写成了“国”字。这充分反映了太平天国的宗教思想色彩。洪秀全认为上帝是宇宙万能的主宰,太平天国的军队称为“圣兵”、“天兵”,国库称为“圣库”,钱称为“圣宝”。他还认为“国”是王者之国,故把国字写成“口”从“王”,“口”即为国之四界,“口”中有“王”才成为国。

太平天国钱的种类繁多,形制复杂,其中以太平天国背“圣宝”者黄铜钱最为多见,以其镇库钱及龙凤大花钱最为珍稀,其中一枚大花钱仅残片直径达33.5厘米,重9斤,遍体鎏金,为已知太平天国钱币中最大的一枚。

太平天国时期各类钱币,由于铸造时间和铸造地点的不同,其大小厚薄亦不相同。制作手法及文字互有差异,加之各地私铸者甚多,版式纷繁,称量复杂。太平天国的钱币在中国历代钱币中可以说是一枝奇葩,然而遗憾的是由于铸造时间短,流通范围不广,所以出土量不大,偶能从清代钱币窖藏中捡选出一些,才使古钱币爱好者可以一饱眼福。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书