本版导读

缺氧的感觉

上青藏线,对高原环境的适应是最重要的。

也许是在高原的时间很短,也许是我年轻,高原反应有一点,但还不怎么明显。许多人上高原,这是最难过的一关。

青藏高原的气候特征很特别,别的不用说,低气压、缺氧严重的问题却不能不说。初进高原和在高原从事较剧烈活动的人,最容易出现头疼、气短、失眠、厌食等现象,这就是最初的高原反应。我上高原的头天晚上,头脑就有些发木,睡觉的时候插着氧气,但每一翻身,管子就掉了,如此折腾,竟一夜未能睡着,我以为是换了地方的原因,其实真正的原因是空气中氧气不足。

白天,我在高原上游走,气短的问题就明显了。因为我常常不自觉地张开嘴巴吸气。年轻人好表现,山下的生活保障车来时,我主动去帮忙搬东西,只两趟,就气喘吁吁。师傅们告诫我,适应缺氧环境,有一条经验,那就是一个“慢”字,我试了一下,果如是。这就是我对缺氧环境最初的体验。师傅们还告诫我,到高原,要特别注意身体的变化,顺应环境,掌握规律,不蛮干,不硬干,一般不会出现什么大问题。

缺氧是高原上随时都要面临的问题,因此,大家对每个人出现的一点小小的闪失,甚至摔老K出错了牌,都要幽上一默,谓“张三缺氧了”、“快给老李把氧插上”。

缺氧是高原病发生的主要原因。给工作人员补给充足的氧气,是青藏铁路各施工单位十分重视的大问题。铁20局修风火山隧道,海拔最高,也是最早花巨资修建制氧站。铁一局施工的十四标段,位于青藏高原腹地的开心岭山区,海拔在4500—4700米之间,空气非常稀薄,氧气奇缺。铁一局的领导二话不说,先买一个大型高压氧仓,配上救护车,再置一套每小时生产30立方医用氧的制氧站。这一花就是几百万,铁一局的职工说,这叫“兵马未动,氧气先行”。我在铁一局的驻地看到,所有职工的宿舍里都配发了氧气瓶,职工回到宿舍来,随时都可吸到氧。

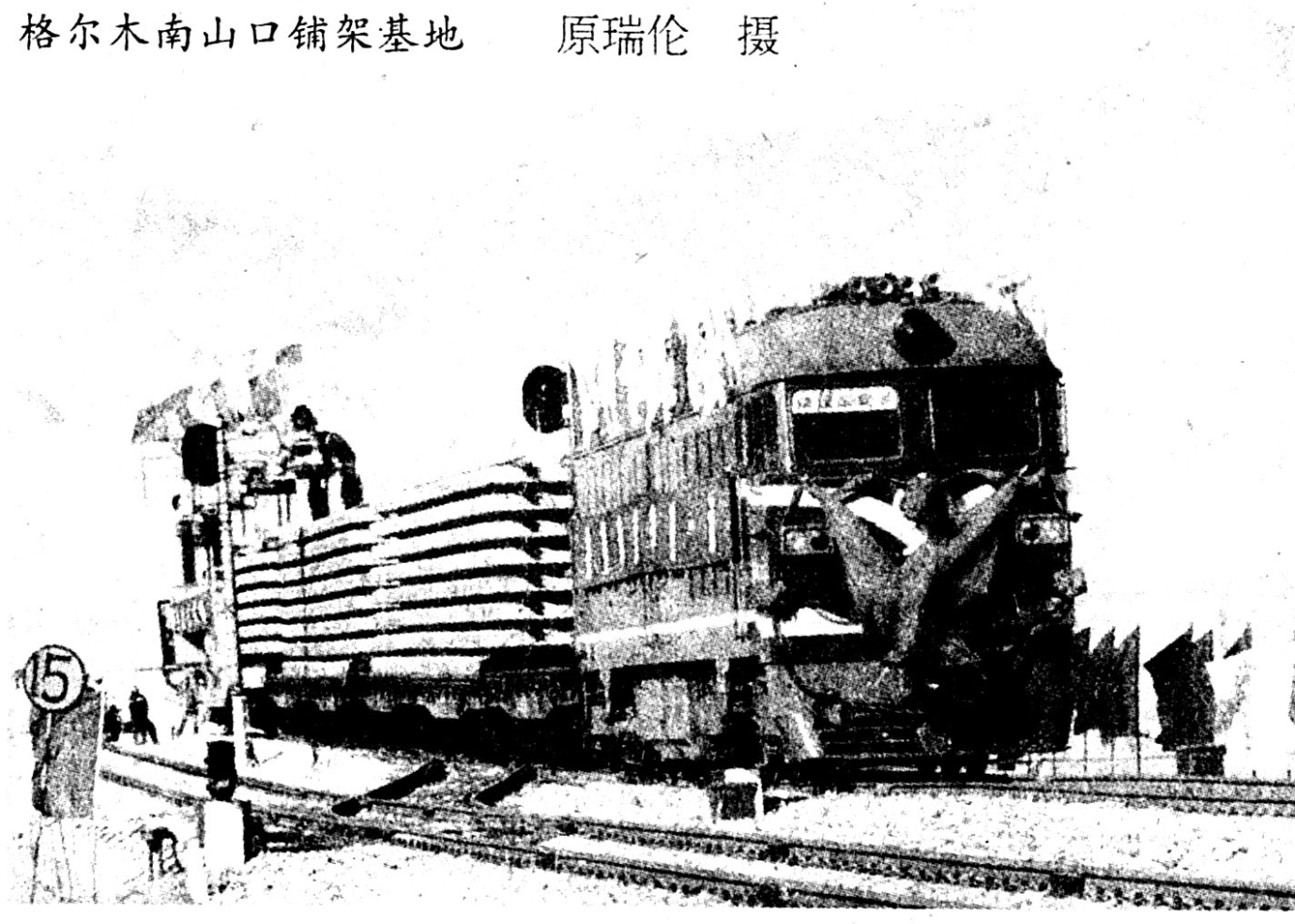

铁一局承担的铺架施工,线路长,流动性大,海拔变化的幅度大,且基本上在无人区作业,为此,除了保证职工吸氧,局里还投入了80万元,将一节宿营车改装成了“流动医院”。为加强急救工作,一局还花300万元,定做了一台也是全国第一台的高原轨道救护车。另外,他们还先期在南山口和沱沱河建立了两个二级医院。因此,修青藏铁路已经与修青藏公路时不同了,施工人员的身心健康与铁路一样重要,铁道部领导十分重视,要求“一个都不能少”,基层更加重视,目标就是“一个也不少”。

在高原上,我对一个口号很感兴趣,这就是“艰苦不怕吃苦,缺氧不缺精神,风暴强意志更强,海拔高追求更高”,这句口号中那种大无畏的气概,会让所有初到青藏线的人生出无限敬意。其实,缺氧的感觉并不好受,因此,各施工单位都在努力让参战职工吸到必要的氧气,这是一件大事。

本报记者 严天池

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书