志在太空铸丰碑

——全国“五一”劳动奖状获得单位七一〇七厂纪实

文/王保全 刘海英

航天科技集团七一〇七厂是我国运载火箭惯性器件专业生产配套厂。工厂的主产品广泛应用于导弹、运载火箭和宇宙飞船等航天器上,为我国国防现代化建设和航天事业做出了重要贡献。

“七一〇七厂的平台质量空前”

在一次有七一〇七厂主产品参加的我国某重点型号飞行试验成功后,当时的该型号副总设计师梁思礼称赞工厂时说了这句话。

1965年,为贯彻毛泽东同志关于建设“大三线”的指示,七一〇七人告别繁华的都市,来到秦岭深山,摆开了建设航天惯性器件研制生产的战场。

他们生产的航天惯性制导平台是火箭的“神经中枢”,运载火箭要飞行几千到上万公里,精度要求非常高,惯性平台系统就是控制其飞行姿态、飞行轨道和落点精度的极其关键的控制系统,其性能精度和可靠性是保障火箭发射成功和准确入轨的关键。

七一〇七厂刚投产承担的某重点型号产品是我国也是当时世界上比较先进的,过去从未生产过。既没有感性认识,也没有实践经验。但敢于克服困难,勇于攀登高峰的七一〇七人,在工厂还未完全建成的情况下,边基建,边投产,克服了前进道路上一个又一个困难,终于将第一套合格的平台交付出厂,并成功参加飞行试验,实现了工厂“一次投产,一次成功”的奋斗目标。

1981年、1990年,工厂两次遭受特大洪水、泥石流袭击,直接经济损失达数千万元。面对从天而降的灾难,七一〇七人勇敢地和自然灾害做斗争,在洪水已淹到总装车间窗口的险情下,抢救出了价值上千万元的航天产品和仪器仪表;为抢救被洪水围困的职工,23岁的优秀共青团员献出了宝贵的生命;为保证型号生产任务,他们边抗灾自救,边恢复生产,利用仅有的一台发电机供电,在大灾后第八天,就局部恢复了生产。在常人难以想象的条件下,实现了大灾之年“自己干、三不变”的奋斗目标。

凭着不怕困难的勇气、毅力和艰苦奋斗、顽强拼搏的精神,七一〇七人在共和国的航天史上写下了许多第一:

1981年,工厂生产的重点型号产品首次参加飞行试验,获得成功。

1993年,某重点型号首飞成功,被誉为“一箭定乾坤”。

1994年,长征三号甲运载火箭首飞成功,使长三甲运载火箭第一次进入国际卫星发射市场。

1998年,长三乙运载火箭发射法国“鑫诺星”成功。创长征系列运载火箭发射史上入轨最高精度。

1999年,某新型号飞行试验获圆满成功,成为祖国新的“杀手锏”武器。

2000年,工厂产品参加大型飞行试验“五战五捷”,创工厂历史最好记录。

近两年,工厂承担的高新任务,再次成为党和国家关注的重点工程。

“在长三甲(乙)系列研制史上,七一〇七厂创出了两个里程碑”

1998年7月18日,有七一〇七厂产品参加的长征三号乙运载火箭发射鑫诺卫星,创长征系列运载火箭发射卫星入轨精度新记录。中国工程院院士、长征三号乙运载火箭总设计师龙乐豪说:“在长三甲(乙)系列运载火箭研制史上,七一〇七厂有两个里程碑,一是长三甲首飞成功。二是长三乙此次发射精度最高。”

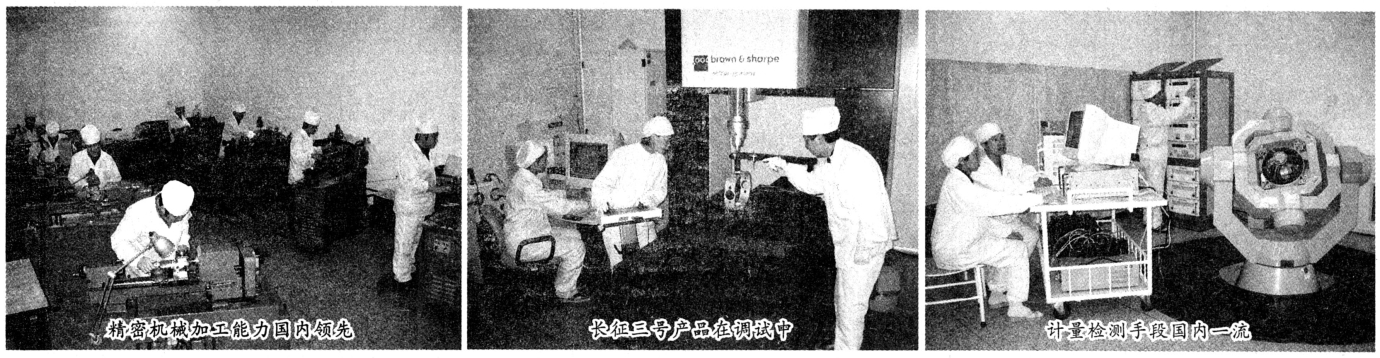

航天技术,是一个国家科技实力的集中反映,是带动相关科学技术进步的前沿科学。七一〇七厂作为生产航天惯性制导平台系统的厂家,非常注重技术创新,把科学技术转化成生产力。

故事一:“首发必争,首发必胜”争干长三甲。八十年代末,国家急需研制出具有世界先进水平的运载火箭,满足卫星发射市场的需要。长征三号甲运载火箭,技术状态新,参数要求高,精度比当时工厂在制其它型号精度提高了几倍。研制成本高,责任风险大。

七一〇七人以“首发必争,首发必胜”为目标,拉开了威武雄壮的研制长三甲的序幕。经过几年的艰苦努力,七一〇七厂研制的长三甲平台参加首飞试验,获得圆满成功,为该型号运载火箭走向世界,开拓国际卫星发射市场奠定了基础。受到了党中央、国务院和中央军委的嘉奖。也使七一〇七厂在技术创新上上了一个新台阶。

故事二:科学攻关再战长三乙。1995年,国家决定研制推力更大的长征三号乙运载火箭。当时的中国航天笼罩着“失败不起,没有退路,只能成功”的压力。为打好长三乙攻坚战,工厂成立了长三乙生产指挥部,当时的厂长兼党委书记张云飞一身担千斤重担,亲自担任该型号总指挥,在接过上级下给他的责任令后,他把办公桌搬到了长三乙指挥部,脱开其他工作,一心扎在指挥长三乙的决战中。

国防科工委劳模曹铁铸,为赶生产进度,晚上加班到凌晨五点;航天总公司劳模柏锁劳,做完急性阑尾炎手术,伤口还未拆线,就坐在自行车上,让妻子推到车间……几个简单而平凡的事例,就足以让大家了解了顽强拼搏、无私奉献的七一〇七人,是怎样用心血铸造长三乙的。

故事三:高新工程铸造“杀手铜”。在完成长三甲(乙)攻坚任务后,七一〇七厂又承担了新的型号产品研制任务。七一〇七人永远难以忘记那铸造“神箭”的日日夜夜……

新的型号是一个技术新、难度大、研制周期长的复杂系统工程。作为首次研制生产该型号平台的七一〇七厂,他们面临着政治责任和技术能力的双重考验。当时任厂长兼该型号总指挥的高頲掷地有声地说,“这是政治弹!争气弹!再难,我们也要干。这是我们航天人的政治责任!历史责任!民族责任!”

研制新型号的战鼓擂响了。七一〇七人以“振兴航天,人生能有几回搏”的英雄气概,投入到研制生产的决战中去。全厂职工以强烈的使命感、责任感,加快研制进度,终于使该型号首飞成功。现在,他们正全力以赴,为完成高新工程任务,实现中华民族的飞天梦想而努力拼搏。

七一〇七人在坚持技术创新的同时,认真贯彻“军工产品质量第一”的思想,坚持“质量第一,顾客至上,以产品优质树企业形象,以持续改进争行业第一”的质量方针,质量保证体系始终有效,通过了IS09002质量认证,使产品质量始终受控,产品质量稳步提高。

七一〇七人坚持一手抓生产,一手抓安全,用安全生产促进科研生产。长年开展安全劳动竞赛,2002年获“安康杯”竞赛优胜单位。

工厂坚持技术创新,坚持开展职工经济技术创新活动,使工厂在航天惯性制导技术领域的道路上越走越宽广。工厂已由原生产单一型号惯性器件,拓展到多型号并举,由单一静压气浮技术,发展到静压气浮、静压液浮、挠性三大惯性器件制造技术的崭新阶段。完成了国家急需的多个型号、多个批次的科研生产任务,使工厂发展进入了新阶段。工厂获部级科学技术进步奖25项,工艺攻关获奖26项,QC成果217项,有些获国优、部优称号。工厂主产品被评为部优产品,某型号产品被军方誉为质量信得过产品。

“凝聚力强,职工精神状态好,是七一〇七的优势和资本”

这是原航天总公司刘纪原总经理九六年视察工厂时的评价。

翻开七一〇七厂的历史,从踏勘选点到抗洪自救;从“首发必争,首发必胜”到大型飞行试验“五战五捷”;从“三线”建设到二次创业,升华的是一种亲和力、凝聚力和奋斗力,贯入的是一种蓬勃向上,战胜困难,战胜自我,不屈不挠的力量。

七一〇七厂注重发挥党委的政治核心作用,始终把“围绕中心抓党建,抓好党建保中心”作为工作的出发点。坚持开展“四好党支部”、“五好”共产党员、共产党员“质量进度优胜岗”等党内主题活动,发挥了党支部的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用。

工厂充分发挥思想政治工作的作用,发挥职代会作用。全心全意依靠职工办企业,把工作的落脚点放在了大力培育和造就一支过硬的“四有”航天队伍上。加强职工的航天责任意识教育,开展技能培训,引导职工树立正确的世界观、人生观和价值观。

工厂始终坚持创新理念。加强各项基础管理工作。建章立制,规范行为;进行分配机制改革,加大考核力度,个人业绩与企业业绩挂钩;分解目标成本,分解利润指标,成立厂内结算中心,发挥经济手段的约束作用;以“整理、整顿、清洁、规范、素养、安全”的“6S”管理为突破口,进行企业文化建设。

先后投资近300万元用于企业文化建设,配备了电视摄录、编辑系统,建起了电视演播室,每周定期播放厂内新闻;创刊了《灯塔报》;职工文化体育活动广场和职工活动中心,使职工有了学习、休闲、娱乐的好去处;注意环境保护,三季有花,四季常绿,被当地政府评为“花园式”单位。

“火车跑得快,全靠车头带。”七一〇七厂几届领导班子,特别是现任领导班子,始终把党委书记张云飞同志说的“振兴事业首先要振奋人心;干部的责任,始终就是带着职工先干一步”作为工作标准。他们牢记使命,不忘责任,以发展航天事业为己任,以振兴工厂为己任,把心思和精力都用在了工厂的发展上。跟着这样的领导班子,职工气顺,心劲大,工作上心。

七一〇七人团结奋斗,航天报国。物质文明建设和精神文明建设不断迈上新台阶,先后荣获陕西省先进企业和宝鸡市、区两级文明单位等几十项荣誉称号,涌现出了国防科工委、陕西省、集团公司、市级劳动模范和上一级劳动模范及优秀共产党员数百人,形成了一支特别能战斗,特别能奉献,特别能忍耐,特别能吃苦的战斗集体,展示了航天人崭新的精神风貌。 图/沈阳 沈笃信 王亚萍

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书