本版导读

捡麦穗的美好时光

□郭艳

习惯了城市的车水马龙,看惯了城市的人流如织,要不是在郊区的路上碰到晾晒的麦粒,我全然忘记了已到麦收季节。

对于麦收,我有着深刻的记忆,自己的童年,正是从那片金黄的波浪中走出的。

那时,家里的地多,每到这个季节,农村的学校会统一放假——芒假。孩子会跟着父母,坐在自家的架子车上来到麦地,那耀眼的金黄,涌动的麦浪,散发着小麦成熟的香气,孩子使劲地蹦着看,仍望不到头。

麦穗上都有针尖似的芒,熟透的麦芒扎起人来似乎更疼,父母们仍旧甩开膀子,弯了腰,低着头,带顶草帽,挥起铮亮的镰刀,把一片一片的麦子铺成一幅喜悦的图画。头顶偶尔掠过的麻雀,被淘气的孩子们追逐着。一亩地下来,父亲母亲的胳膊上便有了红红的细细的长长的划痕。

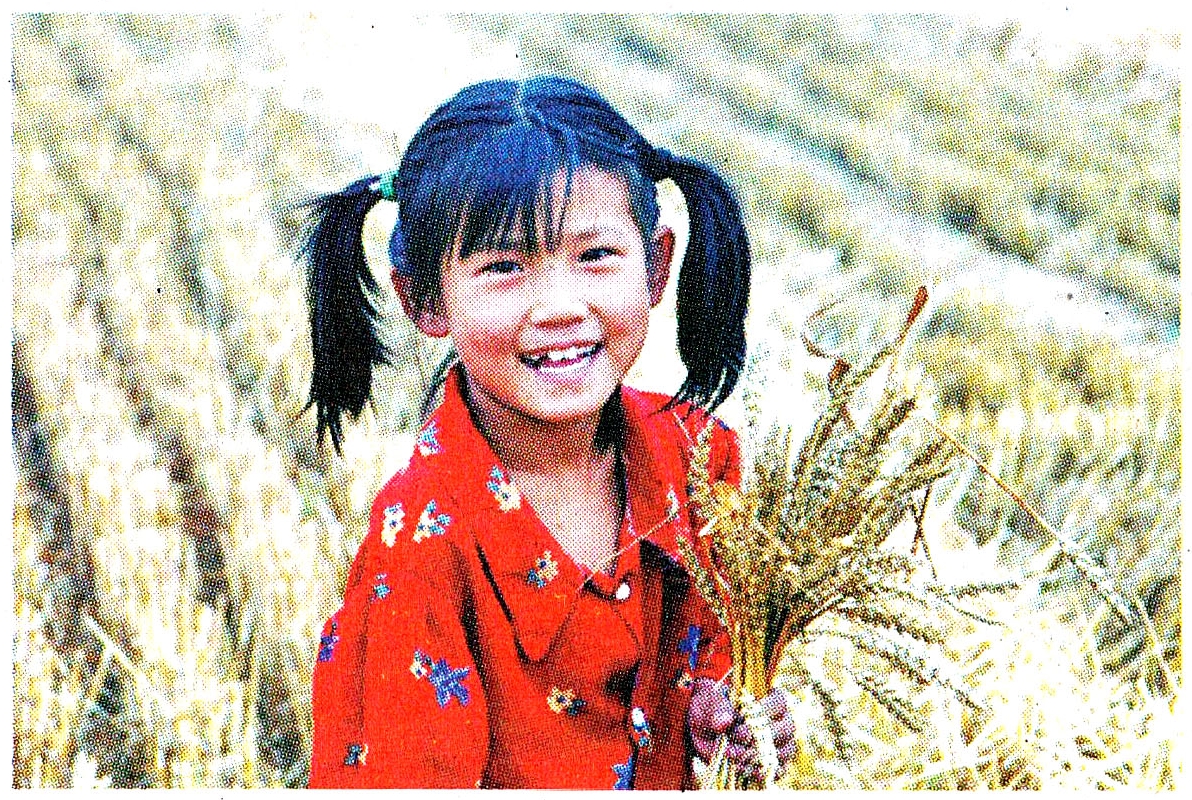

我们孩子是割不了麦子的,一是人小拿不了锋利的镰刀,二是父母心疼孩子被麦芒扎了,只有等大人们把割下来的麦子扎成捆,我们的任务便是跟在父母后面捡那些不小心被父母丢掉的麦穗。我们家孩子多,母亲便说:“你们几个认真捡,谁捡的最多,晚上妈妈给谁煎腊肉!”煎腊肉,在那个贫瘠的年代,尤其是在我们河北一带,不啻于现在孩子们眼中的肯德基。因为母亲给我们许了愿,刚才在嬉戏的我们都安静下来,也像父母一样弯下瘦小的腰,不安份的眼睛扫着四方,争取发现更多被遗漏的麦穗。手小拿不了更多,于是便用小手笨拙地打成一个个结,一会儿每个孩子的身后都堆了一把一把的麦穗,像一朵朵怒放的金菊一样热烈地开在我们记忆的深处。

那时捡麦穗还有一个用处。放假的前夕,老师会交代我们,等开学时每个人要带十把或二十把麦穗交给学校,年代久远了,记不清到底是为了什么,大概和家家户户交公粮差不多吧。我们捡得起劲,除了想着母亲口中那块鲜香的煎腊肉外,还有把自己的劳动成果交给老师那一刻的无比自豪。

一晃二十多年过去了,记忆中的那片似海的金黄,早已定格在了父母的挥汗如雨和童年那把用麦穗扎成的花束之中了。转身,我告别了童年,告别了温情的土地,却用记忆亲吻着那段弯着身子捡起快乐的美好时光,那一刻,我竟然无限憧憬。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书