和刘心武对话

文·图/陈德保

走出了你那酝酿艺术的“绿叶居”,漫步在京都古老的小巷里弄,就这样边走边侃,你陪我走向那个夕阳普照的钟鼓楼——真正地面对你,认识你,你的威名不再“震摄”我,你也不再遥远,不再似那佛国里参禅悟道的高僧,你也和王朔笔下的俗人一样——是一个真真实实的名人凡人刘心武。

记者:你很喜欢绿色植物吧?

刘心武:是的。我种养了吊兰、紫罗兰、龙雪树、巴西木、万年青等不分贵贱的草木,花很少。我称自己的书房为“绿叶居”。

记者:自1977年《人民文学》杂志上发表了你著名的短篇小说《班主任》,你发出了愤懑的呐喊“救救孩子!”,而被文学界称之为是“伤痕之学”的代表作和新时期文学的发韧作。以《钟鼓楼》捧走中国当代文学最高荣誉“茅盾文学奖”。以领导了纪实作品的新潮流。长篇新作《风过耳》又掀起了“刘心武狂潮”,这是为什么?

刘心武;《风过耳》我不乞求有什么效应,也不在乎能得什么奖,对名利我已很淡漠了。畅销我也不刻意追求,因为,我的作品还是属于严肃文学。但这些年我的创新意识一直是很强的。我拥抱现实,比较有韧劲,不愿走捷径,愿下真功夫,更不愿重复自己的过去,这或许是我仍然能拥有广大读者的原因吧!《风过耳》一改过去写“人性善”而写了“人性恶”,这是我在人性方面着意挖掘的。

记者:请你谈谈你的写作情况?

刘心武:当我从一个主编的位子上下来以后,不再承担那些具体的工作责任了,也没有了一些繁琐的事务缠身,我又进入了一种创作状态。回过头来看看,连我自己也觉得惊讶,一是个人的创作进入了一个高潮期、成熟期,这是我史料未及的。写作对我是一种爱好,一种生活的方式,是我个体生命存在的一种表现。我还是一个有社会意识的作家,不是在象牙塔里沤心沥血,纯粹地营造自己的艺术。写作——是我关心群体、社会和参与社会的一种方式。我出名已经十几年了,出版了37部著作,还算是一个信誉好的“老字号”吧,作品的供求关系总是“求”大于“供”的。我也仍在不断地开拓自己的新领域,并通过自己诚实的劳动,挣点稿费,来维持自己的小康生活,不求奢侈,但求舒适和有情趣,这是我刻意追求的。

记者:现在的读者很挑剔,而且谁的“帐”也不买。所以,一个作家绝不可吃“老本”。而随着商品经济的发展,人们的生活节奏会越来越快,长篇小说一类的东西已经很少有人去花时间花精力去看了(学者和研究者除外),大家忙里偷闲喜欢看一些实用的(指导性的)、轻松调侃的(娱乐消闲的),带有一点启迪、哲思的小文。而你“散布”在国内各大报刊上的杂感、随笔、很受读者好评,市场正“火”。而面对每天不断的稿约,你是怎样安排生活的呢?

刘心武:这几年里,我在全国30多家报刊上开设自己的个人专栏,如“心武茶桌”、“蓝郁金香”、“人生一瞬”、“灯下拾豆”、“人生感悟”、“窗外人语”、“绿叶居随笔”等专栏,平均每3天就有署我名字的文章见报刊一次,的确很忙。

我已习惯上午睡觉,下午看书、会客、听音乐、看画册,或出门漫步或与妻子购物、郊游、或参加一些社会活动,晚上和家人聊聊天,10点他们休息了,我则开始写作至凌晨4点左右,生活还算很有秩序。

记者:面对当今的经济大潮,青年人该怎样为自己“发财”做准备呢?

刘心武:在社会大的转型期中,有许多发财的机会,有些人梦想暴富,青年人中也有这种想法和意识,这在改革中是不可避免的,但我要奉劝青年人,要懂得在这个社会转型期中,不是人人都可能发财、暴富的,归根到底还得靠自己的能力。所以,要有文化知识,而且还要有社会、生活的应变能力,光有书本知识显然是很不够的。青年人要有自知自明,乘现在年轻、精力旺盛要好好学习,一个是外语,一个是电脑新兴科技知识。如果这些在有些偏僻的地方暂时没有条件做到的话,一般的社会科技知识和自然科技知识要弄懂。知识大爆炸以后,全才全方位的人才不可能出现了,所以只要肯钻研自己选择的专业,就一定能有机会“出人头地”。

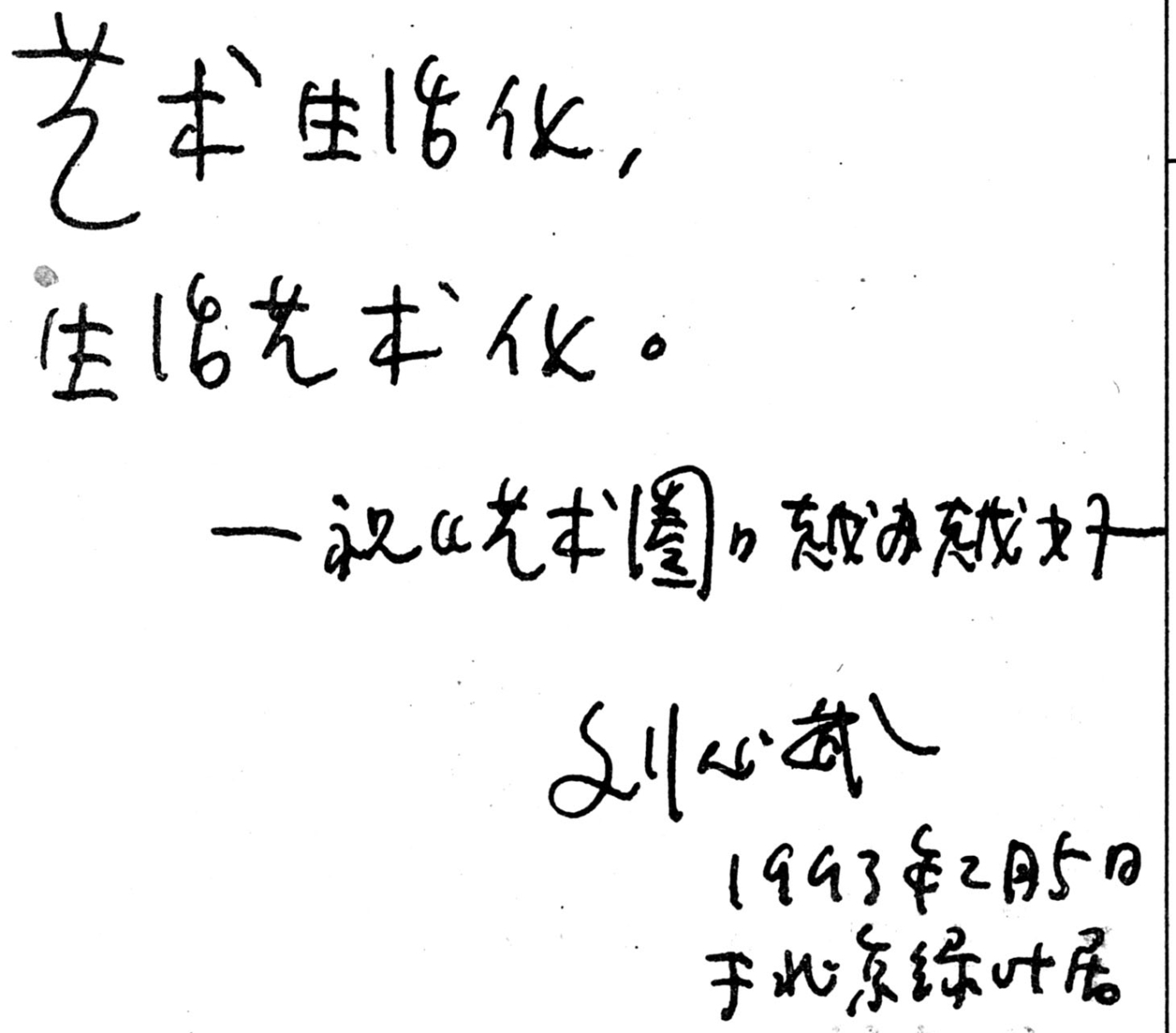

(下为刘心武为本栏题词)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书