本版导读

初生“牛犊”挑大梁

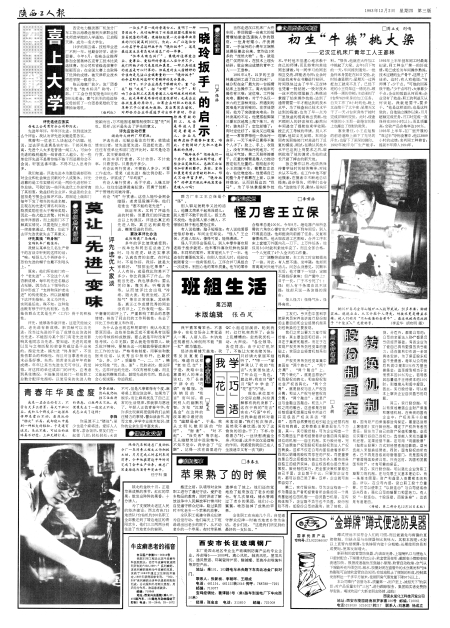

——记汉江机床厂青年工人王彦林

周立文刘鸣

当你走进汉江机床厂大件车间,举目眺望一台高大的摇臂横钻就会迅速映入你的眼帘,一位身材矮小、汗流满面,一手油污的小青年正娴熟地操纵着这台高、宽均达3米多的“庞然大物”。他,就是进厂仅两年半,在技术上埋头钻研,做出突出成绩的青年工人——王彦林。

1991年4月,21岁的王彦林通过招工进了汉江机床厂,被分配在全厂最大的一台摇臂钻床上当操作工。高大钻床的操作有三难:定位难、工件装夹难、翻转难,对于个头仅一米六的王彦林来说,所遇到的困难是不言而喻的。在学徒期间,他为了突破装夹难关,弥补身高的不足,他便搭起脚架三番五次地爬上爬下练习。有时,装夹好了,定位却错了;有时定位好了,装夹又出现偏差……常常弄得他一身油污一身汗,一天下来早已累得不象个人祥了;脸上、手上、衣服上,没有不带油污的地方,可他从不气馁,第二天照样接着干。沉重的横臂是靠人力推动固定钻孔位置的,刚刚起步的小王把握不住,横臂忽左忽右,钻位难定准,他便将自己的整个身子都靠在上面,以保持稳定,从而驯服这匹“烈马”。为了尽快掌握操作技术,平时他不但虚心地求教于自己的师傅,而且经常向其他同志请教,与一同学习的同志相互交流,拜能者为师;业余时间还找来专业书籍进行钻研。时间很快过去了半年,王彦林也凭着一股钻劲,一股对技术一丝不苟的顽强毅力,熟练地掌握了钻床操作技能,达到了通常需要一年才能达到的技术水平。为了检查自己技术水平达到的程度,也为了早一点为厂里效益的提高做出贡献,他不顾别人的好言相劝,毅然向车间递交了提前结束学徒期,按正式工考核的申请。别人不理解,他却义无反顾。车间会同有关职能部门对其进行了反复的摸底、测试,在确认其技术水平已达到上岗要求之后,破例批准了他的请求,为他的成长开避了搏击的新天地。

独立操作以后,他依然保持着学徒时的刻苦精神,对技术从不马虎。在工作中他不断地摸索,在摸索中不断地总结提高,进步很快。师傅们也夸他:“这娃性子灵、勤快,是块好料。”很快,他就在大件加工中挑起了大梁。去年5月下旬的一天,车间接到通知,一批急件床身要赶在30日交验,此时恰逢星期六,星期天一过再赶加工就来不及了。已经下班的小王得知这一情况后,顾不得一周的劳顿,主动承担了5台S7620床身的加工任务。白天工作了8小时的他,晚上又连续干了大半夜,星期天又干了一天,5台床身终于按时完成并顺利交验。此时,疲惫不堪的小王那一副倦容的脸上也露出了欣慰的微笑。

寒来暑往,小王在短暂的前进道路上洒下了无尽的汗水,也留下了深深的脚印。1992年被评为厂生产能手,1993年上半年创车间工时最高纪录、同工种全厂第一的好成绩,现已成长为车间操作熟练、技术过硬的生产骨干,还带上了徒弟。这时,有人劝他说:“当师傅了,少干点。”可他的回答很干脆:“少干点咋行,大家都少干点,企业的效益从何而来;企业没有了效益,职工的利益又从何谈起。我就是要干,要多干。”他是这样说的,也是这样做的。自他独立操作以来,月月超额完成任务,月工时完成一直保持在500小时以上,而且质量高,交验产品合格率达100%。1993年上半年,在厂里开展的“双过半”夺标竞赛中,他以3889小时的成绩,名列同工种榜首;提前半年跨入1994年。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书