本版导读

欢笑的音符

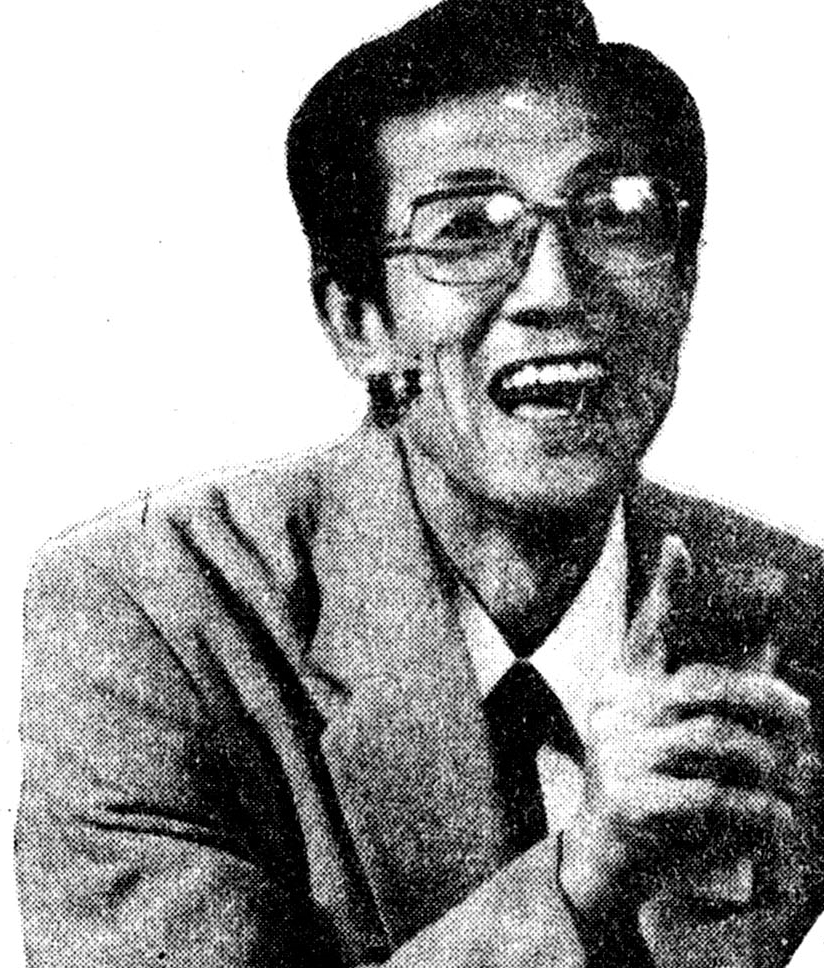

——记职工艺术家刘文龙

文/毛杉

从初次登台至今,刘文龙在职工业余舞台上活跃了36年。

回首望去,留一行清晰的脚印,撒一路欢笑的音符。

刘文龙是陕西泾阳人。其父是位酷爱民间艺术的老农,在农村自乐班充当“板头”(秦腔以板鼓为乐队指挥、司板鼓者被称之为板头)。刘文龙从小受父亲的影响,迷上了秦腔艺术。父亲每次外出排练、演出,他都要尾随其后。归来途中,子前父后,老板头用两根小鼓锤敲打着儿子的头,口中唸着秦腔曲牌,煞是得意。殊不知,那一板一眼、却深深地烙在了儿子幼小的心灵中了。父亲司板鼓,儿子却迷上了二胡。他央求父亲为他买了副蛇皮,自己动手,做了一把二胡,黑天昏地练了起来。天资聪颖,加上勤学苦练,文龙小小年纪便成了自乐班里的琴师……高中毕业后,18岁的刘文龙分到西安人民搪瓷厂当工人,很快就登上了工厂的业余舞台,一亮相就使全厂职工惊喜不尽。他能拉二胡,能吹笛子,能敲板鼓。能谱曲、能指挥、乐队里可谓尽领风骚;他能演戏,能唱歌,能跳舞,又能导演,演员中他又一枝独秀。于是,工人师傅们就送他雅号:“刘将军”。

“刘将军”并未被工人师傅们的爱戴所沉醉。随着年龄的递进,他感到自己虽然在业余舞台上出尽风头,但却没有自己独技的长项。1963年,他接识了陕西快书的创始人刘志鹏先生,被刘志鹏手中那副神奇的四页瓦迷住了,遂虔诚地拜师学艺,主攻陕西快书。

陕西快书是曲坛上的一朵奇葩,演出程式与山东快书相似,只是手中的伴器是用竹子削成的一副瓦状的玩艺,称为四页瓦。演员靠臂腕之功,使之发出清脆悦耳的声音。陕西快书一问世,立即受到三秦父老的钟爱,并且轰动曲坛。刘文龙经过多年的苦练,已成为陕西快书的名家,并且形成了自己独特的艺术风格;幽默而不失风雅,滑稽而不流于庸俗,在给人以欢乐的同时,给人以美的享受。

刘文龙成功了,但他永远记住自己是位职工艺术工作者。名满三秦,却从无名家之倨傲之气、浮躁之风。卅多年来,他沐风栉雨,热情为群众演出,先后为工厂、部队、农村、学校演出三千多场(次)。演出中,他从不讲待遇,不择场地,只要群众需要,他都全身心投入。逢到节假日,邀请他演出的单位多,他就骑上他那辆破自行车,赶场演出,南郊演完奔北郊……刘文龙不仅是靠精湛的技艺,更重要的是他那高尚朴实的艺德征服了人心,深得广大群众和专业文艺工作者拥戴。先后被推举为省曲协理事,市曲协副主席。1993年金秋时节,省、市曲艺家协会,市总工会,市群众艺术馆,西安人民搪瓷厂联合召开了“祝贺刘文龙从事陕西快书艺术卅年”大会。会上,西安市总工会主席马瑞仙宣布市总工会决定:授于刘文龙“职工表演艺术家”的光荣称号。

刘文龙曾多次代表省、市参加全国职工文艺调、汇演。并屡次获奖。为我省职工文艺事业争得荣誉。特别是1992年,他与芦向阳一起参加全国首届曲艺节。演出了陕西快板《古城西安》,令曲艺界的专家们对陕西曲坛刮目相看。

近几年,刘文龙又在探索实践一种新的曲艺形式——陕西幽默,这是他的创造。比起陕西快书,这种幽默具有更浓的乡土气息。更贴近观众,所以,很快又赢得了观众的喜爱。两年前,陕西艺术音像出版社出版了《油灯碗——刘文龙陕西快书、陕西幽默专辑》盒式录音带,发行后很受欢迎。

刘文龙在厂工会工作了30多年,观任西安人民搪瓷厂工会主席。他所从事的文艺演出、创作活动全是利用业余时间进行的,从艺30年,业余卅年,这是非常难能可贵的。他所领导的厂工会多次被评为先进工人之家,他自己也多次被评为省、市、全国优秀工会主席、优秀思想政治工作者。

去年,中央文化部为表彰群众文化工作中的先进人物,设立了“群星奖”。刘文龙是我省第一批获此殊荣者之一。

今年5月23日,陕西省委宣传部、陕西省文化厅、陕西省总工会授于刘文龙“陕西省职工艺术家”的光荣称号,而他所领导的搪瓷厂工会也因坚持开展丰富多彩的职工文化活动,被评为陕西省职工文化活动先进单位。

艺无至境。刘文龙虽已过了知天命之年,但他依然朝气勃勃,在艺术的道路上奋力跋涉着!

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书