本版导读

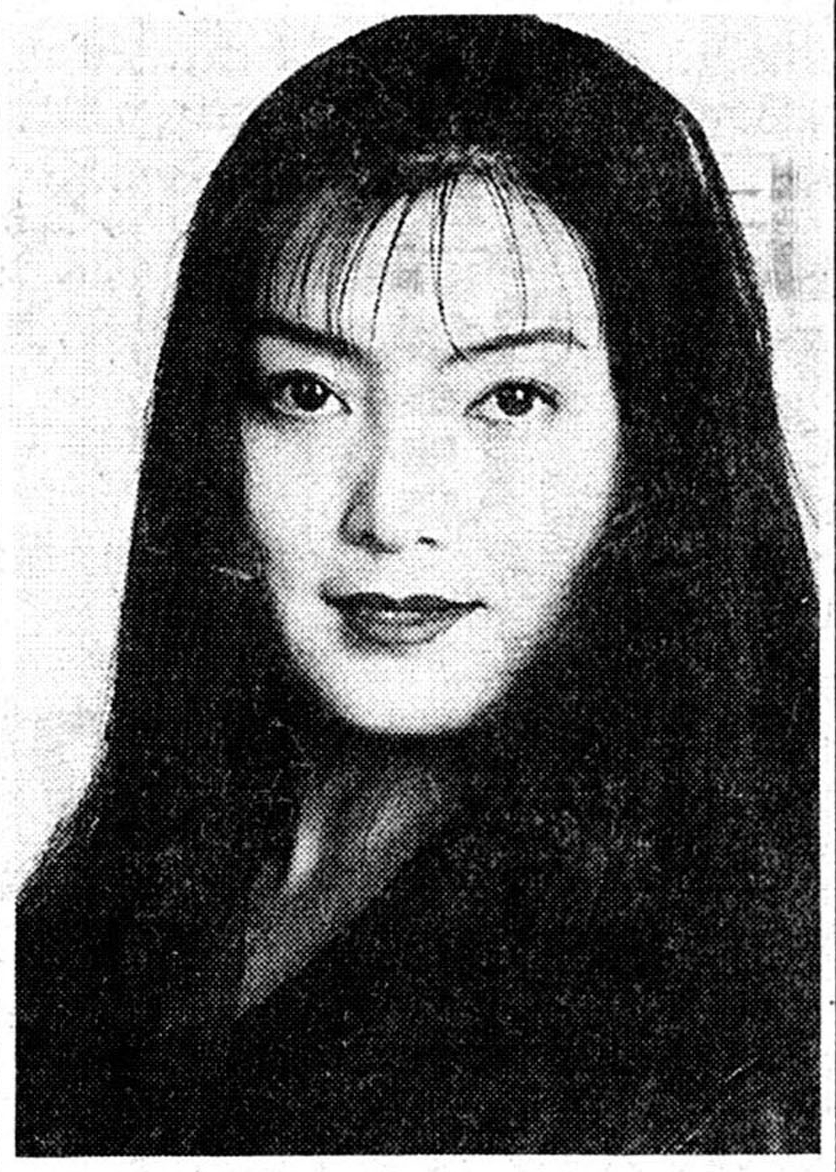

秦腔新秀李锦航

口文/杨牧之

李锦航而立之年,已经被陕西电视台聘为特邀戏曲演员,并被吸收为陕西省秦腔研究会理事了。至于在“尖庄杯”、“红桃杯”、“太阳杯”、“红五月”、“石榴花”、“西凤杯”诸多赛事中,夺魁得奖已属不鲜之事。

李锦航是长安滦镇人,父亲李丁汉是教师,母亲田密芳是当年响应党的号召献身农村的大学生,在李锦航幼小的记忆中,留给她最深的印象是父亲书案午夜不息的烛光以及母亲被灶火映红的面庞。那时,母亲一边拉风箱烧火,一边审视“红松岭剧本的初稿。琴棋书画、母亲样样皆能,母亲是智慧而又沉默的,犹如沉寂的大山,内里沸腾着炽热的岩浆。李锦航生活在这样一个家庭中,从小就受到父母良好的教育,养成了待人宽厚、勤恳敬业、坚韧不拔的好品格。李锦航1980年9月考入陕西省艺术学校,学戏七年,主攻青衣、正小旦,在老师辛勤的培育下,加之她天资聪明,勤修苦练,1985年,在西安市新城区举办的《红五月》音乐会上,以一曲《党啊,亲爱的妈妈》和秦腔《洪湖赤卫队》片断,荣获一等奖。

毕业后,她被分配到“五一剧团”,和她同去的还有22名同学,她和许许多多普通的中国青年一样,一旦走出学校步入社会,都是兴奋的,自信的;眼前若是大海扬波,他们便是波峰间的海燕;眼前若是不败的鲜花,他们便是飞舞其中的蜜蜂,他们憧憬未来,决心不惜血汗地去拥抱未来!

然而好景不长,满打满算,李锦航在剧团只待了七年。1994年,她28岁,28岁对于一位学有专长的秦腔新秀来说,正是将生活品味融入艺术再塑丰碑的时候。可是为了生活,李锦航不得不暂时放下心爱的艺术,离开朝暮相伴的舞台,去端盘子当招待员,去跑保险当业务员,去舞厅唱歌,去应约走穴。应该说明的是,别人说起走穴,满面春风,夸口一年下来弄了多少多少万;李锦航说起走穴,却是两眼热泪,泣不成声!试想,当她迈着脚步踏上陕甘无数个乡镇舞台喊破喉咙的时候,他的尚不懂事的儿子那时就缩在舞台的一角,等着妈妈给他买吃的!

她穷得唱戏买不起戏装,每每上妆,都要红着脸向别人告借。最困难的时候,她身上只有五块钱,五块钱要维持三张嘴,吃十天。她说那时她不敢告诉别人她是陕西省艺术学校毕业的,她怕因自己的背运使别人小视她心中那座神圣的殿堂。

既便是这样,李锦航也没有放弃她的秦腔,吃饱了高声唱,没劲时小声唱,反正“拳不离手,曲不离口”——不能不唱。她视秦腔为她的第二生命,她视“乡亲父老”为亲生父母,她一腔热血,满怀热忱,尽管到如今四年来房子未给一间,工资不发一文,可是她依然无怨无悔地痴迷于她的秦腔艺术。

笔者听过她的戏,也听过她的清唱,整体感觉是她唱起戏来极投入,音域很宽,很美,一个唱腔展转开,裂绵碎玉般地,于凄切切中,把个苍凉人生剥露得淋漓尽致!每当这时,我就想到磨难是财富那句话。

李锦航为什么出走五一剧院?她不愿多说,只表示她实在无力亦无心去弄好什么人际关系!她告诉笔者,和她同去五一剧院的22名同学,如今只剩下6名了。

她和她的丈夫,一个很魁实憨厚的西府汉子,带着他们的儿子,蜗居在省戏曲研究院一间13平方米的房子里。她的遭遇正引起市领导及主管部门的关注,她说她不愿伤害任何人,更不愿给领导添麻烦。她属于秦腔艺术,她现在只想回到母校去,和孩子们在一起,教学相长,无忧无虑地唱秦腔!

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书