本版导读

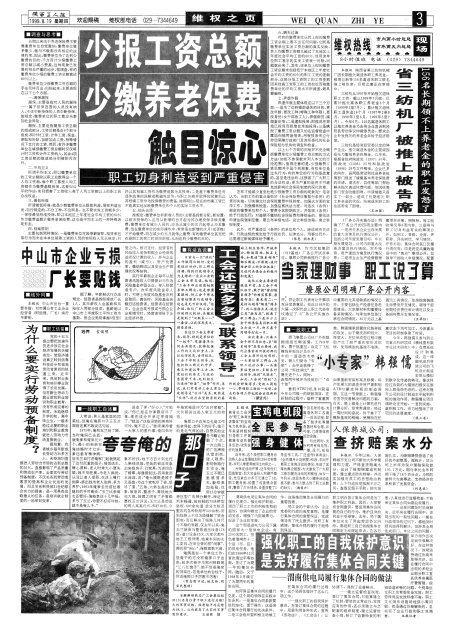

少报工资总额少缴养老保险触目惊心

——职工切身利益受到严重侵害

长期以来由于养老保险费主要靠缴费单位自觉缴纳,缴费单位缴多缴少、缴与不缴都没有相应的法律约束。因此,缴费单位为了达到少缴费的目的,千方百计少报缴费工资总额以减小费基。这种现象已发展到相当严重的地步。据调查,有的缴费单位少报的缴费工资总额竟达80%以上。

缴费单位少报缴费工资总额的手法花样百出,归纳起来,主要表现在以下七个方面。

一、漏保漏报

漏保。主要是指对人员的漏保——属于投保范围的人员没有纳入,不该中断投保的人员中断投保。按规定,缴费单位的职工都应当参加社会保险。

漏报。主要是指漏报工资总额的组成部分。工资总额是由6个部分组成,即计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。然而,有许多缴费单位在填报缴费工资总额时仅仅将计时工资和计件工资纳入,其余4项工资总额的组成部分则被排斥在外。

二、平均主义

所谓平均主义,即以缴费单位的工资总额除以职工总数得出一个人均工资额,每个职工都按人均工资额作为缴费基数投保。这看似公平的作法,实则损害了工资收入高于人均工资额以上的职工的合法权益。

三、最低标准

所谓最低标准,就是少数缴费单位从眼前利益、局部利益出发,自行规定的,不分工种,不论职务,也不管实发工资额多少,一律按最低标准投保,即以本地区上年度社会平均工资的60%作为缴费基数计缴养老保险费,这也是平均主义的一种特殊表现形态。

四、档案原则

主要包括两种情况:一是缴费单位对因停薪留职、租赁承包等行为而未在本单位领取工资的人员的实际收入无从核定,只好以其档案工资作为缴费基数为其投保;二是基于缴费单位对退休政策的误解或欺骗性宣传,与职工协商并取得其同意后以其档案工资作为投保缴费的费基。谁都明白,现在的档案工资已不能真实地反映缴费单位和个人的实际工资水平。

五、掐头去尾

按规定,缴费单位有新增人员的(主要是指新分配、新安置,以前未投保的),应当从新增的当月起为其办理投保手续并缴费;缴费单位有减少人员的,应当从减少的次月起停止为其缴费。但在缴费单位的实际操作中,常常是在新增的次月(或更晚)才开始缴费,而在减少的当月就停止缴费。有的缴费单位甚至把在册职工的死亡时间向前推,从而达到少缴费的目的。

六、瞒天过海

对有的缴费单位从其上报的缴费工资总额上看不出任何问题,它既是缴费单位实发工资总额的真实反映,其人均缴费工资额又超过了本地区上年度社会平均工资的60%。但用该单位职工签字的实发工资表一对照,问题就出来了。其实,该单位上报的缴费工资总额未包括低于本地区上年度社会平均工资的60%的职工工资的差额部分。这部分低工资职工的工资差额因其他高工资职工的工资拉扯而被缴费单位的平均工资水平所掩盖,最具蒙骗性。

七、弄虚作假

弄虚作假主要体现在以下三个方面:一是为了达到提前退休的目的,更改年龄、更改工种(特殊工种年限)、更改身份(女干部改工人)、弄假病历、搞假鉴定等;二是虚拟投保,即推说在异地已投保而拒绝在本地投保;三是瞒报了缴费工资总额又怕在监督检查中露馅而搞两套报表,用假报表来应付劳动保障行政部门及其所委托的社会保险经办机构的调查和检查。

以上七个方面的归纳并不完全概括缴费单位少报缴费工资总额的方式方法(如拒不参保就未列入本文的讨论范围)。值得注意的是,少报缴费工资总额并不是个别现象。有些单位是过失行为,有的单位的行为则是故意的,甚至是违法的。这损害了广大职工的合法权益,更为严重的是将不可避免地影响社会保险制度的深化改革。

怎样才能减少直至杜绝少报缴费工资总额的现象呢?笔者认为,当前工作的重点是抓好《社会保险费征缴暂行条例》的贯彻实施,切实建立社会保险缴费申报制度。加强这方面的宣传工作、加强稽核检查、加强监察执法力度。对违反《条例》规定的缴费单位和个人,要责令其限期改正,并依照《条例》给予行政处罚;对逾期不缴纳社会保险费和滞纳金的,要依法申请法院强制征缴。要公布举报电话,设立举报信箱,建立举报制度。

此外,对严重违反《条例》的单位和个人,除依照有关法律、行政法规的规定给予行政处罚、纪律处分、刑事处罚外,还要通过新闻媒体给予曝光。 (张亮胡永亮)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书