秦巴无闲草 精药驻天汉

——陕西汉中药厂扭亏脱贫纪实

文/图 李春建

这不是自吹:“宝塔山”牌天麻片连续15年获国家银质奖;“宝塔山”牌天麻酒、“汉钟”牌六味地黄丸、“汉钟”牌强力银翘片全全荣获陕西省优质产品称号;“宝塔山”、“汉钟”牌两个注册商标分别被评为陕西省著名商标;汉中中药厂连年被陕西省人民政府授予“重合同守信用”企业。——题记

这,是一块古老的地方。十五处新石器时代的遗址证实,至少一万年前先民已在这里从事渔猎和原始的农业活动。

这,是一块神奇的地方。秦岭横亘于北,巴山绵亘于南,北牵秦岭南连巴山的米仓山纵亘于西。米仓山高耸摩云,极顶孤云、两角,左分嘉江南下滋川,右分汉水东去哺汉。自古“栈阁北来连陇蜀,汉川东去控荆吴”,“万垒云峰趋广汉,千帆秋水下襄樊”。既是兵家必争之地,又是商贾云集之地。

这,就是历史上称谓“天汉”的汉中。

汉中,还是一块物华的地方。我国暖温带和亚热带在这里交汇,气候湿润,森林茂密,珍贵的动植物类多、量大,素称“金瓯玉盆”和“西北小江南”。大约在战国时期已茶名药誉中华,赢得“天然药库”之美誉。可不,战国时期河北任丘医学家扁鹊人秦,隐居城固行医采药推崇脉学,集得《扁鹊内经》、《外经》、《难经》;秦、汉、三国时这里是著名的古战场,军需药物都采自秦巴山区。所以汉代我国第一部药物专著《神农本草经》中许多药材都记载主产汉中。

汉中中药厂,就驻扎在这资源得天独厚,丰润富饶之地古城的老街上。以其前身的古老佐证,送走了炎汉的兴盛,目睹了三国的争雄,降下了盛唐的帷幕,迎来了宋代的繁荣……。以汉中为中心的栈道沿线商贸兴旺,“岁贡纲运,使命商旅,昼夜相继”,使汉中中药成为联系秦陇经济区与川蜀经济区的纽带物,沟通荆襄、宛洛中部经济区的信息物,促进了汉中以中成药贸易为龙头的中药产销兴盛和繁荣。清末民初,当归、秦艽、冬花、党参、芪叶、白芷、山药、五倍子、乌药、姜黄、金石斛、麝香等众多药材,由此加工成膏、丹、丸、散,畅销西北各省,调剂师和学徒工“白天打转转(拣药、配药),黑夜玩蛋蛋(熬膏药、合丸药)”忙的不亦乐乎。

从字号“广泰和”的手工业作坊,到“汉中市国药加工厂”的叫响,汉中中药人经过28年的磨练、改造,使秦巴山地的中草药终于在这里得到成规模的筛选、分离、加工,又5年后厂更名为“汉中中药厂”。从此,在计划经济的指导下,他们扬帆征战,创造了历史上的辉煌。80年代初拥有资产156万元,成为汉中地区利税大户之一,经济效益和发展规模跃居全国同行业前茅。春花腊梅“折得一枝香在手”,500名职工无不为之欣慰。

进入90年代,世界经济风云荡起,商品经济重撞产品经济,市场经济向计划经济挑战,欲拼、欲搏、欲撕、欲打,几经回合,到96年底这个“老”字号的工厂,职工工资难以发出,累计潜亏700多万元,企业被迫处于停产,面临着生存困难。

是资源枯竭原材料匮乏?不是!“天然药库”已查明的植物药1158种,动物药63种,矿物药14种依旧存在,年产量6000吨以上。尤其天麻、杜仲、西洋参、枣皮等药材品佳、质优、产量大闻名全国;是行业不具优势?不是!中医药是中华民族传统瑰宝,随着全球绿色药物浪潮的兴起,生产中草药、中成药日益受到国际关注,逐步进入国际医药主流市场,是一个古老而又欣欣向荣属于国家优先发展的“双高一优”高科技产业;是品牌的失误吗?不是,“宝塔山”、“汉钟”牌注册商标被评为陕西省著名商标,60多年的规模经营发展,已成为国家定点生产经营中成药的国有中型企业,有市场认知良好的“汉钟”中药品牌。

汉中中药厂沉浸在迷茫与困惑之中。企业停产,这虽说是改革形势所迫,然而,职工生活困难形成的压力,使地方政府感到肩上的担子却很沉重。职工们三个一传、四个一堆,街头巷尾你一言我一语,议论企业形势,盘算如何逃脱厄运。地方政府也在千方百计想办法挽救企业。

“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”。经过民主推荐,组织考察,97年初,不惑之年的祁万江受命出任汉中中药厂厂长。新的领导班子,按照省、市“3年完成大中型企业脱困”的要求,乘众人之智,用众人之力,以人为本大胆创新,三大举措在实践中运行:

——请职工、管厂事,强化内部管理,重树企业形象。历任多年的祁万江深知}“单丝不线,孤掌难鸣,智不尽物”,与其让干部多操心,还不如让职工早知道。三年前,他上任的第一件事就是抓住民主决策不放,对企业改革方案、生产经营计划方案、职工调资方案、营销奖罚方案等,都一一提交职代会讨论。广泛听取职工意见后,再交厂党政工领导集体研究决定;尔后,把厂长的权威性建立在民主的基础上,坚持民主评议中层以上管理干部,让职工精挑细选口碑好、信得过的能人直接领导自己。中层干部空缺后,请职工民主推荐,组织部门严格考察,厂党政工领导联席会议集体研究决定,厂长任命。三年来,先后调整任用中层管理干部15名,平均年龄35岁,较以前下降9岁,逐步使干部达到“四化”要求。

强化内部管理,强化哪些?是全厂职工十分关心的问题。汉中中药厂,牢牢抓住“制度管人与职工自管”。他们制定了《财务管理若干规定》,侧重成本管理,千方百计降低成本,确保产品营销利润;制定了《劳动人事管理规定》、《产品质量奖惩条例》、《综合考核管理规定》等39个规章制度,把厂长和全体职工工资收入及奖罚与销售、产值、质量、利润、精神文明五大指标挂钩,都纳入部门和厂两级综合考核。自我检查、对照、监督,超奖欠罚,奖罚严明。厂级领导率先垂范、严格纪律、质量、管理,讲实话、鼓实劲、办实事、求实效,严明叫响请职工随时监督。凝聚思想的职工队伍,“敬业、乐业、专业”。懂管理、会经营、能上能下的管理队伍,具备了“稳劲、韧劲、闯劲、实劲、硬劲”。“精制良药、造福人类”的企业理念在这里得到弘扬。企业及产品知名度各界公认,造就了富有生机的外部环境。这一切就是该厂所要重树的企业形象。

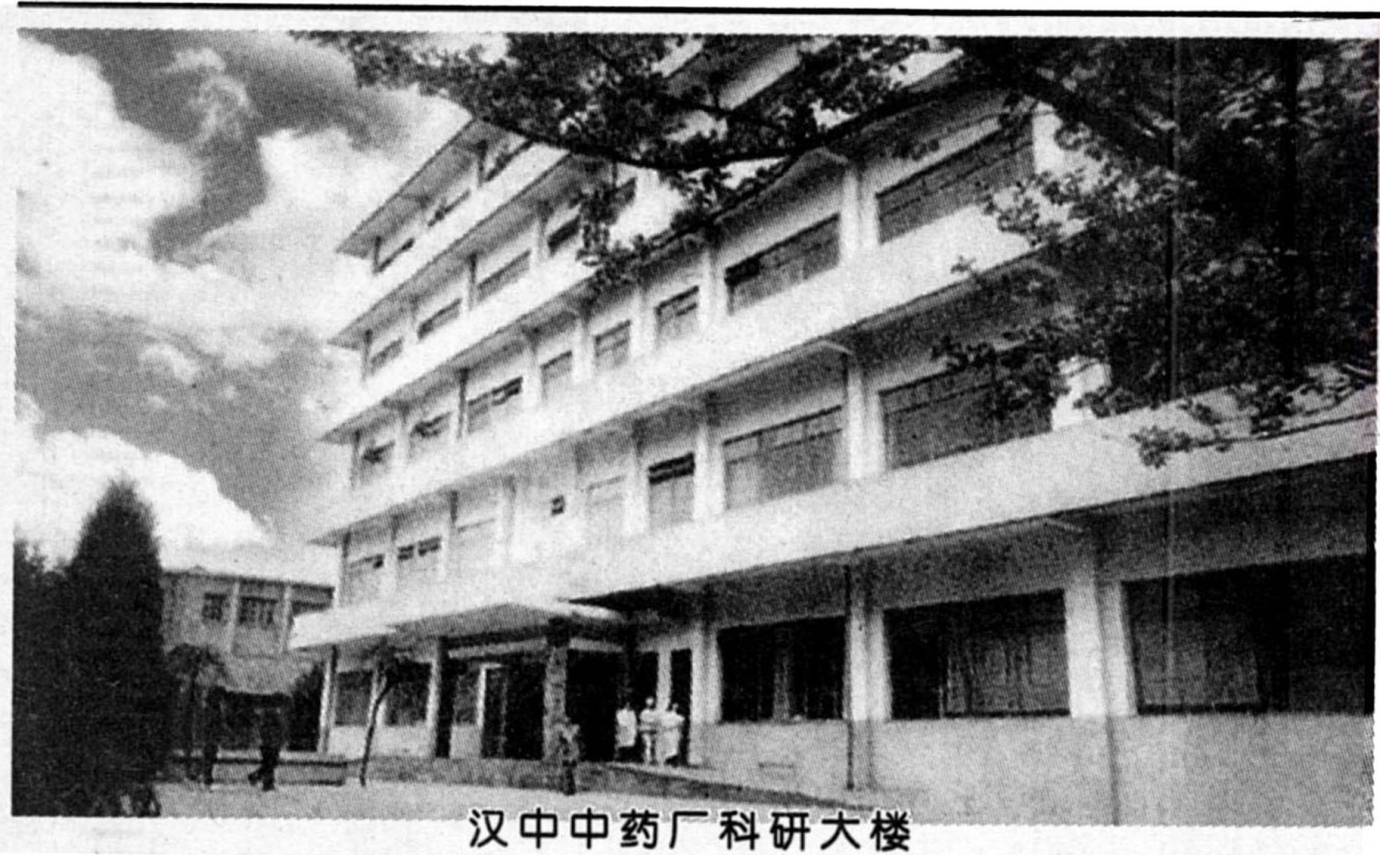

——抓科技、重质量,调整产品结构,走出产品困境。“一个拥有140多个国家药品批准文号,其中有的获国家银质奖和省优产品,雄居国内12个独家产品的企业,为何生产经营难以正常运转?”留心的职工观察到厂长祁万江常常在办公室里挎着下颌来回踱步,时而自问,时而沉思。他终于在一次职代会上揭开了谜底:“我们经过市场调研分析,倒推成本,核算产品盈亏平衡点,发现症结在于经营的品种多、批量小、成本高、结构‘高不成、低不就’。需要果断调整产品结构,重投资金抓科技,全员一心保质量。……”。于是,一场技术与质量,品种与效益的“革命”在汉中中药厂展开了。他们打破传统观念,1997年在100多个品种中调整主抓了37个品种的生产。1998年再度调整,精选生产了12个品种。1999年突出舒胆片、强力定眩片、强筋壮骨丸和浓缩六味地黄丸四个品种的生产销售。从而形成了“品种少、批量大、附加值高,市场占有率高、效益好”的产品结构新格局,培育出了《舒胆片》等新一代拳头产品。实现了普药产品保成本,独家产品创利润的宏伟计划。

强力定眩片——经过科技攻关,上升为国家药品标准,获得了国家中药品种保护。

舒胆片——是该厂拥有的全国独家产品。在西安医科大学等科研院所进行了医学基础试验,经过质量改进,上升为国家药品标准,获得国家中药品种保护,成为我国新一代治疗胆道疾病的高效纯中药制剂。

清凉含片——是该厂科研开发的独家产品,填补了国家一项新药空白。

“面向市场、面向生产、面向科研院所、面向用户”的科研方针,时时激发着汉中中药厂“开发一代、生产一代、储备一代、研制一代”的领导决策。产品质量由地方标准上升到国家标准后,最大限度地提高科技含量,是他们坚定不移的奋斗方向。97年,他们完成了浓缩丸的科技攻关,建立了浓缩丸生产线,试制成功浓缩六味地黄丸等3个新品种,填补了陕南空白。98年对提取车间生产环境进行了技术改造,扩大生产能力在两倍以上。3年来投资300多万元,新增片剂自动包装机、压片机、V型混合机、提取罐、破碎机、烘干柜、分析检验仪器等40多台(套),从而使产品结构调整、技术质量提高、成本降低,创建厂以来历史最好水平,企业由“柳暗”走上“花明”。

——重人才、建网络,充实销售队伍,拓宽营销市场。传统中医文化的积淀和几十年销售经验的积累,使汉中中药厂职工们深刻认识到,医药产品销售既是推销产品,又是医药保健知识和观念的传播。只有既懂医药知识,又懂营销业务技术经营型人才,才能适应医药产品的营销工作。因此,他们在厂内选拔大专院校毕业生进行专业培训的同时,面向社会公开招聘懂医药、营销大专以上文化程度的推销人才,借助全国各地医药销售优势网络,聘用销售骨干,使销售队伍专兼结合,达到200多人。还鼓励营销人员参加全国推销职业资格鉴定培训考试,有20多人已获得“中、高级推销员”资格。为了使体制与这支百人营销队伍相适应,98年他们撤掉销售科,成立了八个“市场开发部”。经过运作完善,99年又改制成三大销售公司。从而,全国重点市场的省会和具有枢纽作用的中等城市,有他们30多个办事处实施市场开发,缩短了企业与市场的距离。

面对过去企业市场面大而散,销售量小徘徊不前状态,他们“收拢五指变拳头”,把企业原来在全国的600多家用户筛选优化为400多家,实行销售代理制,重点开发东南沿海大中城市,培育营销大户。代理制实现了厂商优势互补,打入了全国较大的安徽太和、广东普宁等医药批发市场,年经销额占全厂销售的20%以上,促使产品行销全国30个省、市、自治区,部分产品远销马来西亚、新加坡、日本、韩国、加拿大、英国、香港等国家和地区。

三年孜孜追求与三年频频努力,令人振奋又百感交集。一个无愧当今的梦想变成了现实:新开发的十多个全国独家产品,载人《陕西省出口产品质量保证企业名录》,“汉钟牌中成药”被省消费者协会定为“向用户推荐产品”,企业被消费者协会评为消费者“可信企业”,被国家中医药管理局列为全国重点发展的中药制药企业。1999年完成工业总产值较96年增长303%;完成销售收入较96年增长259%;实现利税较96年增长307%;在职职工工资收入较96年增长114%。近三年给国家上缴税金350多万元,支付银行利息495万元,偿还三年前各种欠款200多万元,技改和固定资产投资300多万元。汉中中药人以其坚韧不拔的毅力,一步一个脚印,一步一个台阶,耗2000万代价,终于赢得99年底20多万利润。

三年的发展与进步,谱写了一曲新的篇章。这成就的取得,来自“领导班子好,职工队伍强,发展思路清,运行机制活,产品质量硬,市场空间大”,这是汉中市委书记胡悦给予的评价。

如果说中国西部大开发的机遇和加入世贸组织(WTO)的挑战,对企业是一把“双刃剑”,那么绿色产业将是这把“双刃剑”永远割不断的情丝。因为无论是从环保前景还是从提高人们生存质量,都有不可比拟的发展空间;如果说工业是汉中强市的支柱,那么中药材加工龙头企业——汉中中药厂,将会成为这根巨柱的基石。因为原料资源优势可以使它带动农业向产业化迈进。这是胡悦同志多次亲临该厂生产一线寄予的深情和希望。

九九一夜去,二千三更来,千载此一逢,百感众人怀。汉中中药人面对这个憧憬与希冀的新开端,有追求成功的渴望,有迎接挑战的雄心。他们着眼中药产品链的延伸,为企业大“蛋糕”勾画了宏伟的蓝图:2005年,通过国际GMP达标,药品生产条件按国际规范运作,与国际市场接轨,产值过亿元,利税过千万,跻身全国中药工业企业前50强。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书