本版导读

王彦贵在宁强县医院干了30年,但医院从未与他签订劳动合同,他每月也只有300元的干工资。如今,老了干不动了,他又将遭遇老无所养的苦境——

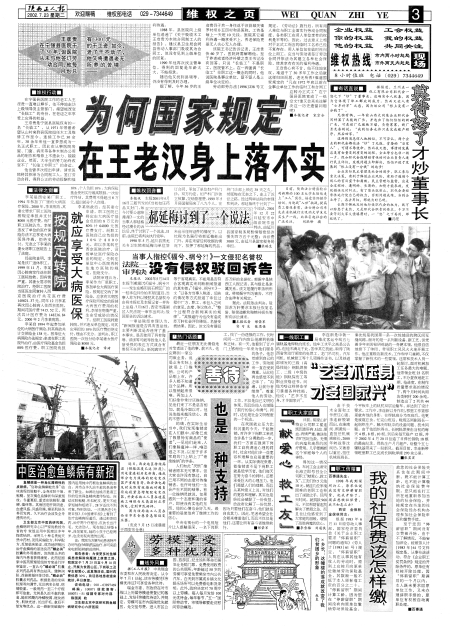

为何国家规定在王老汉身上落不实

在宁强县医院工作的老工人王彦贵一直难以释怀,他不停地走访上级领导及主管部门,渴望能改变“长临工”的身份,在老迈之年享受上应得的权益。

王彦贵是宁强县医院仅有的一名“长临工”,从1971年带着希望从山村来到县医院担任木工及维修工作至今,连续工作已30余年,30余年来他一直梦想成为一名正式职工,因此在从事医院房屋、门窗、病床等各种木制办公用品的制作和维修上不遗余力、兢兢业业,然而,大半生的努力始终改变不了“长临工非职工”的命运。

他也曾多次提出申请,请求医院将其招录为合同制工人,签订劳动合同,得到公正的劳动报酬和福利待遇。

1988年,县医院向上级单位送递了《关于吸收木工王彦贵为本院合同制工人的报告》,建议县卫生局会同县劳动人事部门吸收其为合同工,但没有见到上级单位的回复。

1990年他再次找主管单位,得到的回复是年龄太大,不能招录。

随后他又找到县领导,仍没有得到及时办理。

据了解,今年56岁的王彦贵仍孑然一身往返于该县城关镇罗村坝乡五四村和县医院,工资是每上一天班10元钱,医院其它福利待遇一概享受不上,养老保险更是无人关心无人办理。

该院王书记告诉记者,王彦贵快60岁了,医院将要解聘他。至于养老或者经济补偿之类王书记没有回答,只说“长临工”不是职工,医院管不上。在一再强调“长临工”非职工这一概念的同时,他说医院是事业单位,留不留人是上级单位决定的。

劳动部劳办法[1996]238号文规定,《劳动法》施行后,所有用人单位与职工全面实行劳动合同制度,各类职工在用人单位享有的权利是平等的,因此,过去意义上相对于正式工而言的临时工名称已经不复存在。用人单位如在临时性岗位上用工,应当与劳动者签订劳动合同并依法为其建立各种社会保险,使其享有有关的福利待遇。

王彦贵心有不甘,他不住地哀叹,难道干了30多年工作之后就这样归田而居,老无所养?难道国家规定的“凡在1972年底以前在企事业单位工作的临时工和合同工应转为正式工”在宁强县医院竟成了一纸空文?谁又会来关注解决这一历史遗留问题呢?

■本报记者 宋宗合

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书